Mit dem Bâloise Park verleiht sich die Basler Versicherung getreu ihrer Tradition als Pionierin der stadtbildprägenden Bürobauten dem eigenen Unternehmen ein neues Gesicht. Bereits 1930 erregte das Turmhaus am Aeschenplatz als erstes Bürohochhaus die Gemüter. Und auch der 1955 von Hermann Baur errichtete Bürobau am Aeschengraben 25 wurde dank einer Ausnahmebewilligung zum damals höchsten Gebäude der Stadt. Ein halbes Jahrhundert später wird die Debatte um die in die Höhe wachsende Stadt erneut intensiv geführt.

Drei Bauten bilden das Ensemble am Centralbahnplatz © Lukas Gruntz / Architektur Basel

Das dicht bebaute Ensemble, bestehend aus Hotelturm, Firmensitz und Ausbildungszentrum, wird in seiner städtebaulichen Anordnung durch einen öffentlichen Platz komplettiert. Situiert zwischen Bahnhof SBB und Stadtkern befindet sich die Gebäudegruppe an einem überaus neuralgischen Punkt Basels. Das Hochhaus rahmt den Grünraum der Elisabethenanlage und bildet gleichermassen eine Art Eingangstor zum Boulevard des Aeschengrabens. Der Reisende wird vom verkehrsreichen Centralbahnplatz aus, über den neuen Platz der Bâloise durch die Arkaden des Mövenpick Hotels hindurch, Richtung Innenstadt geleitet. Damit gelingt den Architekten Miller & Maranta eine grossstädtisch anmutende Situation, welche im Vergleich zur halböffentlichen Eingangssituation des ehemaligen Hilton Hotels klärend wirkt.

Urbane Dichte à la Baloise Park © Lukas Gruntz / Architektur Basel

Auch in der Landschaftsplanung von August & Margrit Künzel ist die Durchlässigkeit und Einbindung des Areals von Bedeutung. Die Übergänge zwischen Firmengelände und städtischem Gewebe sollen mithilfe eines einheitlichen Belagteppichs bestmöglich miteinander verschmelzen und einen städtischen Platz mit vielfältig nutzbaren Aufenthaltsorten erzeugen. Dennoch stellt sich im Schatten der neuen Giganten aus Stein, Stahl und Glas nicht unmittelbar ein Gefühl von aneignungsfähiger Stadt ein. Von imposanter, vielleicht auch einschüchternder Wirkung sind besonders der neue Firmensitz von Diener & Diener Architekten, dessen Vorbild der Palazzo Ca’ Pesaro am Canale Grande Venedigs gewesen sein soll, sowie der 23-geschossige Hotelturm – ein weiterer Hochpunkt im gen Himmel wachsenden Basel.

Freundlicher Faucher von Thomas Schüttes Skulptur © Lukas Gruntz / Architektur Basel

Zugegeben, die freundlich-humorvolle Kunstinstallation von Thomas Schütte in Mitten des Platzes lockert das erhabene Gefühl wiederum ein wenig auf. Kunst am Bau in Form eines spielerischen Fabelwesens wirkt der Ernsthaftigkeit der Konzernatmosphäre entgegen und kann vielleicht sogar als Appell an unsere heutige Gesellschaft verstanden werden für mehr Kunst, Kultur und Kooperation. „Das Dritte Tier“ – eine Chimäre als Dampf ausatmender Drachendelphin aus patinierter Bronze zeigt das Engagement der Bâloise internen Kunstkommission. Ob man sich mit der Wahl eines tierischen Wesens in einer Zeit, in der Denkmäler aufgrund ihrer Symbolwirkung gestürzt werden, der politischen Debatte entzieht oder eben gerade ein Zeichen setzen wollte, sei dahingestellt.

Miller & Maranta, Valerio Olgiati und Diener & Diener grüssen sich freundlich. © Lukas Gruntz / Architektur Basel

Halb versteckt lugt das dritte Volumen zwischen Hotel und Konzernsitz hervor. Die von den beiden Gebäuden Süd und West verschattete Parzelle begründet die Umkehr eines klassischen Ordnungssystems mit mittigem Kern, um in den Obergeschossen ausreichend belichtete Arbeitsplätze zu schaffen. Ein höhlenartiges Foyer, über einen Lichthof in der Mitte des archaisch anmutenden Gebäudes aus rotbraun eingefärbtem Beton schwach belichtet, bildet das Zentrum. Aufgrund der Lage der Treppenkerne an den Fassaden ergeben sich unterschiedliche Situationen der vertikalen Kraftableitung, welche wiederum verschieden dimensionierte Querschnitte der obeliskartigen Stützen bedingen. Somit entsteht trotz gleichbleibender Geschosshöhen der Eindruck eines individuellen Charakters, welcher seinen Kräfteverlauf nach aussen kommuniziert.

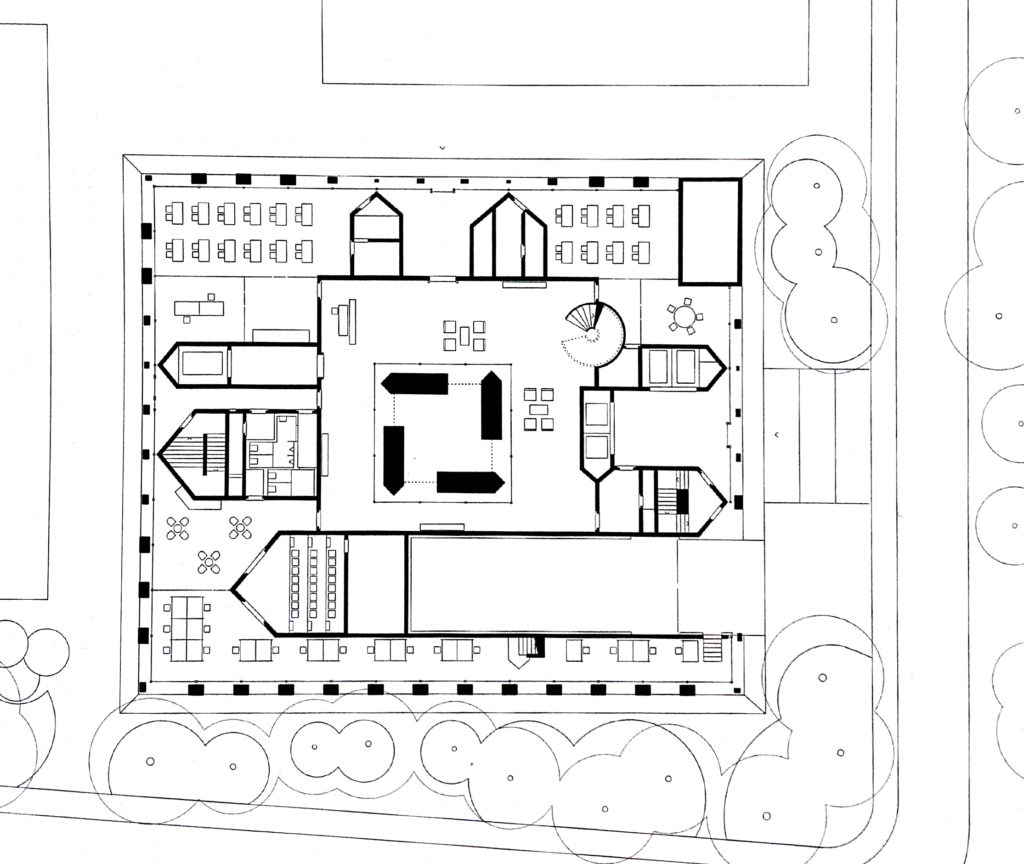

Grundriss Erdgeschoss Baloise Park © Valerio Olgiati

Das Gebäude inkorporiert zwei voneinander unabhängige Nutzungen, welche Rücken an Rücken zueinander stehen und unverbunden über separate Eingänge und Treppenhäuser erschlossen werden. Vom Erdgeschoss bis in das 2. Obergeschoss befindet sich das Ausbildungszentrum der Bâloise, das im Zwischenraum von Hotel und der dem Platz zugewendeten Fassade erschlossen wird. In den oberen sieben Geschossen werden Büroräumlichkeiten an Externe vermietet, was wiederum einen eigenen, repräsentativen Eingangsbereich an der Hauptfassade zum Parkweg fordert.

Gewendelte Treppe im Baloise Park Ost von Valerio Olgiati © Miriam Stierle / Architektur Basel

Valerio Olgiati schuf ganz im Sinne seiner eigens aufgestellten Theorie der «Nicht-Referenziellen Architektur» ein Gebäude, welches das Raumerleben als physische Erfahrung des Menschen in den Mittelpunkt stellt und worin es als eigenständiges Wesen verstanden wird. «Es [das Gebäude]ist sozusagen sich selbst», erläutert der Bündner Architekt in einem Interview mit Jolanthe Kugler. Vermeintlich unscheinbarer als seine beiden Geschwister weist der dritte Baustein dennoch eine eindrückliche Wirkung auf, jedoch richtet sich diese, anders als bei den stark auf Repräsentation ausgelegten Volumen des Hotels und Firmensitzes, vielmehr nach innen. Das Gebäude bezieht sich in erster Linie auf sich selbst und den Menschen, den es aufnimmt.

Blick in das Atrium im Baloise Park Ost © Miriam Stierle / Architektur Basel

Ob diese eigensinnige Form von Architektur im zukünftigen Gebrauch Bestand hat, wird sich zeigen. Der Mut und Erfindungsreichtum in einer Konzentration auf die Erfahrbarkeit von Raum jedoch, hat innerhalb des heutigen Architekturschaffens Anerkennung verdient. Olgiatis Entwurf steht vor dem Hintergrund einer Zuwendung zum Menschen, der sich in den Räumen aufhalten wird. Der Mensch ist in diesem Sinne Grundmass für die Architektur, nicht als Mass für die Geometrie der Gebäude wie bei Vitruv, sondern als Seismograph für die Frage, was das für Räume sind, die die Architektur schafft. In einem solchen Verständnis geht es nicht darum, neue Grossskulpturen, sondern Atmosphären zu schaffen.

Text: Miriam Stierle / Architektur Basel