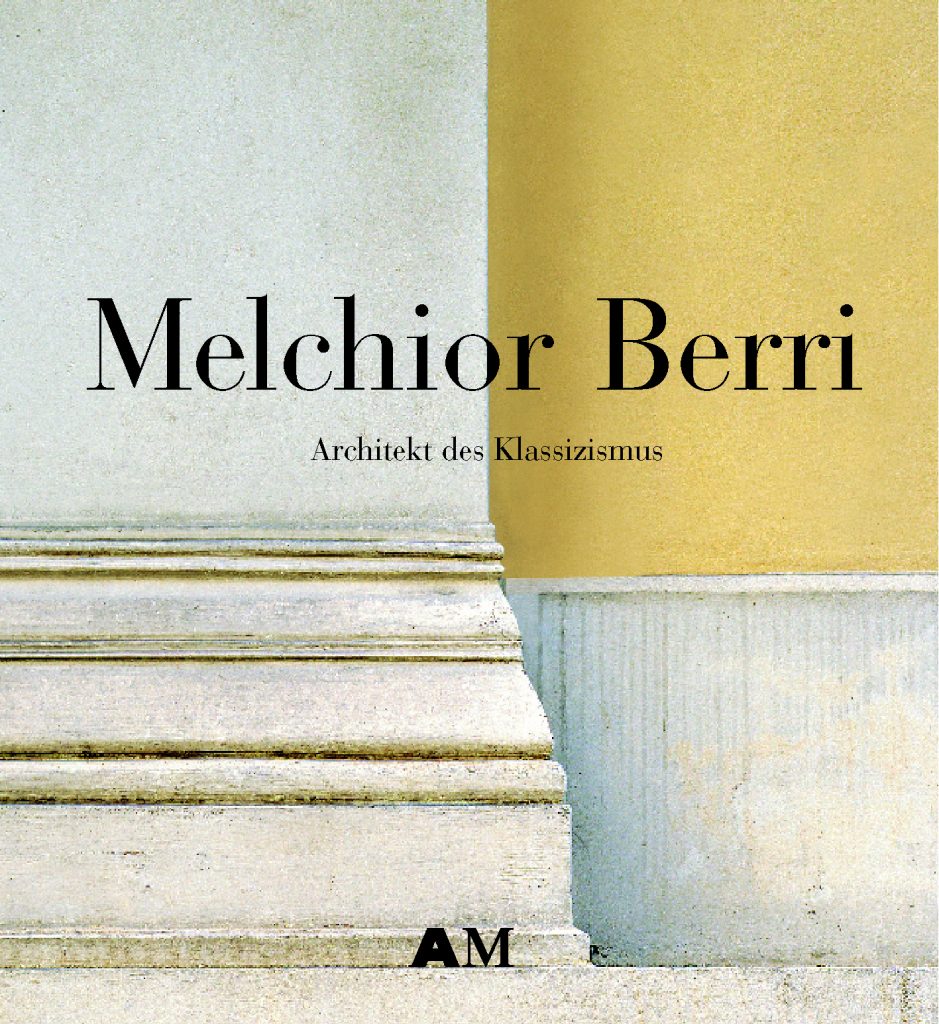

Wie kaum ein zweiter prägte Melchior Berri Basels Architektur im 19. Jahrhundert – als Architekt, Baumeister, Lehrer, Ingenieur und Theoretiker in Personalunion. Mit dem eindrücklichen Museum an der Augustinergasse hat er seiner Heimatstadt ein Denkmal von höchstem baukulturellem Wert hinterlassen. Die im Schwabe Verlag erschienene Monografie dokumentiert Leben und Werk von Berri in umfassender Weise – und dokumentiert damit ein wichtiges Kapitel der Basler Architekturgeschichte.

„Nach der Arbeit geht man einsam in seine Zelle und fühlt sich doppelt einsam, ich möchte sagen verlassen. Das Schöne der Kunst, die Erhebung der Gefühle für das Schöne, die Vervollkommnung der der Begriffe und dann die Aussicht in eine hoffnungsvolle Zukunft geben oft nur momentanen Ersatz und den einzigen Genuss, welchen mir der Aufenthalt in Paris darbietet“, schrieb Melchior Berri am 2. Februar 1824 in einem Brief an seine Eltern nach Basel. Während dreier Jahre von 1823 bis 1825 besuchte er die Ecole des Beaux-Arts in der französischen Hauptstadt. Es war eine Zeit voller Entbehrungen und Einsamkeit, die jedoch für seine Entwicklung als Architekt prägend sein sollte. Das Kapitel „Berri in Paris“ fasst die Studienzeit in Paris samt eindrücklicher Abbildungen seiner studentischen Entwürfe und Tagesskizzen zusammen.

Strassenfassade Wohnhaus Berri Malzgasse 16 © Architektur Basel

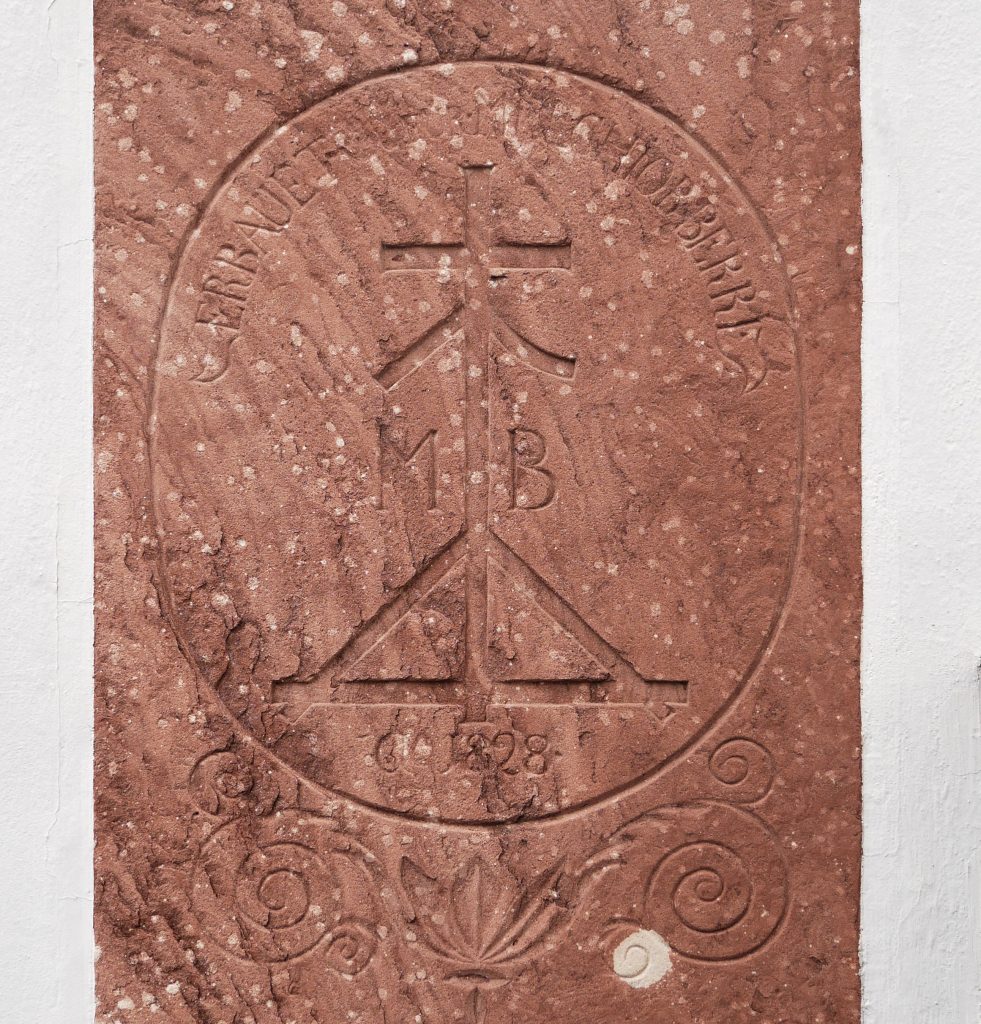

Nach einer ausgedehnten Italienreise kehrte Berri 1928 reich an Ideen und Erfahrungen nach Basel zurück: Er erwarb zunächst ein Grundstück an der Malzgasse und errichtete dort den Werkhof für sein Baugeschäft. Ebenfalls an der Malzgasse baute er von 1828 bis 1830 sein noch heute erhaltenes Eigenheim. Bei der Gestaltung orientierte er sich am italienischen Quattrocento. Andreas Hauser beschreibt im Kapitel „Der einzige Künstler unter den Schweizer Architekten“ wie Berri beim Aufenthalt in Florenz lernte, „wie man höchsten Kunstanspruch mit Handwerksstolz versöhnen könne.“ Berri war als Unternehmer mit eigenem Baugeschäft dem Handwerk stets zugetan. Entwurf und Ausführung gingen bei ihm Hand in Hand. Akribisch beschrieb er 1840 den Fortschritt auf der Baustelle für das Bärenfelser Joch an der Rheinbrücke: „Die Gewölbe des Hrn. Stähelin sind alle ausgeschaalt, und stehen zur Ehre ihres Meisters vollkommen gelungen da.“

Wohnhaus Malzgasse: «Erbauet v. u. für Melchior Berri 1828»

Auf einer ganz anderen Ebene beleuchtet Werner Oechslin das Werk von Berri: Er wagt eine Einordnung seiner Architektur als moderne, klassische und „republikanische“ Version der Baukunst. Ausgangspunkt ist die anspruchsvolle Unterscheidung zwischen „Klassik oder Klassizismus“ und einem republikanischen Verständnis einer Architektur im Dienste der Gesellschaft. „Das Ziel ist ein übergeordnetes gesellschaftliches Verständnis, das natürlich keineswegs auf ästhetische Fragen eingegrenzt bleibt“, schreibt Oechslin. Berri verfolgte die neusten Errungenschaften der Technik mit grösstem Interesse: „Von der in Paris aufsehenerregenden Verwendung des Asphalts bis zur Anlage von Sandbeeten im Baugrund und natürlich zum Neusten von der Eisenbahn.“ Er sah in Überlegungen zu klassisch-ästhetischen bzw. technisch-wissenschaftlichen Fragen keinen Widerspruch, sondern suchte deren architektonische Synthese.

Nach all den theoretischen und kunsthistorischen Ausflügen zum Werk von Melchior Berri wird das Buch dank einem Foto-Essay von Serge Hasenböhler visuell aufgelockert. Mit einer alten Zeiss Ikona-Kamera hat der Fotograf verschiedene Bauten von Berri besucht. Seine pudrig-unscharfen Aufnahmen der Interieurs beleben die Architektur. Die Unschärfe erzeugt Stimmung – und bildet einen angenehmen Kontrast zur wissenschaftlichen Präzision der Texte und Dokumente der Monografie.

Eine grosse Leistung der beiden Herausgeberinnen, Dorothee Huber und Doris Huggel, ist der umfassende Katalog, der sämtliche Werke von Berri dokumentiert und zusammenfasst. Von seinem Erstling, dem Wettbewerb für das Stadtcasino am Steinenberg (1821-1826), wird man bis zu seinem letzten Werk, dem Grabmal Bernoulli-Dick auf dem Elisabethengottesacker, geführt. Zahlreiche Skizzen, Zeichnungen, Pläne und Fotografien bereichern den Katalog, der für jede architekturinteressierte BaslerIn von unschätzbarem Wert ist. Bemerkenswert sind mitunter die kleinen Entwürfe, wie denjenigen für einen Aula-Stuhl im Jahre 1849. Nicht fehlen darf auch sein populärstes Werk: Das „Basler Dybli“ (1844/45) für die Stadtpost Basel. Wobei Berri neben der Briefmarke auch die passenden Briefkästen entwarf, die dann unter seinem wachsamen Auge in der königlichen Erzgiesserei in München hergestellt wurden. „Die kleine Briefmarke ist zweifellos das international Berühmteste Werk Berris. Sie ist die erste Briefmarke, die im Präge- und Dreifarbendruck erstellt und künstlerisch gestaltet wurde. Dadurch wurde sie zu einem seltenen und kostbaren Sammelstück.“

Das Grab von Melchior Berri im Kirchhof St. Alban © Architektur Basel

Dass ausgerechnet eine Briefmarke und nicht eines seiner Bauwerke der Nachwelt in besonderer Erinnerung bleiben sollte, entbehrt nicht einer gewissen Logik der tragischen Geschichte eines hochbegabten Architekten, dem seine volle künstlerische Entfaltung zeitlebens verwehrt blieb. „Es ist beklemmend zu sehen, wie der psychisch labile Mann sich in dem risikobeladenen Unternehmen immer hoffnungsloser verstrickte…“ Die Tragik fand ihren traurigen Höhepunkt im Selbstmord am 12. Mai 1854. Berri liess zwar ein vergleichsweise kleines gebautes Werk zurück, aus dem seine grosse baukünstlerische Begabung jedoch umso mehr herausragt: „Im Museum an der Augustinergasse hat Basel seinen Sohn auf eine Weise gewürdigt, die seinen verborgenen-unspektakulären Qualitäten gerecht wird.“ Dasselbe gelingt der Monografie „Melchior Berri (1801-1854), Architekt des Klassizismus“ in Buchform. Sie würdigt das Leben und Schaffen des gemäss Arnold Böcklin „einzigen Künstler unter den Schweizer Architekten“ in angemessener Form.

Text: Lukas Gruntz / Architektur Basel

Dorothee Huber / Doris Huggel (Hrsg.)

Melchior Berri (1801-1854), Architekt des Klassizismus

Ausstellungs- und Werkkatalog

2001 Schwabe Verlag. 284 Seiten

mit 248 Abbildungen, davon 120 in Farbe. Gebunden.

CHF 98.- / € (D) 98.- / € (A) 101.-

ISBN 978-3-7965-1742-6