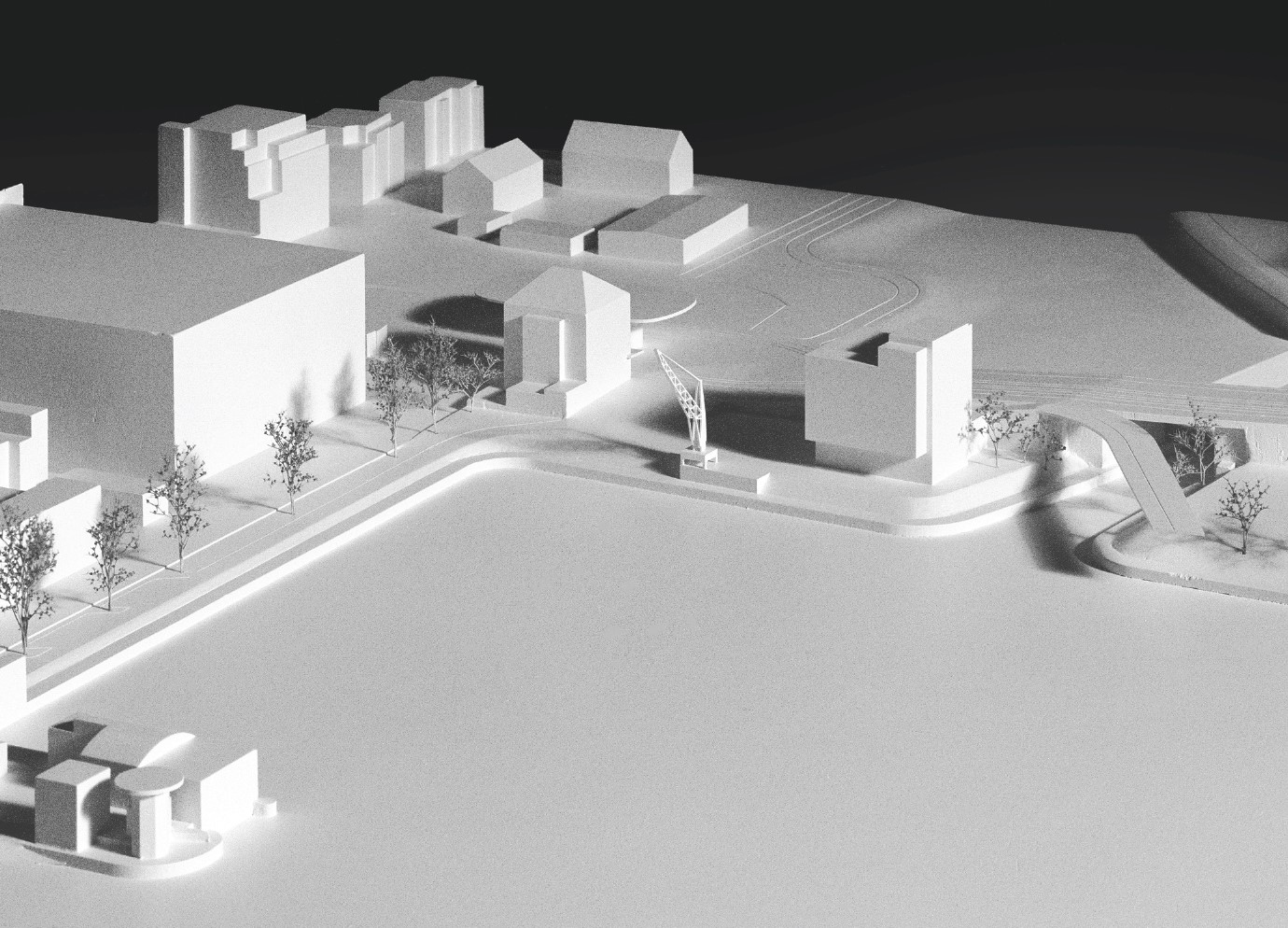

Die neue Hafenzentrale ist das neue «Leuchtturmprojekt» der Schweizerischen Rheinhäfen. Tatsächlich kommt der Neubau an einer besonderen Stelle zu stehen: Am Scharnier zwischen den beiden Hafenbecken eins und zwei. Als «erstes Gebäude» der Schweiz nach dem Grenzübergang Friedlingen, als Visitenkarte der voranschreitenden Hafen- und Stadtentwicklung Kleinhüningen soll ein funktionales, suffizientes und ortsprägendes Gebäude entstehen, welches neben seinen betrieblichen Funktionen auch die Weiterentwicklung des Hafens architektonisch akzentuiert. Im Rahmen eines Projektwettbewerbs wurde die passende Lösung gesucht – und im Beitrag von Buchner Bründler gefunden.

© Bruther

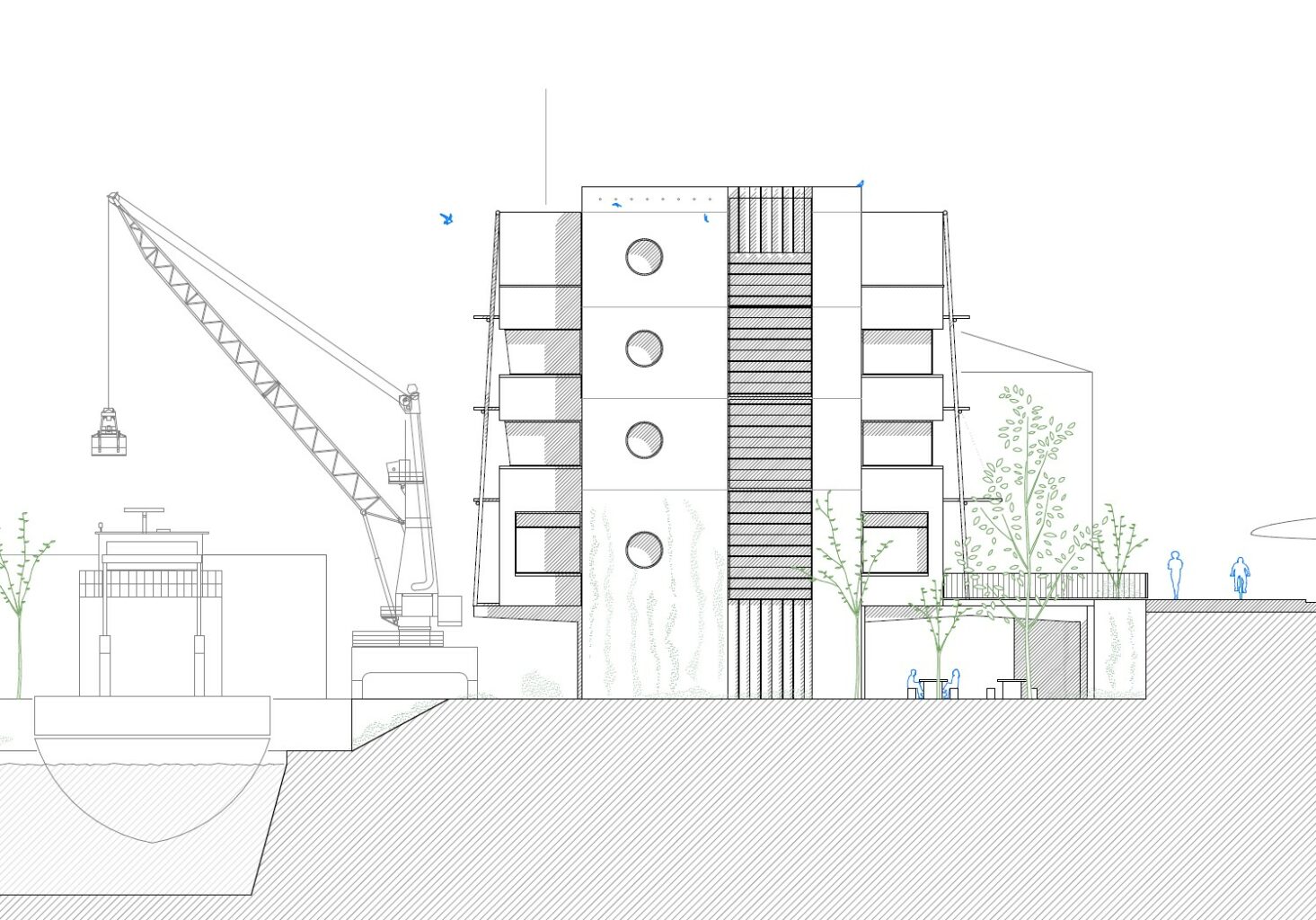

Die Funktionalität war ein zentrales Kriterium der architektonischen Auseinandersetzung. Das zeigt das drittplatzierte Projekt von Bruther, das seinen Ausdruck explizit in der Industriearchitektur des Hafens sucht. «Der metallisch schimmernde Kubus mit den das Volumen überhöhenden PV-Flächen wirkt signalhaft, schafft ein Wahrzeichen für die Hafenaktivitäten», lesen wir im Jurybericht. Das Gebäude lebe von der strukturellen Spannung des über die Brücke angehobenen Körpers und dem Spiel der addierten Elemente: «Turm, Silo, Gerüst/Regal, Halle, Brücke, Balkon, Ausguck, Röhre.» Was die Jury bei Bruther vermisste, war die «Gelassenheit». Der hochpolierte Ausdruck des Baus und die mehrgliedrige Struktur reibe sich an der «weitgehend profanen Nutzung der Räume» und bringe das Selbstverständnis der Hafenzentrale als «robustem, spartenübergreifendem Arbeitsort nicht mit der gesuchten Gelassenheit» zum Ausdruck.

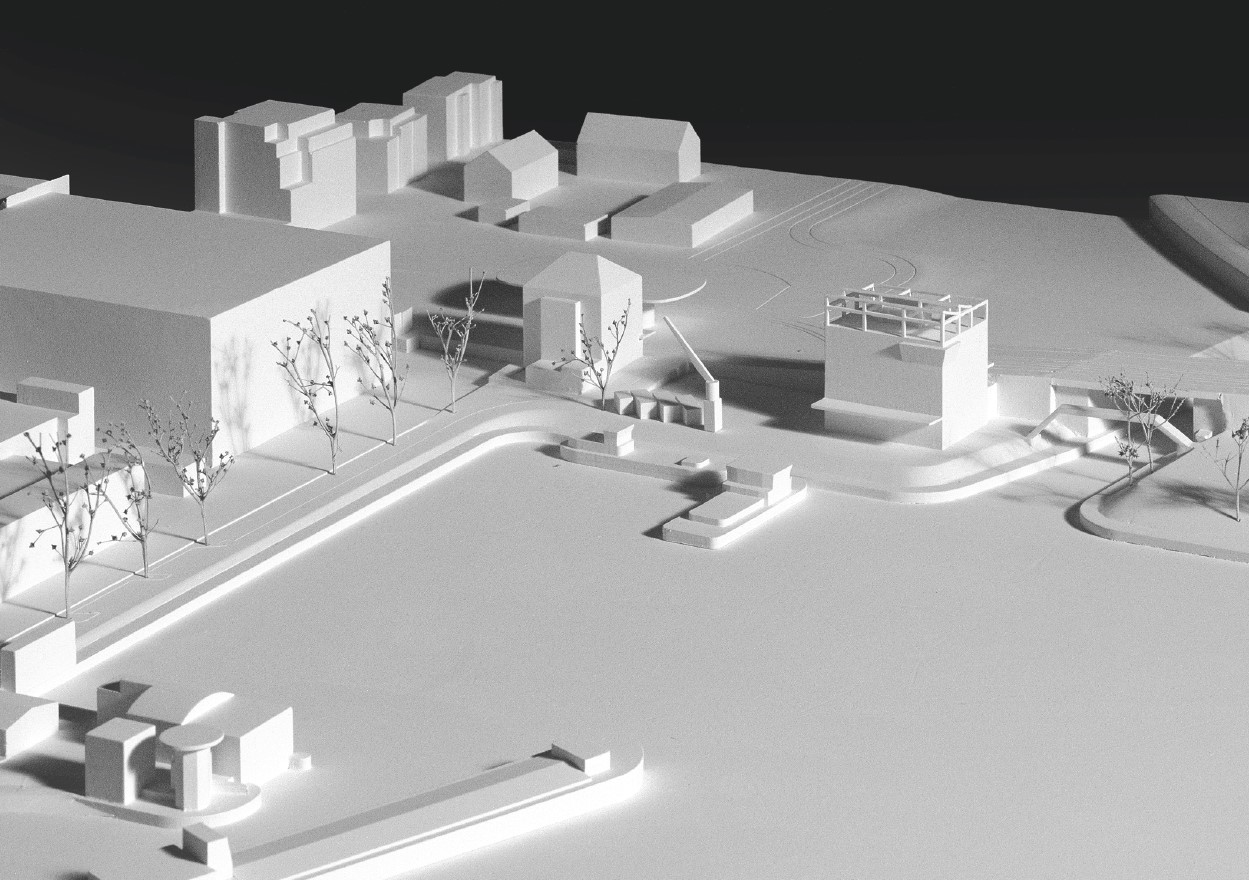

© Koya

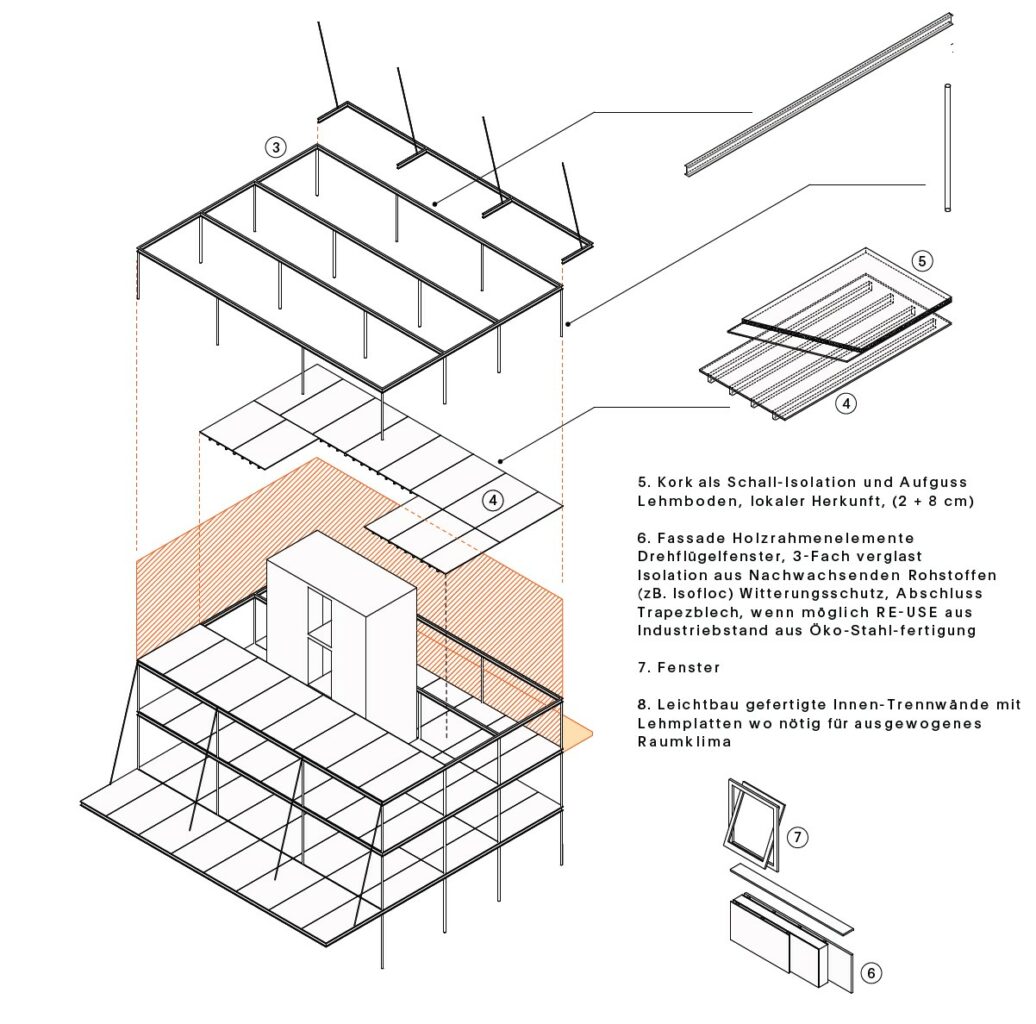

Der zweitplatzierte Beitrag des Nachwuchsteams Koya aus Zürich fokussierte auf die Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit. «Es beginnt mit der Grundrisstypologie, in welcher das Treppenhaus an die Südfassade gesetzt wird, um als klimatischer Puffer für die Innenräume zu dienen», heisst es im Jurybericht. Auch im Innenraum wird auf den Einsatz von möglichst effizienten und nachhaltigen Materialien geachtet. Ein Holzskelettbau biete eine hohe Flexibilität, vorfabrizierte Holzbalkendecken mit Lehmausfachungen ermöglichen eine schnelle Montage und lösen die Anforderungen an das Innenraumklima und die Akustik, und mit Lehmbauplatten beplankte Leichtbauwände regulieren bei Bedarf die Raumfeuchtigkeit. Letztlich wurde dem Beitrag die Selbstbezogenheit zum Verhängnis: Die resultierende architektonische Gestalt sei «eher Ausdruck der inneren Abläufe und auf sich bezogen. Das Treppenhaus nimmt eine zu starke Präsenz ein und wird der einmaligen Position an der Landesgrenze nicht gänzlich gerecht.»

© Buchner Bründler

Die nötige Gelassenheit weist das Siegerprojekt von Buchner Bründler definitiv auf. Entgegen all der Hochglanzvisualisierungen wirkt das flächig collagierte Aussenbild äusserst entspannt. Architektonische Zurückhaltung ist Trumpf. Sie fördert gemäss Jury «die Klarheit der konzeptionellen Absichten. So wird das einfache, kubische Volumen zur Brücke hin durch ein Vordach ergänzt, welches die Eingangssituation betont und klar definiert.» Spannend ist das Tragwerk: Vorgeschlagen wird eine effiziente Stahlbauweise mit Holzelementen. «Diese Hybridkonstruktion aus Stahl und Holz verdeutlicht das Bestreben nach Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Auch die Fassadenkonstruktion ist aus Holz konzipiert, während die Verkleidung aus weissem, wiederverwendetem Trapezblech Bezug auf die industrielle Materialität des Hafengebiets nimmt», fasst es die Jury zusammen. Dies verankere das Gebäude kontextuell in seiner Umgebung, ohne seine eigenständige Architektursprache zu verlieren. Tatsächlich tritt das Siegerprojekt dem Anspruch an ein «Leuchtturmprojekt» wohltuend entspannt entgegen. Das Haus möchte nicht mehr sein, als das was es ist: Eine Hafenzentrale.

Gerne werfen wir einen ausführlichen Blick auf die rangierten Projekte. Die nachfolgenden Projektbeschriebe stammen aus dem Jurybericht.

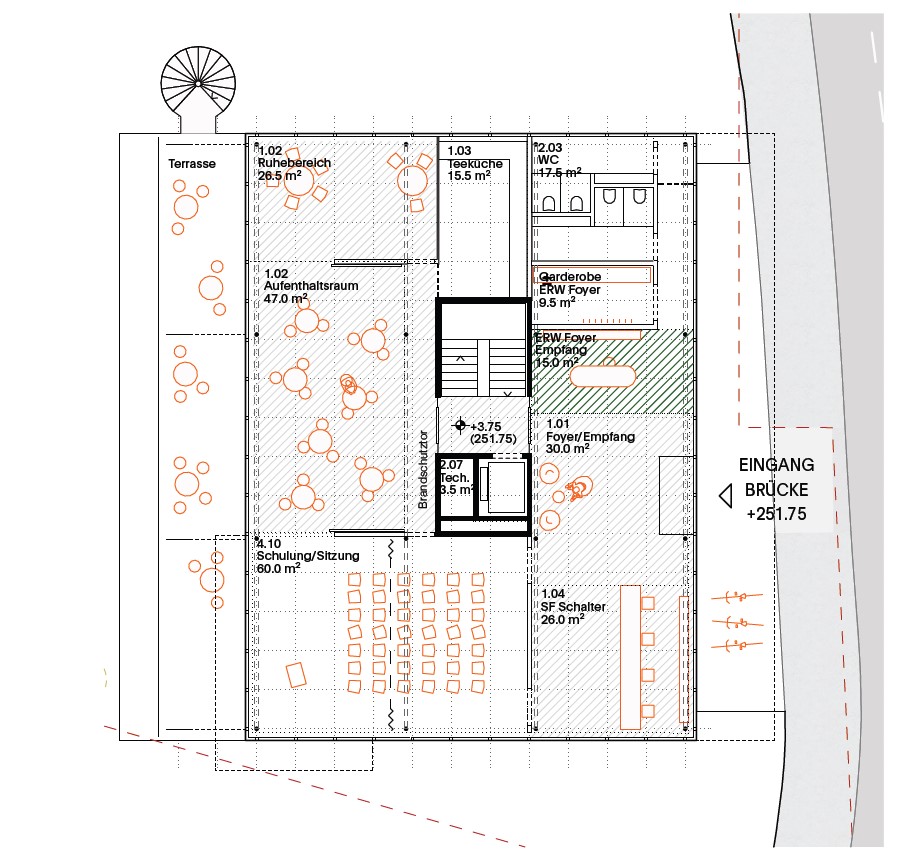

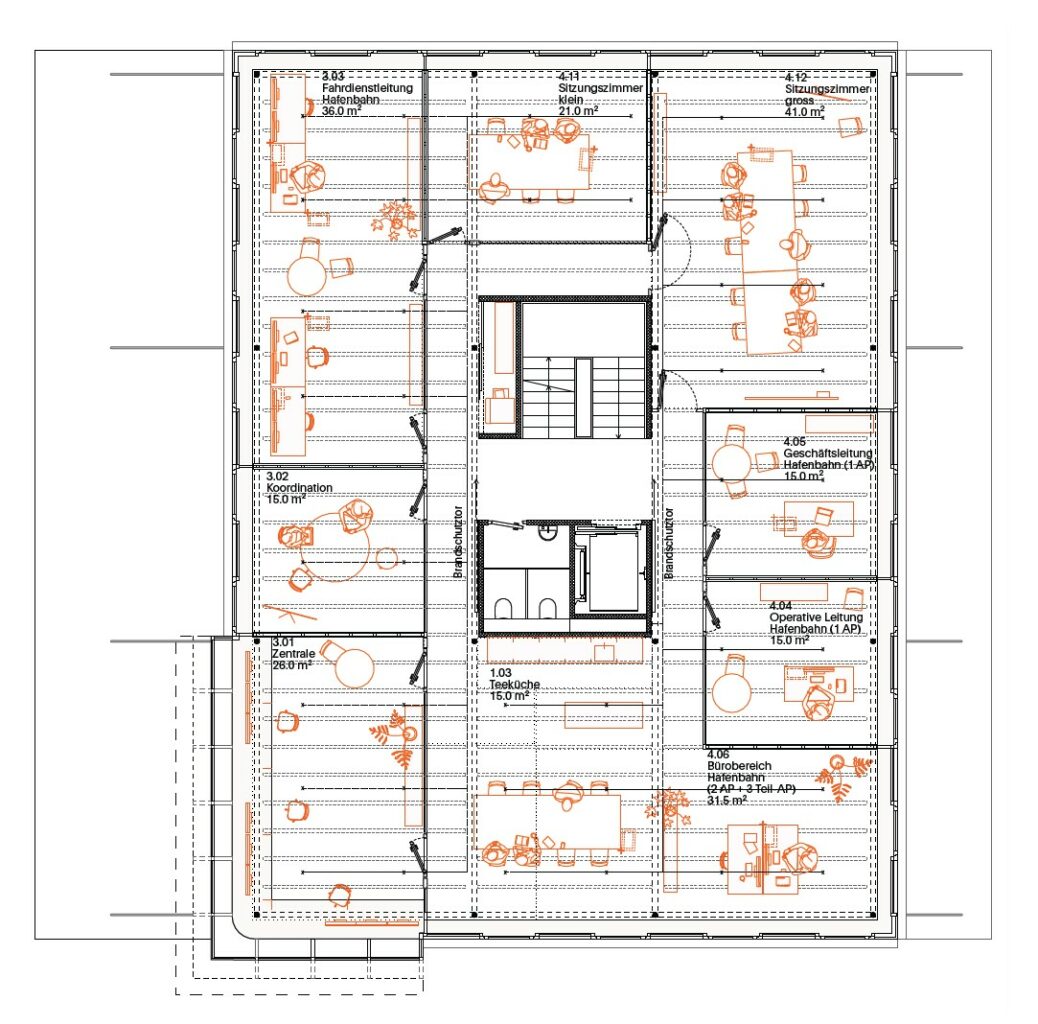

1. RANG | 1. PREIS

VICE VERSA

Architektur: Buchner Bründler Architekten AG, Basel

Bauingenieurwesen: Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Basel

Gebäudetechnik: Abicht Gruppe, Zug

Brandschutz: Quantum Brandschutz GmbH, Basel

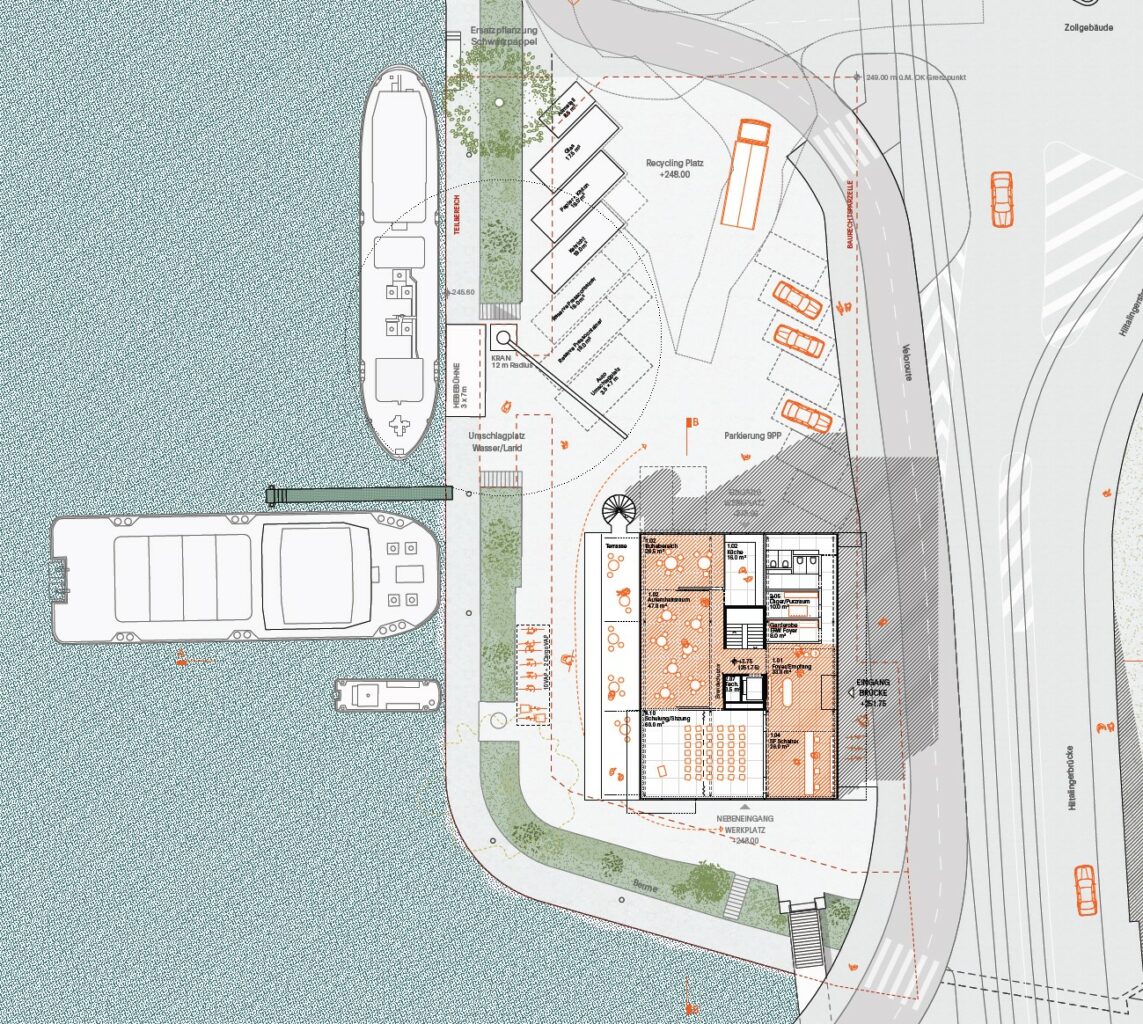

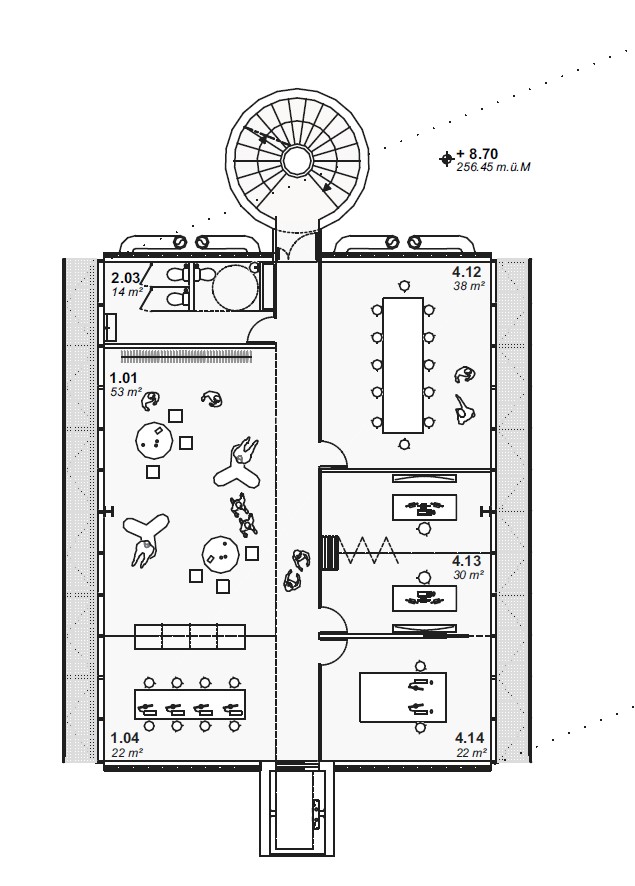

© Buchner Bründler

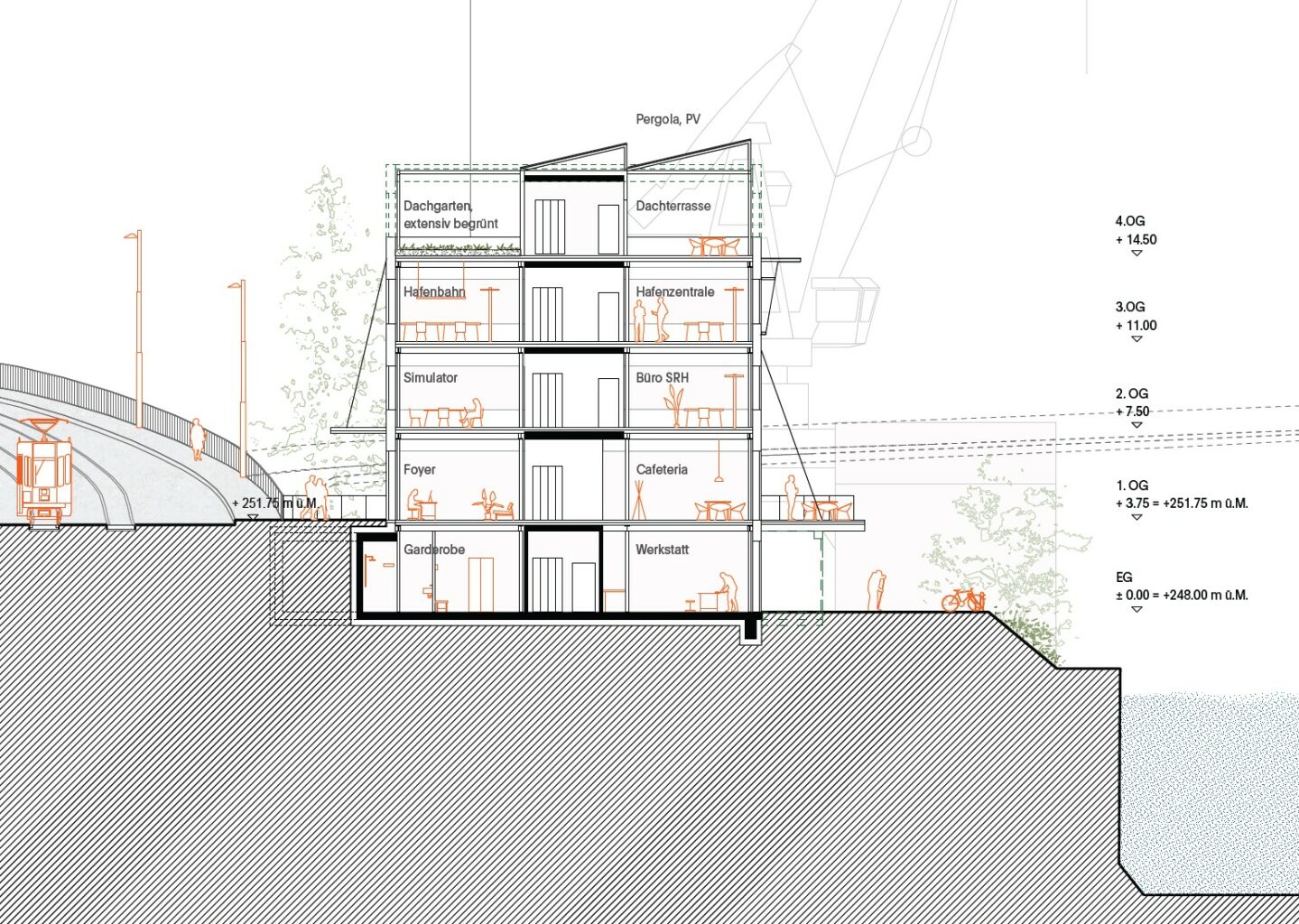

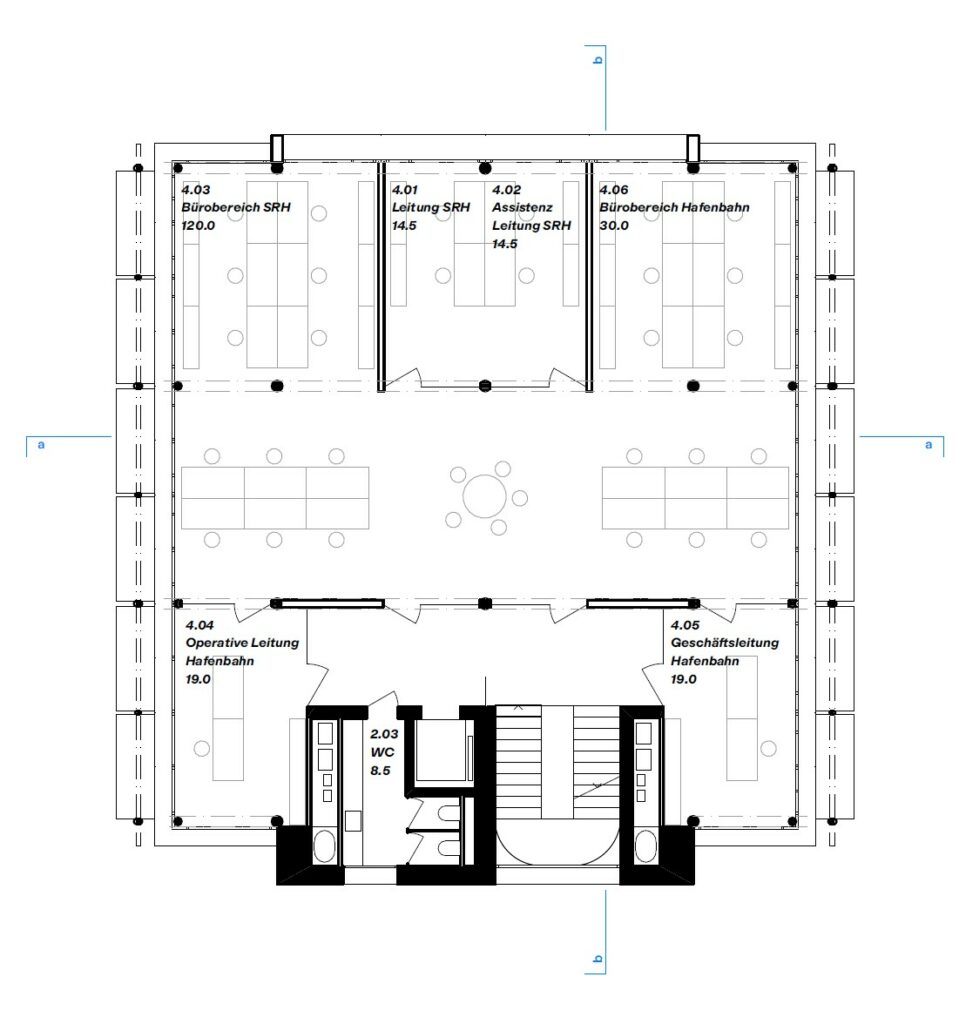

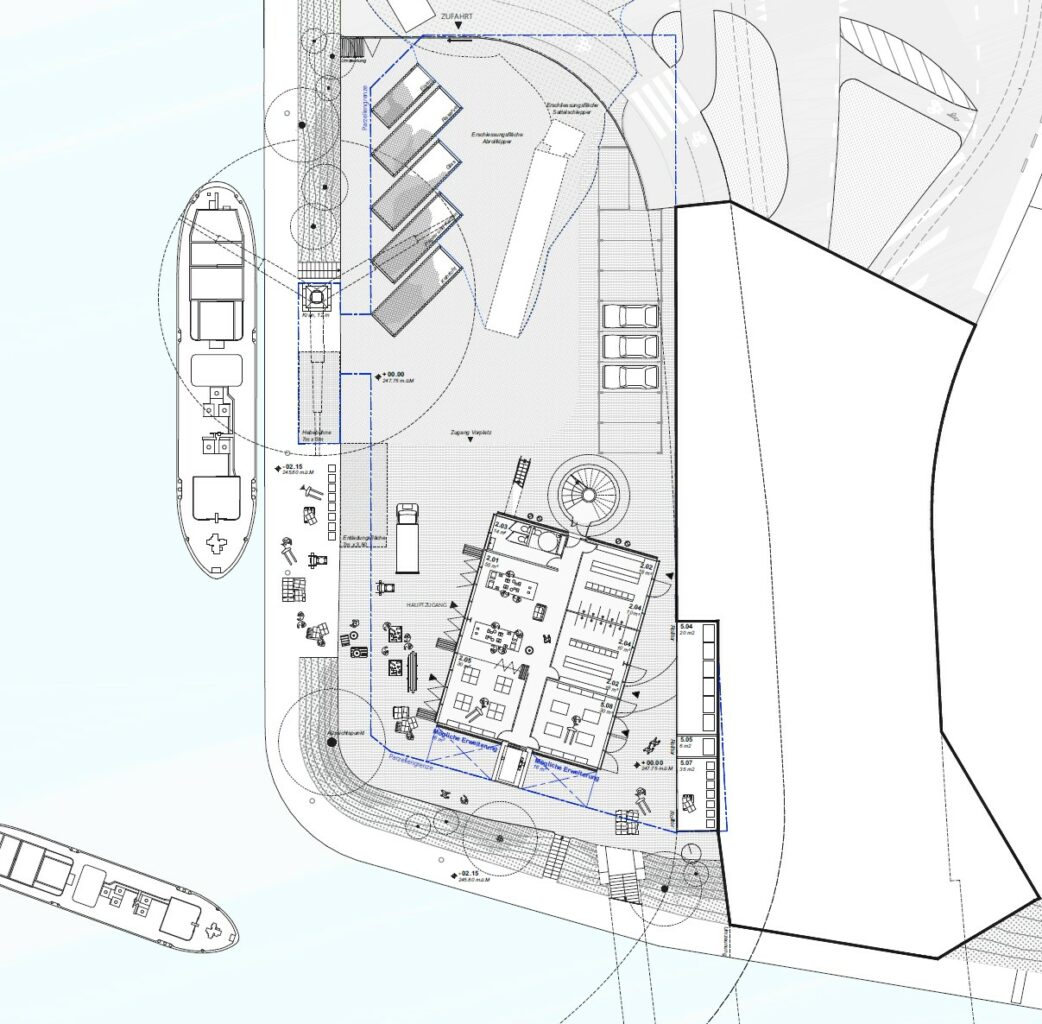

Der Entwurf stellt ein funktionales, allseitig orientiertes Bauwerk vor, das sich durch seine präzisen und reduzierten architektonischen Gesten auszeichnet. Diese Zurückhaltung fördert die Klarheit der konzeptionellen Absichten. So wird das einfache, kubische Volumen zur Brücke hin durch ein Vordach ergänzt, welches die Eingangssituation betont und klar definiert. Zur Rheinseite hin erhält die Fassade durch ein weiteres Vordach eine Gliederung, das nicht nur der architektonischen Lesbarkeit dient, sondern auch als Gemeinschaftsterrasse genutzt wird. Diese Terrasse schafft eine wertvolle soziale Schnittstelle zwischen Innen- und Aussenraum und lädt zur Interaktion ein. Die streng gerasterte Fassade wirkt funktional, doch der hohe Glasanteil verleiht ihr eine einladende Transparenz. So entsteht ein durchlässiger Dialog zwischen dem Inneren des Gebäudes und seiner Umgebung. Die Dachterrasse mit Pergola und Photovoltaikanlage bildet den krönenden Abschluss der vertikalen Dimension. Die innere Organisation des Gebäudes um den zentralen Erschliessungskern ermöglicht eine sinnvolle Raumnutzung und betont die Allseitigkeit des Baukörpers.

© Buchner Bründler

Das viergeschossige Volumen besetzt das südliche Ende des Perimeters und schliesst seitlich an die Brückenkonstruktion der Hiltalingerstrasse an. Der Hauptzugang erfolgt an der Ostfassade vom Vorplatz an der Brücke, welcher das Gebäude fest mit dieser verbindet und die Zugangsebene im ersten Obergeschoss für Kunden und Fussgänger bildet. Ein zweiter Zugang an der Nordseite des Gebäudes gewährleistet eine funktionale Verbindung zum Werkhof und Parkierungsflächen. Diese Dualität der Erschliessung sorgt für effiziente, aber auch differenzierte Zugangswege für verschiedene Nutzergruppen, was den funktionalen Charakter des Gebäudes weiter stärkt.

© Buchner Bründler

Die architektonische Gestaltung wird durch eine klare Material- und Konstruktionswahl geprägt, die sowohl funktional als auch ästhetisch kohärent ist. Der zentral angeordnete Erschliessungskern besteht aus Beton und bietet eine robuste Basis für die Gesamtstruktur. Die Primärstruktur des Gebäudes, geplant als ökologische Stahlbauweise, trägt Holzelemente, die den Decken aufliegen. Diese Hybridkonstruktion aus Stahl und Holz verdeutlicht das Bestreben nach Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Auch die Fassadenkonstruktion ist aus Holz konzipiert, während die Verkleidung aus weissem, wiederverwendetem Trapezblech Bezug auf die industrielle Materialität des Hafengebiets nimmt. Dies verankert das Gebäude kontextuell in seiner Umgebung, ohne seine eigenständige Architektursprache zu verlieren. Die grosszügige Verglasung sorgt für helle, offene Arbeitsräume, während der aussenliegende Sonnenschutz für ein angenehmes Raumklima sorgt. Die industrielle Materialität des Stahl-Holz-Verbunds verspricht eine hochwertige und zugleich funktionale Arbeitsumgebung. Bemerkenswert ist der Umgang mit dem Brandschutz: Die Verfasserschaft schlägt den Einsatz eines Sprinklersystems vor, das es ermöglicht, die Stahlkonstruktion offen und sichtbar zu belassen. Dies verleiht dem Gebäude eine rohe, ehrliche Materialität, erfordert jedoch eine komplexe Sprinklerinstallation. Eine Sprinklerzentrale, die für diesen Ansatz notwendig ist, fehlt jedoch noch in der aktuellen Planung.

© Buchner Bründler

Das Projekt zeigt einen differenzierten Ansatz zur Erweiterbarkeit, der die langfristige Nutzbarkeit des Gebäudes gewährleistet. Einerseits wird vorgeschlagen, die unterhalb der westseitig gelegenen Terrasse zum Rhein liegenden Flächen für eine Vergrösserung der Werkstätten und Lagerräume zu nutzen. Diese Erweiterung respektiert den Aussenraum und integriert sich harmonisch in das bestehende Gebäudevolumen. Zudem kann das Foyer im Erdgeschoss erweitert werden, um eine höhere Frequentierung zu ermöglichen. Die Erweiterung der Büroflächen wird als Aufstockung auf dem Dach vorgeschlagen. Die im Grundbedarf enthaltene Dachterrasse mit Pergola, PV und Retentionsfläche muss dafür weichen, bzw. an anderer Stelle ersetzt werden.

© Buchner Bründler

© Buchner Bründler

Die räumlichen und funktionalen Anforderungen werden im Gebäude weitgehend erfüllt. Die Organisation um den zentralen Erschliessungskern ermöglicht eine flexible Nutzung der Flächen, was dem Gebäude eine langfristige Adaptierbarkeit verleiht. Allerdings ist die Gestaltung der Treppenkerns im Erdgeschoss ohne Schnittdarstellung schwer nachvollziehbar, was den Eindruck einer unnötigen Komplexität hinterlässt. Eine Vereinfachung, beispielsweise durch Übernahme der Organisation aus den oberen Geschossen, könnte hier strukturelle Klarheit schaffen. Das Projekt überzeugt mit einem integralen Konzept für Konstruktion, Energie und Gebäudetechnik. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Geschossfläche / Energiebezugsfläche weist das Projekt sehr geringe totale Emissionen für die Erstellung auf. Lediglich der sehr hohe Fensteranteil beeinflusst die Ökobilanz negativ. Eine allfällige Anwendung des SNBS ist realistisch.

© Buchner Bründler

Insgesamt zeigt das Projekt «VICE VERSA» eine präzise Balance zwischen Funktionalität und architektonischem Ausdruck, eingebettet in eine durchdachte Materialität und eine realistische Erweiterbarkeit. Die klare Formensprache und der Fokus auf nachhaltige Bauweise machen es zu einem überzeugenden Entwurf, der sowohl in seiner aktuellen Ausführung als auch in seiner Weiterentwicklung Potenzial bietet.

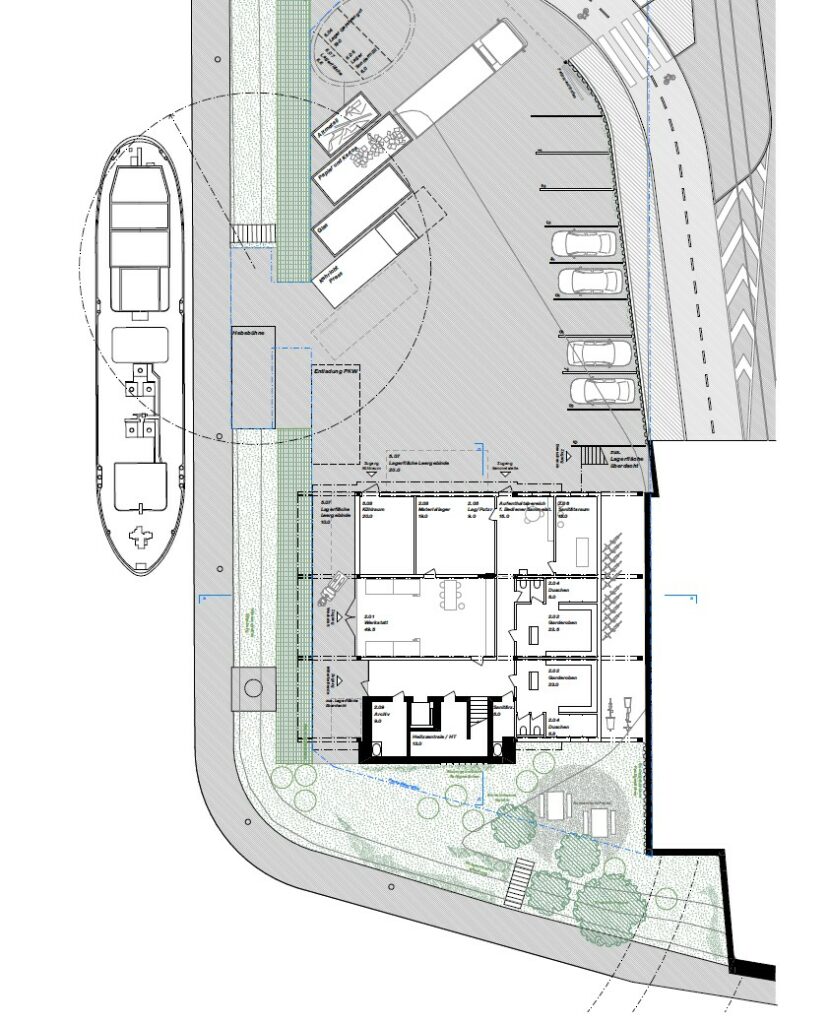

2. RANG | 2. PREIS

NEUE UFER

Architektur: Koya Architektur GmbH, Zürich

Verkehrsplanung: Belloli Raum- und Verkehrsplanung, Brugg

© Koya

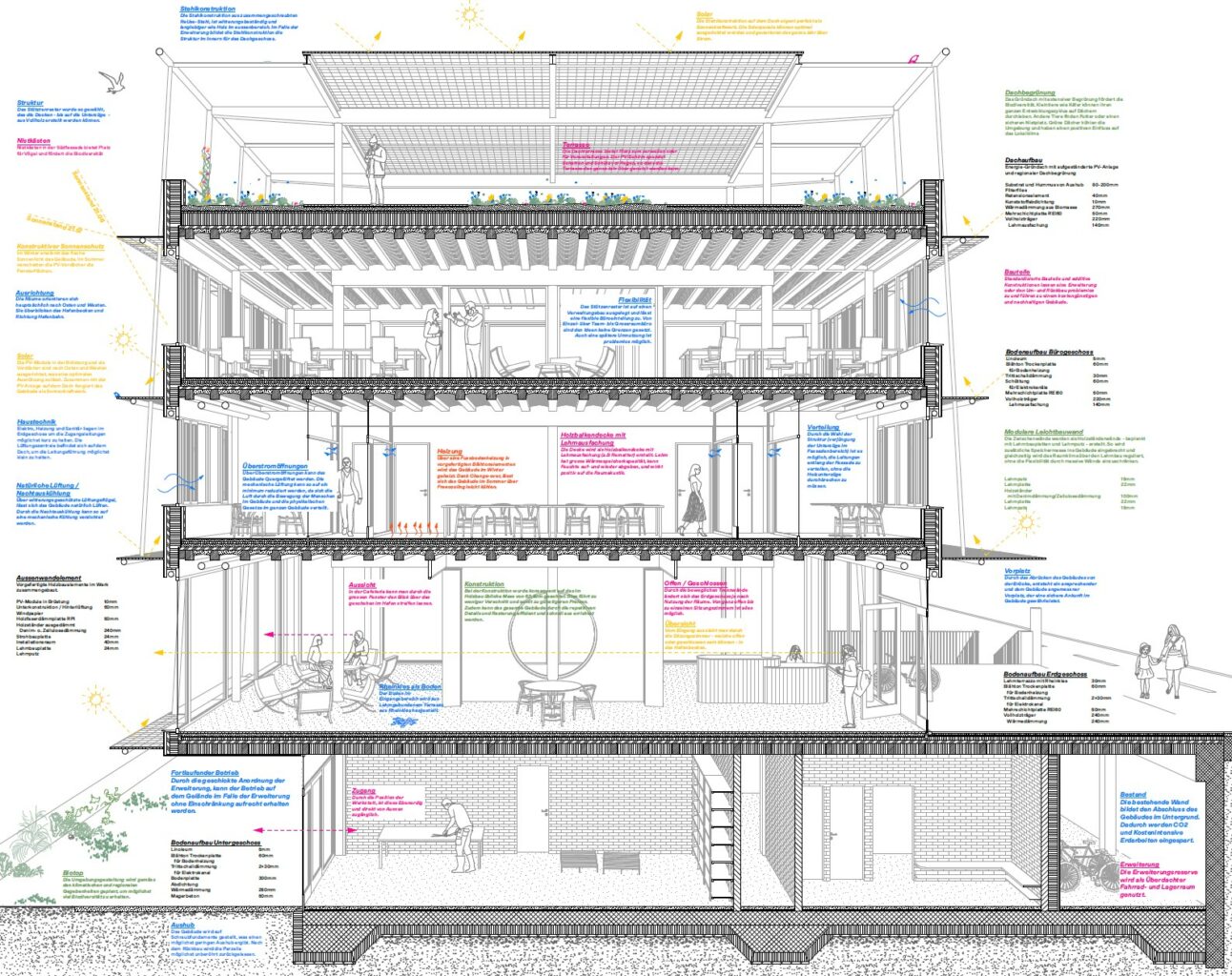

Form und Ausdruck des Projekts entstehen aus dem starken Wunsch, einen nachhaltigen Beitrag zur aktuellen Klimaentwicklung zu leisten, sowie auch eine angemessene Architektursprache im Dialog mit den Infrastrukturbauten der Hafenlandschaft zu entwickeln. Der Einsatz von Lowtech Lösungen und innovativen Materialien, aber auch die additive Konstruktionsweise sollen dem repräsentativen Verwaltungsbau gerecht werden und eine hohe Flexibilität ermöglichen.

© Koya

Der Neubau wird im Süden der Parzelle gesetzt, um einen umfassenden Überblick auf die Hafenbecken zu erhalten und die Hafeneinfahrt städtebaulich zu festigen, und um gleichzeitig einen möglichst zusammenhängenden Bereich für den Werkhof im Norden zu erhalten. Die Volumetrie der viergeschossigen Baute ist kompakt gehalten und bietet Platz für zukünftige Entwicklungen. Die Stahlstruktur auf dem Dachgeschoss wird in einer ersten Phase als gedeckter Aussenraum für die Mitarbeitenden genutzt und zeichnet von Anfang an die geplante Erweiterung des Verwaltungsbaus. Das markante und leicht erhöhte Treppenhaus an der Südfassade verankert das Gebäude und kündigt es stadtauswärtsfahrend an. Das Absetzen des Baukörpers von der Hiltalingerbrücke ermöglicht einen kleinen Vorplatz auf Strassenebene, der den Zugang für Besucher und Mitarbeitende markiert. Die Umgebung wird möglichst entsiegelt und zusätzlich begrünt. Dies geschieht vor allem im Übergang zur instandgesetzten Berme und im Süden der Parzelle. Ein neuer Pappelhain vor dem Treppenhaus wird zum erdgeschossigen Aussenraum für die Mitarbeitenden. Die Teilbegrünung des Treppenhaussockels sowie der neuen Stützmauer aus wiederverwendeten Spundwänden entlang der Hiltalingerstrasse soll die Biodiversität fördern und Nistplätze für Kleintiere bieten.

© Koya

Über die Gebäudegestalt wird das vorherrschende Thema der Nachhaltigkeit zum Ausdruck gebracht – möglichst im Einklang mit der städtebaulichen Position. Es beginnt mit der Grundrisstypologie, in welcher das Treppenhaus an die Südfassade gesetzt wird, um als klimatischer Puffer für die Innenräume zu dienen. Das Volumen tritt stark in Erscheinung, sei es durch seine leichte Erhöhung, wie auch durch seine spezielle Materialisierung. Die erdige Oberfläche der verwendeten monolithischen Hanfkalk-Elemente verleiht dem Treppenhaus eine sichtbare Präsenz gegen aussen, erzählt von einem nachhaltigen Baustoff und von einem einfachen Lüftungs- und Konvektionssystem im Gebäude («Solarchimney»). Die abgesetzte Position des Treppenhauses beeinträchtigt allerdings die Einsehbarkeit der Einfahrt in das Hafenbecken 2.

© Koya

Die Gliederung der Fassaden mit unterschiedlichen Baustoffen entsteht aus dem additiven Prinzip der Systemtrennung. So verleihen Fassadenbänder und Vordächer aus Photovoltaik-Paneelen dem Gebäude einen ruhigen Ausdruck und dienen der Energiegewinnung sowie der Verschattung der Innenräume zugleich. Eine vorgelagerte Stahlkonstruktion dient der unabhängigen Befestigung der Vordächer und bindet die 3 Obergeschosse. Der Hauptzugang an der Hiltalingerstrasse wirkt indes fast unscheinbar und untergeordnet. Auch im Innenraum wird auf den Einsatz von möglichst effizienten und nachhaltigen Materialien geachtet. Ein Holzskelettbau bietet eine hohe Flexibilität, vorfabrizierte Holzbalkendecken mit Lehmausfachungen ermöglichen eine schnelle Montage und lösen die Anforderungen an das Innenraumklima und die Akustik, und mit Lehmbauplatten beplankte Leichtbauwände regulieren bei Bedarf die Raumfeuchtigkeit.

© Koya

Von Anfang an wird die geplante Erweiterung im Dachgeschoss mitgedacht, bzw. als baulich aufgelöstes Volumen sichtbar gemacht. Die Pergola-Struktur aus Stahl kann in die Erweiterung integriert und das Fassadensystem ergänzt werden. Im Erdgeschoss wird der überdeckte Fahrradabstellplatz geschlossen und die Garderoben nach dem Prinzip des Auffüllens bis zur Stützmauer an der Hiltalingerstrasse erweitert. Grundrisstypologie und Konstruktion sind auf mögliche Veränderung der Anforderungen ausgelegt und können je nach Bedarf angepasst werden. Eine weitere künftige Vergrösserung des Gebäudes ist durch die Setzung der Baute im Süden der Parzelle möglich. Das Volumen kann dank der additiven Bauweise linear Richtung Norden verlängert werden. Dank einer Tragstruktur mit feineren Trägern an den Ost- und Westfassaden kann die Verteilung der Haustechnik Richtung Norden problemlos erfolgen. Die Wahl eines modularen Konstruktionsprinzips im Zusammenspiel mit dem variablen Grundriss erlaubt die gewünschte Flexibilität.

© Koya

Die Aussenräume und Zugangssituationen sind so angelegt, dass eine gute und sichere Entflechtung der unterschiedlichen Nutzergruppen erreicht wird. Durch die geschickte Anlegung der einzelnen Zonen können diese zeitweise zu Manövrierzwecken für grössere Fahrzeuge gesamthaft genutzt werden. Eine Aussentreppe verbindet die Ebene des Werkhofes mit dem überdeckten Hauptzugang auf Strassenebene. Die Verbindung ist aus betrieblicher Sicht nicht erwünscht. Auf dem grosszügigen Vorplatz werden Besucher und Mitarbeitende empfangen und genügend Platz für Fahrräder angeboten. Durch die Ost-West gerichtete Tragstruktur des Gebäudes wird schon beim Eintritt in das zentrale Foyer der Blick auf das Wasser ermöglicht. Das gesamte erste Obergeschoss kann sowohl offen wie auch durch Faltwände unterteilt genutzt werden. Die Praktikabilität des Systems wird allerdings in Frage gestellt. Über das grosszügige südlich gelegene Treppenhaus mit Sanitärräumen auf jedem Geschoss werden die unterschiedlichen Abteilungen erschlossen. Die Grundrisstypologie ermöglicht auch hier flexible Raumeinteilungen. Das kompakte Gebäudevolumen mit dreiseitig angelegten Fensterbändern verspricht eine gute natürliche Belichtung der Räume und eine angenehme Arbeitsumgebung in allen Varianten. Das Raumprogramm wird knapp erfüllt.

© Koya

Das Projekt überzeugt mit einem integralen Konzept für Erstellung und Betrieb und sucht Lösungen für die Anwendung der Kreislaufwirtschaft durch die Wiederverwendung von Bauteilen. Alle Lösungsansätze sind ausgewogen, sodass die Nachhaltigkeitsziele mit diesem Projekt sehr gut umgesetzt sind. Das Projekt zeichnet sich durch eine klare Setzung sowie durch einfache Grundrisse und betriebliche Abläufe aus. Gliederung und Materialisierung des Neubaus entstehen aus den innovativen Überlegungen zu Konstruktion, Materialisierung und Nachhaltigkeit, welche stark ineinandergreifen und sehr weit gehen. Die Themen wurden mit grossem Engagement eingearbeitet und verständlich kommuniziert. Schlussendlich ist die resultierende architektonische Gestalt eher Ausdruck der inneren Abläufe und auf sich bezogen. Das Treppenhaus nimmt eine zu starke Präsenz ein und wird der einmaligen Position an der Landesgrenze nicht gänzlich gerecht. Der Beitrag erlaubte eine fundierte Diskussion bezüglich des gewünschten architektonischen Ausdrucks der neuen Hafenzentrale.

3. RANG | 3. PREIS

FUNKSIGNAL

Architektur: BRUTHER Switzerland GmbH, Zürich

Bauingenieurwesen: Monotti Ingegneri Consulenti AG, Gordola

HLKS + Nachhaltigkeit: Amstein + Walthert AG, Zürich

Brandschutz: SafeT Swiss AG, Winterthur

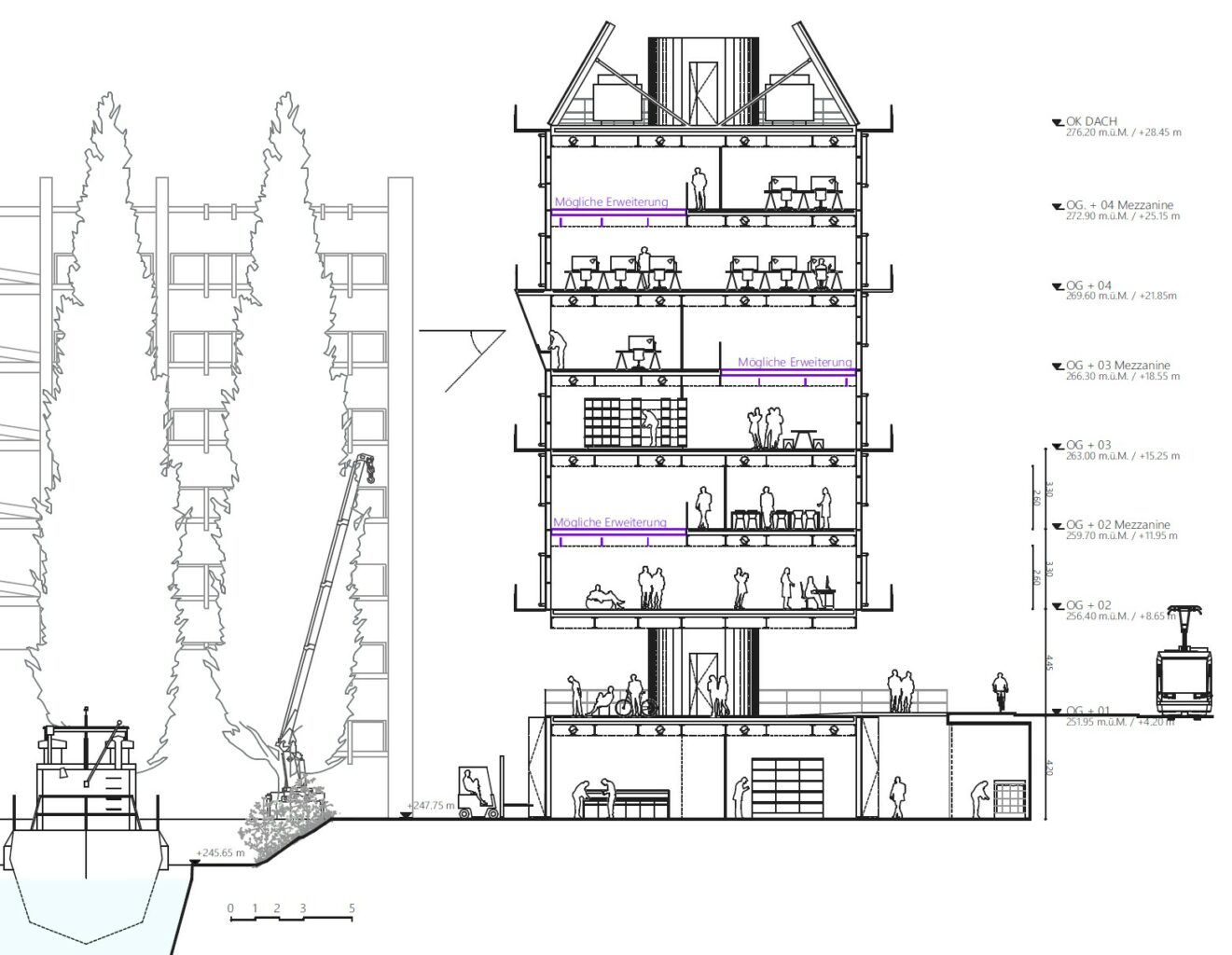

© Bruther

Zwischen Signalbau und Industriearchitektur oszillierend behauptet sich der achtgeschossige Bau auf der Südspitze des Areals. Von der Brücke freigestellt verzichtet «FUNKSIGNAL» bewusst auf die Einreihung in bestehende städtebauliche Muster. Über eine Rampe zwischen Brücke und Gebäude wird der offene «Balkon am Hafen» erschlossen, welcher die Werkstätten unterhalb und die Büroflächen oberhalb je nach Interpretationsansatz räumlich separiert oder durch einen gemeinsames Luftgeschoss verbindet. Über dem Luftgeschoss wird der stützenfreie Bürotrakt von der aussenliegender Erschliessungsstruktur getragen, er bietet ein flexibles Raumgerüst, welches das Volumen für die geforderte Flächenerweiterung bereits enthält. Die typologischen Anleihen und die Fassadenanmutung sind der Industriearchitektur verpflichtet und nehmen direkten Bezug auf Bauten und Relikte in der Umgebung.

© Bruther

Die abgedrehte Stellung des Gebäudes vermag den geometrischen Konflikt zwischen Brücke und Bau geschickt aufzulösen, dabei wird die vorgefundene Situation an und unter der Brücke mit angenehmer Nonchalance in ihrem etwas ruppigen Hafencharakter bewahrt und gemäss den funktionalen Anforderungen genutzt. Von der Hiltalingerstrasse schwingt sich eine Rampe bis in die Mitte des Hafenbalkons, welcher vielfältig deutbar ist: als Teil der Infrastruktur, Sitzplatz und/oder Freiluftfoyer. Die seitlich am Hafenbalkon ansetzenden Erschliessungsstrukturen von Liftschacht und Treppenspirale tragen die Büros über dem Luftgeschoss, zwei schlanke mittige Stützen stabilisieren den angehobenen Baukörper optisch. Das Nachzeichnen eines Kräfteverlaufes streicht die konstruktive Leichtfüssigkeit der offenen Ecken des Balkons hervor.

© Bruther

Die städtebauliche Präsenz des Gebäudes wird durch die Integration des zukünftigen Raumbedarfs im Gebäudevolumen erkauft: jedes zweite Geschoss ist im Grundausbau als Mezzanin ausgebildet. Die resultierende grosszügige Raumwirkung mit Nutzungsclustern über zwei Etagen bildet einen spannenden Kontrast zu den komprimierten Vertikalerschliessungen. Funktional wird die akustische und räumliche Interferenz zwischen den Geschossen kritisch betrachtet, ebenso die mindestens sequentielle Nutzungseinschränkung während des Einbaus der zusätzlichen Nutzflächen. Der Hauptzugang ist unmittelbar aus dem Luftgeschoss über den Lift in die offenen Arbeitsebenen vorgesehen, der Zugang vom Treppenhaus nimmt eine nachgeordnete Rolle ein, er wird von den Sanitärräumen und der Teeküche flankiert. Die zweiseitige Erschliessung führt zumindest im öffentlichen Bereich zu funktionalen Herausforderungen, da die Bewegung der Besuchenden durch das Haus nicht vollends antizipierbar ist und im Treppenturm selbst eine effiziente Barriere zur Abgrenzung der nichtöffentlichen Geschosse geschaffen werden müsste. Grundsätzlich wird das Fehlen eines Schwellenraumes bedauert. Der Hafenbalkon kann in seiner städtebaulich motivierten Offenheit den betrieblichen Ansprüchen an Adressierung, Empfang und Triage noch nicht gerecht werden.

© Bruther

Die Kommandozentrale ist mit Sicht über die Hafenzufahrt im 6. Geschoss angeordnet, sie zeichnet sich durch die wasserseitig gekippte Glasfront in der Fassade ab. Auf den übrigen Geschossen erlaubt der neutrale Grundriss die flexible Einteilung der die Raumschichten entlang der Hauptfassaden. Auf der Hafenebene finden sich die Werkstätten, Falttore erlauben eine robuste Verschränkung dieser mit dem Aussenraum und Lieferbereichen, eine Aussentreppe schafft direkten Zugang zum Balkon, Treppenhaus und Lift verbinden die Werkstätten mit den Büroflächen der oberen Geschosse. Die Berme wird analog zur restlichen unbebauten Parzellenfläche im Originalzustand belassen, der Baum erhalten.

© Bruther

Der metallisch schimmernde Kubus mit den das Volumen überhöhenden PV-Flächen wirkt signalhaft, schafft ein Wahrzeichen für die Hafenaktivitäten. Das Gebäude lebt von der strukturellen Spannung des über die Brücke angehobenen Körpers und dem Spiel der addierten Elemente von Turm, Silo, Gerüst/Regal, Halle, Brücke, Balkon, Ausguck, Röhre. Die Materialwahl ist zumeist ablesbar und konsequent: Beton für wesentliche tragenden Bauteile, ein Stahlgerüst für den Raumkörper, leichte Holz und Sandwichkonstruktionen für Böden und Fassaden. Nur die Aussage zu den für Konstruktion und Anmutung des Gebäudes bestimmenden Stirnwänden bleibt vage; während die Tragstruktur eine Scheibenwirkung zu verlangen scheint, suggeriert die Darstellung Transluzenz der Wandflächen. Mangels konkreter Erläuterung besteht Unsicherheit zum Ausdruck dieser Fassaden. Die filigrane Tragstruktur leistet einen wichtigen Beitrag zur architektonischen Qualität des Vorschlages, bedarf jedoch der Verifizierung. Die Umsetzung des Brandschutzes der Stahlstruktur und der Erdbebenaussteifung haben Einfluss auf die expressive Klarheit des Hauses. Die schlanken Querschnitte und die leichte Gebäudehülle führen zu akustischen und klimatisch Nach- teilen; die schalldämpfende Performance der Deckenelemente ist für die angestrebte Nutzung zu gering, ebenso scheint das weitgehende Fehlen der thermischen Masse bei der allseitigen Exposition zu einem erhöhten Aufwand für die Klimatisierung zu führen. Das Luftgeschoss sorgt als zusätzlich zu dämmende Fläche gemeinsam mit dem grossen Raumvolumen für ungünstig viel Hüllfläche. In Kombination mit dem grossen Fensteranteil, der allenfalls transluzenten Materialisierung der Seitenfassaden und der metallenen Aussenhaut führt dies zu einer gesamthaft nachteiligen Ökobilanz, die sich nicht im Rahmen der SNBS-Zertifizierung abbilden lässt.

© Bruther

Das Projekt ist sehr erfolgreich aus der Wirkung im Stadtraum generiert und bietet in der ersten Ausbaustufe ein eindrückliches Raumerlebnis in den Büroetagen. Die Trennung der einzelnen Nutzungsbereiche und Erschliessungsstränge führt jedoch zu Komplikation im Betrieb. Insbesondere wird, bei aller Sympathie für die städtebauliche Geste, die Lage des Luftgeschosses zwischen Werk- statt und Büro bedauert, da die möglichst direkte Beziehung zwischen den verschiedenen Tätigkeitsbereichen durch das Nadelöhr der Erschliessungsstränge geführt werden muss. «FUNKSIGNAL» präsentiert sich als spannungsvolle Landmarke mit einer wohltuenden städtebaulichen Präsenz. Mit dem überhöhten Volumen und dem offenen Hafenbalkon wird eine Signalwirkung im Stadtkontext erreicht, die jedoch mit funktionalen und kostenrelevanten Nachteilen kämpft. Der hochpolierte Ausdruck des Baus und die mehrgliedrige Struktur reibt sich an der weitgehend profanen Nutzung der Räume und bringt das Selbstverständnis der Hafenzentrale als robustem, spartenübergreifendem Arbeitsort nicht mit der gesuchten Gelassenheit zum Ausdruck.