Der Begriff der Dichte ist im Diskurs um Stadtentwicklung und Architektur omnipräsent. Das zur gleichnamigen Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum in Basel neu erschienene Buch „Dichtelust: Formen des urbanen Zusammenlebens in der Schweiz“ will zweierlei: Einerseits die Definition der Dichte präzisieren und andererseits den in der politischen Debatte oftmals negativ konnotierten Begriff positiv umdeuten. Den so viel ist klar: Die Schweiz braucht dringend einen konstruktiven, noch besser einen progressiven Umgang mit den Fragen der Dichte. Das Buch liefert diesbezüglich einen lesens- und sehenswerten Beitrag.

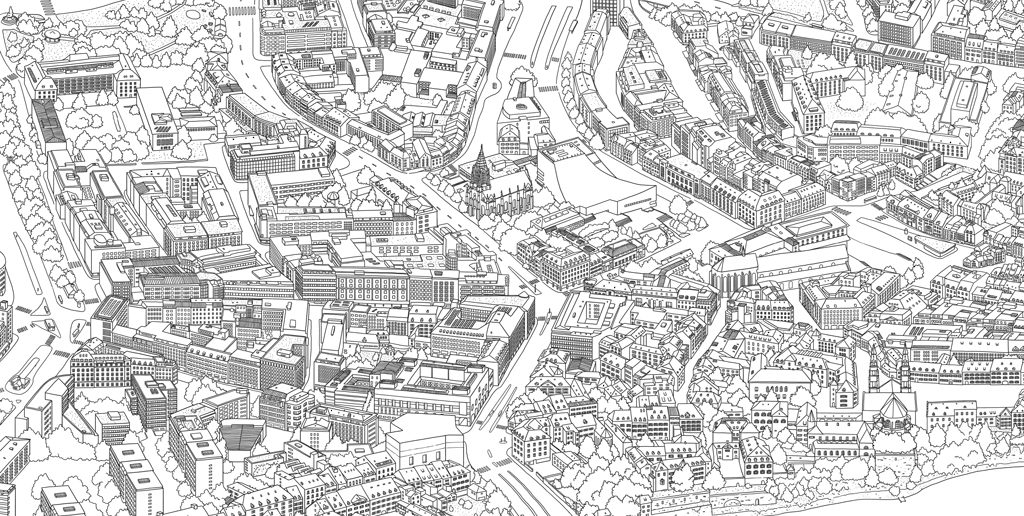

Basel 2018: Die grandiose Standansicht von 3rei5ünf6echs © 3rei5ünf6echs

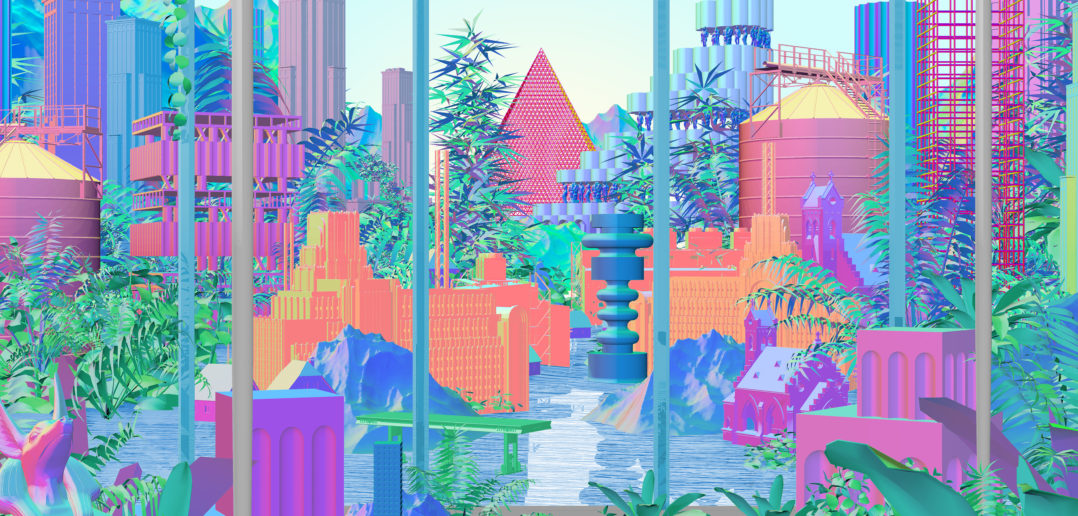

Bereits die Aufmachung ist lustvoll: Der Umschlag zeigt auf der Aussenseite den verwunschenen Dachgarten des Toni-Areals in Zürich. Im Hintergrund erhebt sich das Wohnhochhaus Hardturm Park von Gmür Gschwendtner Architekten. Auf der Innenseite des Umschlags ist das wunderbare, zeitgenössische Basler Stadtbild des Künstlerduos 3rei5ünf6echs zu entdecken. Es folgt die erste Seite. Schillernd, silberglänzend. Eine Einladung zur Selbstreflexion? Das verwendete „Maxi Gloss“-Papier ist visuell anregend, haptisch weniger berauschend.

Weg von der Oberfläche zum Inhalt, der sich in drei Teile gliedert: Auf die Auslegeordnung des Dichte-Begriffs von Herausgeber Andreas Kofler folgt die programmatische Annäherung „Vom Dichtestress zur Dichtelust“ mit unterschiedlichen Beiträgen und Ansätzen. Besonders lesenswert ist das Kapitel von Susanne Frank zur „Stadtdichte“. Sie fragt: „Wie verändert sich die Gestalt der Stadt in Abhängigkeit von der Bebauungsdichte?“ Mit verschiedenen, anschaulichen Beispielen aus Berlin, Zürich oder Wien werden die unterschiedlichen Qualitäten der Dichte anschaulich beschrieben und illustriert. Frank gelingt es aufzuzeigen, „welche Typologien einer Bebauung und Kategorien an Räumen sich in Verbindung mit einer bestimmten Dichte realisieren lassen.“

Es folgt die „Dichteschau“ in Form eines Best Practice-Kataloges mit konkreten Projektbeiträgen. Insgesamt werden 25 schweizerische „Positionen“ zur Dichte kurz und bündig dokumentiert. Die Vielfalt ist bemerkenswert: Von der hippen, innerstädtischen Kalkbreite in Zürich über das hochalpine Gotthard Hospiz wird die LeserIn in die Schaukäserei Gruyère geführt. Mit wenigen Bildern und knappen Projektbeschrieben werden die Spezifika der jeweiligen Position erläutert. Die Eckdaten liefern numerische Werte beispielsweise zur Ausnützungsziffer (AZ). Wobei diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen sind. Bei der Stadterle in Basel wird eine extrem hohe AZ von 5,5 ermittelt, was jedoch nur die Parzelle und nicht den umgebenden Stadtraum beinhaltet. Da wirkt das dicht bebaute Quartier „Mehr als Wohnen“ in Zürich mit seiner AZ = 1,4 wie ein dichtetechnischer Anfänger. Die von Frank im vorangehenden Kapitel erläuterten „Grenzen der Zahlen“ werden schon wenige Seiten später sichtbar.

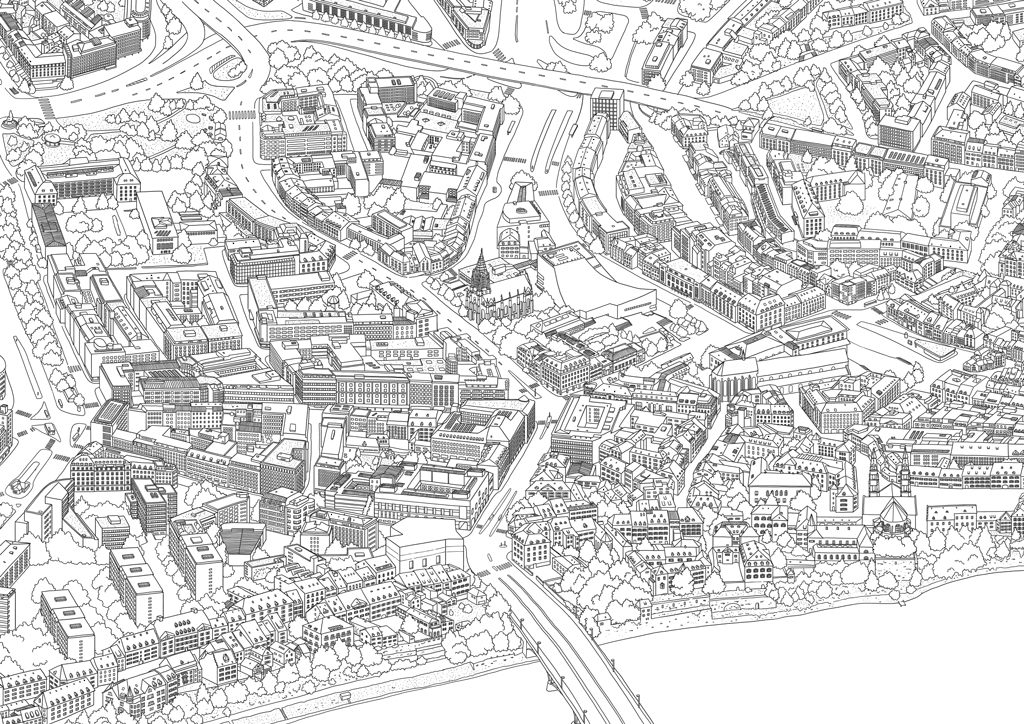

«Basler Dichte» gestern: Ansicht des Barfüsserplatzes mit der Barfüsserkirche, Andreas Geist, 1835 © Historisches Museum Basel / Foto: Peter Portner

Zurück ans Rheinknie: Im letzten Kapitel widmet sich das Buch der „Basler Dichte“. Nach einer sehenswerten historischen Annäherung, bei der Andreas Kofler alte Basler Gemälde auf ihren Dichtegehalt untersucht, wendet man sich dem Verdichtungspotential der Stadt namentlich den grossen Transformationsarealen zu. In Zusammenarbeit mit dem Bau- und Verkehrsdepartement wurden die wichtigsten Arealentwicklungen im Kanton Basel-Stadt dokumentiert. Das bietet den interessierten BaslerInnen zwar wenig Neues, ist in dieser übersichtlichen, kompakten Form dennoch ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der übergeordneten Fragen der Stadtentwicklung. Kritikpunkt: Ins Kapitel hat sich etwas gar viel Marketing-Terminologie eingeschlichen. Da ist von „zukunftsweisenden Bürohochhäusern“, „urbanen Hotspots“, “Vorstoss in neue Höhendimensionen“ oder vom „bahnbrechenden“ Roche Bau 1 die Rede. Kritische Anregungen findet man kaum. Eigenartig ist zudem die komplette Absenz der Arealentwicklung „Wolf“ der SBB, ein bedeutendes, 16 Hektaren grosses Transformationsgebiet im Osten von Basel.

Fazit: Das Buch leistet einen äusserst gelungenen Beitrag zur Dichtedebatte. Es mag nicht in jedem Kapitel dieselbe inhaltliche Konsistenz aufweisen, dennoch liefert „Dichtelust“ einen bunten, thematischen Blumenstrauss. Besonders lesenswert sind die beiden Beiträge „Dichte ≠ Dichte“ von Andreas Kofler und „Stadtdichte – die Grenze der Zahlen“ von Susanne Frank. An inhaltlicher Dichte mangelt es dem Buch keineswegs. Die Frage der Dichte geht uns alle etwas an. Besonders in einer lebendigen direkten Demokratie. Oder wie es Kantonsbaumeister Beat Aeberhard treffend formuliert: „In diesem Sinne ist die Auseinandersetzung über die ‚richtige‘ bauliche Dichte in Zeiten des rasanten Stadtumbaus dringend notwendig.“

Text: Lukas Gruntz / Architektur Basel

S AM Schweizerisches Architekturmuseum

S AM Schweizerisches Architekturmuseum

Andreas Kofler (Hg.)

Dichtelust

Formen des urbanen Zusammenlebens in der Schweiz

November 2018, 256 Seiten, 187 meist farbige Abbildungen,

broschiert, mit Schutzumschlag, 17 x 24 cm

ISBN 978-3-85616-882-7

CHF 34 / EUR 29

Christoph Merian Verlag, Basel