Als Basler Kantonsbaumeister beeinflusste Carl Fingerhuth die Ausprägung des Stadtbildes massgeblich. Er engagierte sich dabei oft für die Durchsetzung unkonventioneller Lösungen. Von der Aufbruchsstimmung der 1980er-Jahre liessen sich Büros wie Diener & Diener oder Herzog & de Meuron anstecken. Mit seinem neu erschienen Buch «Menschen wie Häuser, Häuser wie Städte, Städte wie die Welt» zieht er ein Résümé seines Schaffens. Wir haben mit Carl Fingerhuth über Basel, Architektur und seine Ideen eines Städtebaus «jenseits der Moderne» gesprochen.

Lukas Gruntz: In Ihrem neu erschienenen Buch schreiben Sie: „In der Stadt finde ich Themen, die mein Leben bestimmt haben.” Als Leser fragt man sich, welche “Basler” Themen das Leben von Carl Fingerhuth bestimmt haben?

Carl Fingerhuth: «1978 war ich 42 Jahre alt geworden, 3 mal 14 Jahre: In diesem Rhythmus wurde ich in meinem Leben immer wieder mit neuen Themen konfrontiert. Mit 14 beschloss ich kein «Kind» mehr zu sein. Mit 28 hatte ich mich zum «Stadtexperten» erklärt. Ich gründete ein Büro für Raumplanung und habe am Ende dieser Zeit mit einem Projekt in Nigeria auch etwas über Stadtplanung gelernt. Mit 42 war die Zeit des «Stadtexperten» zu Ende. Man übertrug mir in Basel Verantwortung für eine Stadt und nannte mich «Kantonsbaumeister». Jetzt wurde ich mit anspruchsvolleren Themen konfrontiert.»

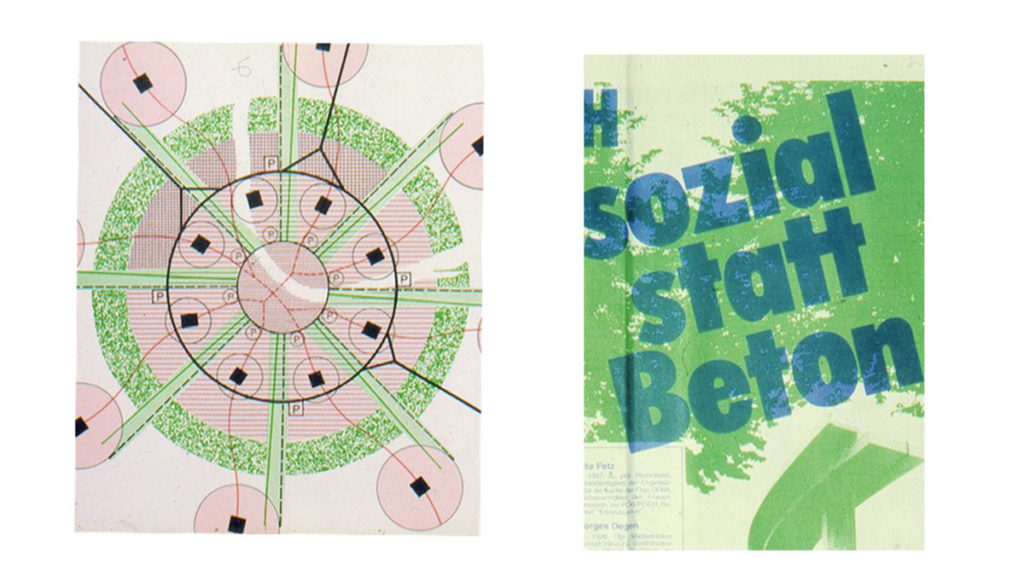

Modern versus konservativ: Generalverkersplan (link) und Abstimmungsplakat (rechts)

Von welchen Themen sprechen Sie?

«Das erste Thema war ein epochaler Widerspruch. Zwei Kulturen stritten sich um gegensätzliche Wahrheiten: die «Modernen» hatten einen Gesamtverkehrsplan gezeichnet und vom Grossen Rat genehmigen lassen: Die Grossbasler Altstadt sollte abgerissen, unter dem Münsterplatz und auf dem Rosshofareal ein Parking gebaut, die Autobahn durch das Gundeldingerquartier geführt werden. Für die «Konservativen» war jeder Abbruch eines historischen Gebäudes ein existentieller Verlust. Ich war aufgefordert die Gräben zuzuschütten und Frieden zu stiften, aber auch eine neue Kultur für den Umgang mit einer zerstrittenen Stadt zu finden. Ich nannte sie respektvolle Kreativität.»

Sonnenstand an der Zimmerwand © Carl Fingerhuth

Kreativ waren Sie auch in Ihren eigenen vier Wänden. In Ihrer ehemaligen Wohnung am Blumenrain haben Sie jeden Morgen beim Aufstehen den Sonnenstand an der Zimmerwand markiert.

«Ich machte aber in Basel auch ganz persönliche neue Erfahrungen: Das Fenster in meinem Schlafzimmer war nach Norden gerichtet, so dass bei Sonnenaufgang an der Zimmerwand sich das Fenster als leuchtendes Quadrat zeigte. Mein Freund Rolf d’Aujourdhui, Kantonsarchäologe, hatte mich auf die spezielle Orientierung des Basler Münsters aufmerksam gemacht: Seine Achse ist auf den Sonnenaufgang am längsten Tag gerichtet. Was vermuten lässt, dass der Ursprung dieser Orientierung keltische Wurzeln hat. Genau rechtwinklig zu dieser Linie verlief eine keltische Strasse, deren Trasse von der Rittergasse bis zur St. Johann Vorstadt noch heute nachvollziehbar ist. Diese Geschichte faszinierte mich und ich wollte ihr nachspüren.»

Wie gingen Sie vor?

«Jeden Morgen um 07:15 markierte ich – bei sonnigem Wetter – die linke obere Ecke des Sonnenfensters. Die Überraschung war, dass sich nicht ein einfaches Hin-und-Zurück abzeichnete, sondern dass die Verbindungslinie zwischen den Markierungen in der Mitte des Jahres eine Kurve zog und so das Bild einer Lemniskate entstand, die liegende Acht als Symbol des ewigen Rhythmus der Welt.»

«Wir erfanden mit der Schonzone eine neue Bauzone. In ihr durfte neu gebaut werden, aber nur im Rahmen der vorhandenen Baustruktur. So gelang es damals, das Gundeldingerquartier vor Trümmern zu verschonen!»

Für mich als jungen Basler Architekten sind Sie eine Figur aus Erzählungen von älteren Kolleginnen und Kollegen. Mir wurde überliefert, dass Sie am Aufstieg Basels zur Architekturstadt massgebend beteiligt waren. Wie haben Sie das angestellt?

«Ich musste eine neue Baukultur finden. Wir begannen mit Wettbewerben für Neubauten in Baulücken der Altstadt und der Sanierung von vierzig Altstadthäusern. Mit René Nertz, dem Präsidenten der Stadtbildkommission, erfanden wir mit der Schonzone eine neue Bauzone. In ihr durfte neu gebaut werden, aber nur im Rahmen der vorhandenen Baustruktur. So gelang es damals, das Gundeldingerquartier vor Trümmern zu verschonen! Ich konnte zeigen, dass Baukultur nicht die Umsetzung eines Dogmas, sondern eine Betreuung der Transformation der Stadt ist. Die Stadt braucht Neues. Sie braucht aber auch Kontinuität, damit die Menschen nicht heimatlos werden.»

Baulücken in der Spalenvorstadt und Hebelstrasse © Carl Fingerhuth

Basel hatte in der Zwischenkriegszeit punkto Architektur und Städtebau schon einmal besondere Strahlkraft mit Persönlichkeiten wie Hans Bernoulli, Hannes Meyer oder Hans Schmidt, die Praxis und Diskurs schweizweit, ja auch international, geprägt haben. Inwiefern haben Sie sich als Kantonsbaumeister auf dieses Basler Erbe bezogen? Oder wollten Sie sich – ganz im Gegenteil – vom Ballast der Moderne befreien?

«C.G. Jung hat uns schon vor vielen Jahrzehnten darauf aufmerksam gemacht, dass wir über vier psychische Potentiale verfügen: Denken, Spüren, Fühlen und Intuition. Die Moderne hat das Denken über die anderen Potentiale gestellt und alle nichtrationale Bewusstheit diskreditiert. Dieser Anspruch ist so zum Ballast geworden, als dabei Fühlen und Intuition aggressiv ausgegrenzt wurden.»

«Jenseits der Moderne» © Carl Fingerhuth

Wie meinen Sie das?

«Wieder aktuell gewordene Begriffe wie Heimat, Sinnlichkeit, Emotionalität oder Nachhaltigkeit weisen auf eine neue Zeit hin. Wenn die berühmtesten Architekten der Schweiz in einem Buch zur Stadt sich darüber beklagen, dass die Schweizer Bäume lieber hätten als Mauern und ihnen vorwerfen, «es mangle ihnen an einer Verstädterung der Seelen» reflektiert das die Exklusivität des Dogmas der Moderne. Es geht nicht darum Rationalität, Ökonomie und Funktionalität in Frage zu stellen, aber sie müssen als Teilaspekte einer umfassenderen Weltsicht verstanden werden. Die Philosophen haben für die neue Zeit den Begriff Postmoderne gefunden. Dieser Begriff wurde in der Welt der Architekten diskreditiert. Ich rede und schreibe deshalb lieber von der Zeit jenseits der Moderne.»

«Es geht nicht darum Rationalität, Ökonomie und Funktionalität in Frage zu stellen, aber sie müssen als Teilaspekte einer umfassenderen Weltsicht verstanden werden.»

In Ihrem Buch beschreiben Sie den Wettbewerb für die Neubebauung des Rosshof-Areals als wichtigen Meilenstein Ihrer Arbeit als Stadtbaumeister. Sie nennen das Resultat ein “Stück Stadt aus der Zeit jenseits der Moderne.” Inwiefern hatten der damals gewählte Prozess des Wettbewerbs und die daraus resultierende Bebauung von Naef, Studer+Studer Vorbildcharakter?

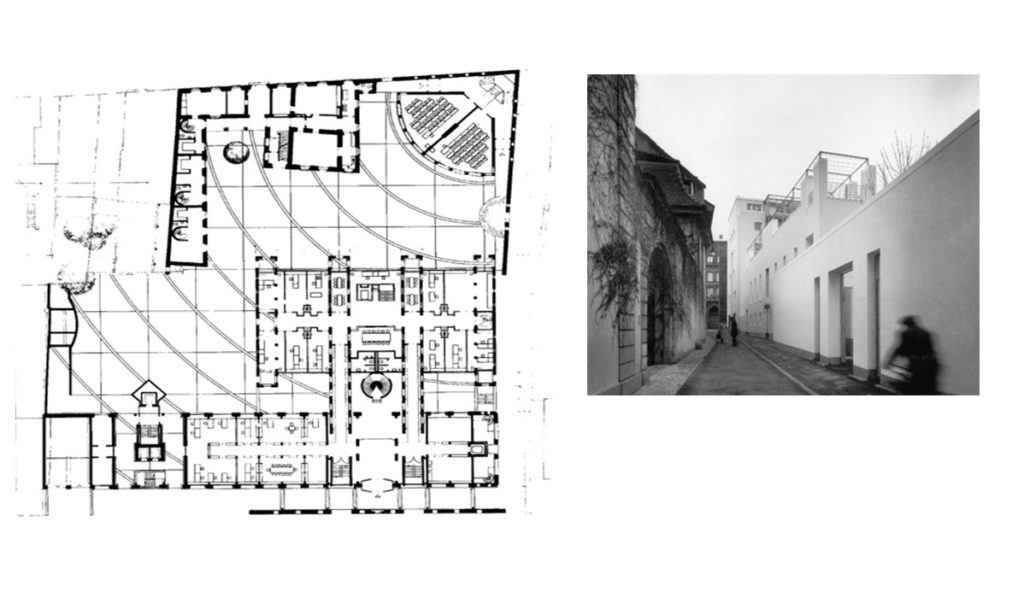

«Zusammen mit Jean-Christoph Ammann, dem Leiter der Kunsthalle Basel und dem Künstler Hannes Vogel, haben wir 1988 ein Buch mit dem Titel «DER ROSSHOF-HOF» publiziert. Im Vorwort schrieb ich: Die Überbauung des Rosshof-Areales war für mich die wichtigste kulturpolitische Aufgabe der letzten Jahre. Es ging darum, auf dem von der Moderne ausgeschlachteten Areal, auf dem Pferdeställe zugunsten von Benzinrössern geschlissen worden waren, eine städtische Wunde zu heilen; die ganz unterschiedlichen städtebaulichen Massstäbe der Umgebung (Nadelberg, Rosshofgasse und Petersgraben) miteinander zu verknüpfen, im Kontext der Altstadt dem Ort eine eigene Identität zu geben und Arbeiten und Wohnen zu verbinden.»

(Zitat aus: Vogel, Hannes, DER ROSSHOF-HOF, Kunsthalle Basel, 1988, S. 7)

Überbauung Rosshof in Basel © Carl Fingerhuth

Wie gelang es, dem Areal eine eigene Identität zu geben?

«Aus dieser Frage leitet sich ein weiteres «Basler» Thema ab: Das Bewusstsein, dass die Betreuung der Transformation der Stadt nicht gelingt, wenn Architektur und Raumplanung nicht mit Städtebau verknüpft wird. Städtebau ist so etwas wie die Grammatik der Stadt. Erst durch die Ordnung der Worte, wird der Sinn verständlich: Ich liebe Dich. Dich liebe ich! Liebe ich Dich? Dich ich Liebe.»

«Architektur, Städtebau und Raumplanung sind nur Werkzeuge, die Neues möglich machen oder Vorhandenes sichern. Damit die Transformation gelingt, muss sie in den Gefühlen der Menschen der Stadt verankert sein.»

Wie wandten Sie die Grammatik der Stadt konkret an?

«Bei der Überbauung des städtischen Grundstücks am Luzernerring haben wir mit Freunden zuerst einmal ein städtebauliches Konzept formuliert: Mit Bezug zur Blockrandbebauung im Westen, den Zeilenbauten im Süden, den Solitären im Osten und des grossen freien Raums im Norden; mit der Definition des öffentlichen Raumes und fünf Baufeldern. Mit fünf verschiedenen Bauherren haben wir dann für jedes Feld einen Architekturwettbewerb organisiert. Das Vorgehen beim Projekt Euroville für den Raum um den Bahnhof SBB war dann auch von dieser Erfahrung bestimmt.»

Überbauung Luzernerring in Basel © Carl Fingerhuth

In Ihrem Buch erfährt man, wie die in den 1980er-Jahren erstellten Neubauten von Diener & Diener im St. Alban-Tal in der Bevölkerung auf grosse Ablehnung stiessen. In einer Zeitung wurden sie zu den hässlichsten Gebäuden der Stadt gewählt. Wie gingen Sie als Verfechter der Baukultur mit dieser unversöhnlichen Haltung der Bevölkerung gegenüber zeitgenössischer Architektur um?

«Ein drittes «Basler» Thema war für mich die Erkenntnis, dass es im Umgang mit der Veränderung der Stadt Kommunikation zwischen den Partnern braucht. Architektur, Städtebau und Raumplanung sind nur Werkzeuge, die Neues möglich machen oder Vorhandenes sichern. Damit die Transformation gelingt, muss sie in den Gefühlen der Menschen der Stadt verankert sein.»

Und was hiess das im Falle des St. Albantals?

«Im St. Albantal haben wir den vorgesehenen Abbruch der Identität des Quartiers durch ein neues städtebauliches Konzept ersetzt. Wesentliche Teile wurden erhalten und in offenen Feldern wurden Neubauten möglich. Roger Diener gewann den Wettbewerb für die Kopfbauten an der Stadtmauer. Mit grossem Respekt für den Kontext entwarf er ein städtebauliches Projekt, das von der Geschichte des Ortes bestimmt war und wählte für die Architektur die Bildsprache der industriellen Moderne, eine Referenz an die industrielle Vergangenheit des Ortes. In diesem Sinne war es für uns nicht fremde «zeitgenössische Architektur», sondern kreative Auseinandersetzung mit dem Ort.»

Wohnhäuser St. Alban Tal von Diener & Diener © Carl Fingerhuth

Wurde diese Haltung von der Bevölkerung verstanden?

«Natürlich konnte sie auch anders gesehen werden, der Fährimann des Ortes war ganz anderer Meinung. Mit der Zeitung, die die Umfrage nach den hässlichsten Bauten durchführte, organisierten wir an mehreren Samstag-Nachmittagen öffentliche Diskussionen an den kritischen Orten. Der öffentliche Diskurs wurde zu einem wichtigen Element der Betreuung der Transformation der Stadt. Das Ergebnis jedes öffentlichen Wettbewerbes wurde am Münsterplatz ausgestellt und in einer Veranstaltung das Ergebnis begründet. Für die Realisierung des Projektes Euroville musste ich fünf Volksabstimmungen gewinnen. Ich habe in 40 Veranstaltungen über vier Jahre immer wieder das Projekt vorgestellt und dadurch keine Volksabstimmung verloren.»

Sie haben für Architekten wie beispielsweise Herzog & de Meuron oder Diener & Diener als Kantonsbaumeister in den 1980er-Jahren einen offensichtlich anregenden, kulturellen Nährboden geschaffen. Wie schätzen Sie das baukulturelle Klima in Basel heute ein?

«Ich habe vor über 25 Jahren den Auftrag für die Betreuung der Transformation der Stadt Basel zurückgegeben. Seither wurde ich nur einmal zu einem Diskurs über die städtebauliche Entwicklung von Basel eingeladen. Man hat mich gefragt, was ich von der vorgesehenen Neugestaltung des Strassenbelags der St. Albanvorstadt halte.»

«Ich habe das Meret Oppenheim-Hochhaus gesehen und über Projekte für viele hohe Häuser gelesen. Es scheint eine neue Baukultur zu geben.»

2012 haben Sie sich im Radio SRF kritisch über Grossprojekte, wie die neuen Messehalle oder den Roche-Turm, geäussert. Seither wurden viele weitere grossmassstäbliche Projekte, wie das Biozentrum oder das Meret Oppenheim-Hochhaus realisiert, ausserdem sind weitere Grossprojekte wie die Nordspitze oder das Nauentor in Planung. Wie blicken Sie auf die aktuelle städtebauliche Entwicklung Basels?

«Ein einziges Mal habe ich versucht ein Gespräch zu initiieren als das Projekt Roche-Turm zur Diskussion stand. Meine Gesprächspartner erklärten mir, dass sie Aufträge von der Firma Roche hätten und deshalb sich nicht exponieren wollten oder dass sie mit der Zonenplanrevision wichtigeres zu tun hätten. Ich habe das Meret Oppenheim-Hochhaus gesehen und über Projekte für viele hohe Häuser gelesen. Es scheint eine neue Baukultur zu geben.»

Interview: Lukas Gruntz / Architektur Basel

Menschen wie Häuser, Häuser wie Städte, Städte wie die Welt

2019 | 192 Seiten | 24 Zeichnungen | 85 Farbabbildungen | 17,0 × 24,0 cm

ISBN: 978-3-0356-1813-6

Bestellen Sie im Buchhandel oder direkt bei

www.birkhauser.com