Während vier Jahren entstanden am Lehrstuhl für Geschichte des Städtebaus der ETH Zürich eine grosse Anzahl stadträumlicher Analysen. Eine Auswahl der Einzelarbeiten sind nun einheitlich umgezeichnet in Buchform erschienen. Die zweibändige Publikation zeigt 68 Fallbeispiele dreizehn europäischer Städte. Erwartungsgemäss finden sich Analysen zu Strassen- und Platzsituationen, aber auch Höfe und Uferpromenaden werden behandelt. Der «Atlas zum Städtebau» portraitiert dabei jeweils einige typologisch beispielhafte Vertreter, darunter auch der Obere Rheinweg in Basel.

Der erste Band widmet sich den Plätzen. Die 31 verschiedenen Stadträume gliedern sich in vier Typen: der zentrale Stadtplatz, der lebendige Quartiersplatz, der ruhige Quartiersplatz und der blockinterne Hof. Der zweite, etwas ausführlichere Band wiederum setzt den Fokus auf Strassen. Der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit geschuldet finden sich hier dieselben Unterkategorien. Sechs zusätzliche Beispiele von Uferpromenaden ergänzen die Auswahl.

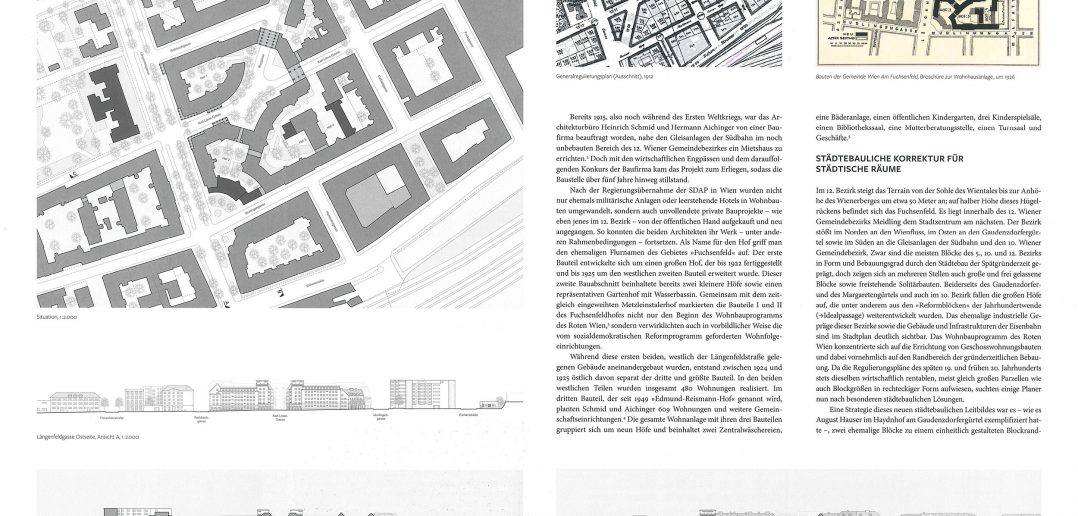

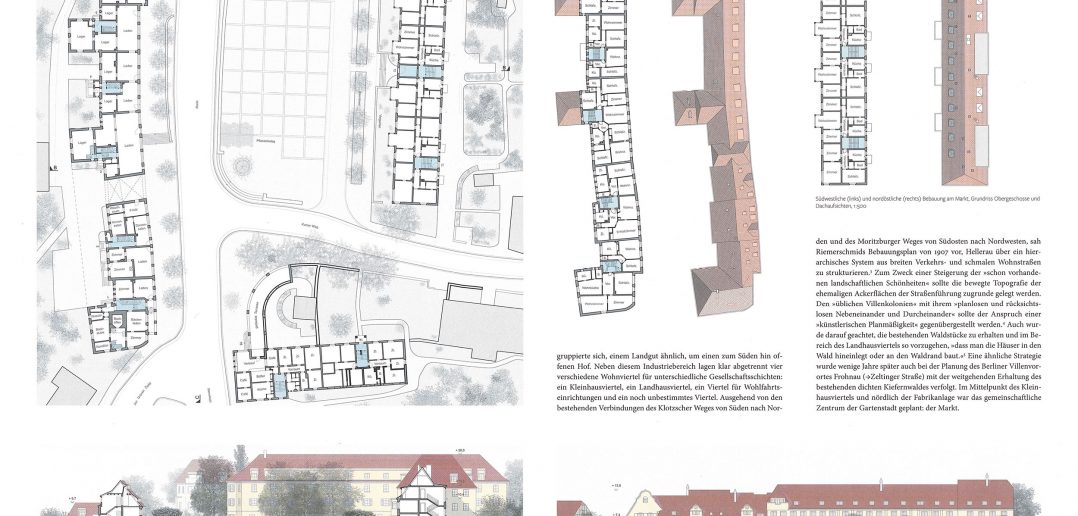

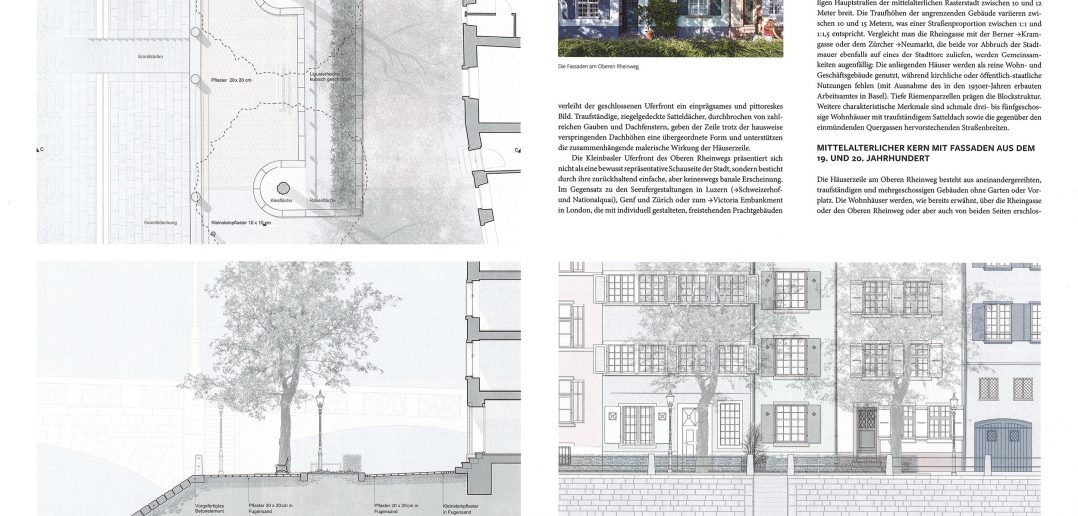

Jede Situation wird in vier verschiedenen Massstabsebenen analysiert. Der Schwarzplan im Massstab 1:10’000 gibt einen Überblick über die grundlegende Stadtstruktur, gefolgt vom Grau- oder Situationsplan 1:2’000 mit Aussagen zu Dimension, Eigentumsverhältnissen, ungefährer Nutzung, Vegetation und Verkehrsführung. Die meisten Vertreter städtebaulicher Literatur verbleiben auf dieser Betrachtungshöhe, der vorliegende Atlas aber schaut genauer hin. Erstmals sehen wir im grossen Stil «hinter die Fassade»; Grundrisse und Schnitte im Massstab 1:500 zeigen das Innenleben angrenzender Gebäude, Erschliessungskonzepte und Typologien. Nochmals genauer im Massstab 1:100 wird die «Möblierung» der Stadt analysiert: Pflästerung, Beleuchtung, Entwässerung oder Pflanzen und Bäume. Die Texte von Sarah Barth, Christopher Metz, Harald R. Stühlinger und Markus Tubbesing folgen dem Detaillierungsgrad der Darstellungen, ebenso die extra für diese Publikation erstellten Fotografien von Maximilian Meisse.

Architektur und Städtebau

Obschon der Atlas sehr systematisch aufgebaut ist, geht es nicht um eine Normierung der Stadt. Durch die einheitliche Darstellung ist ein wertungsfreier Vergleich möglich. Insbesondere die Betrachtungen in 1:500 und 1:100 zeigen die Charakteristika der Stadt. Autor Vittorio Magnano Lampugnani unterstreicht in seinem Einführungstext deren Wichtigkeit. Städtebau bestehe nicht nur aus Strassen und Plätzen, auch wenn diese übergeordnet die massgebenden Dinge seien. Interessant wird es, wenn wir uns fragen, wie die jeweilige Architektur auf die Konstellationen reagiert. Allerdings würden Architekten und Stadtplaner zunehmend getrennte Wege gehen:

«Der Schnitt fiel nicht zufällig mit dem Niedergang sämtlicher Gewissheiten über das zusammen, was eine moderne Stadt sein könnte oder sollte, und dem Beginn der fatalen Trennung zwischen Stadtplanung (die den Ingenieuren aus den verschiedensten Fachgebieten, den Geografen und den Soziologen überlassen wurde) und der Stadtarchitektur (mit der die Architekten überwiegend dilettantisch und unverantwortlich hantierten).»

(Vittorio Magnano Lampugnani)

Der Atlas zum Städtebau zeigt in seiner Herangehensweise auf, wie nahtlos Architektur und Städtebau in allen ihren Unterkategorien ineinander übergehen. Die Betrachtungen beginnen jeweils mit der Stadtgeschichte und enden mit dem Verlegemuster der Pflästerung. Autor Markus Tubbesing sieht in dieser Betrachtungsweise grosse Möglichkeiten. Ziel sei es nicht, eine allumfassende Analyse zu betreiben, die sich nicht mehr vergleichen lässt, sondern eine sinnvoll detaillierte und den lokalen Fragen geschuldete Sichtweise. Interessant wäre vor allen Dingen das Spezifische des Ortes als Reaktion auf die städtebauliche Anlage. Beispielsweise wären die Anforderungen an Wohngrundrisse an zentralen Plätzen total anders als an jene, die an ruhigen Nebenplätzen lägen. Abseits vom Trubel gelegene Hofpassagen seien intim und privat, ganz im Gegenteil beispielsweise Flusspromenaden.

Und genau auf eine solche Situation gehen wir nun kurz ein. Zusammen mit den Wienfluss-Promenaden in Wien, dem Victoria Embankment in London oder dem Schweizerhof- und Nationalquai in Luzern bildet der Obere Rheinweg in Basel das Spezialkapitel zur Uferpromenade. Autorin Sarah Barth geht zuerst auf die Grundordnung von Basel ein, erklärt das Verhältnis von Gross- und Kleinbasel und die städtebaulichen Unterschiede, dass Grossbasel sich historisch eher an Plätzen orientierte, die Kleinbasler Seite hingegen an Strassen. Der Fokus liegt neben dem Oberen Rheinweg selbst auf der Häuserzeile entlang des Rheinwegs und der rückwärtigen Rheingasse. Wir erfahren viel über die historischen Stadtmauern, das Gewerbe am Rhein und deren Einflüsse auf die heutige Grundriss- und Fassadengestaltung der Häuserzeile. Ihr gegenüber gibt es eine Menge Details zu betrachten. Die Lindenbäume der Promenade, die Kandelaber oder die baseltypischen Basiliskenbrunnen. Was die Pläne trotz genauster Darstellung nicht transportieren können, wird durch die treffenden Fotografien abgedeckt.

Referenz- und Nachschlagewerk

In erster Linie möchte der Atlas kein Schulbuch sein, sondern hauptsächlich als umfangreiches Referenz- und Nachschlagewerk dienen. Dennoch, am liebsten wäre es Autor Harald R. Stühlinger, seines Zeichens Professor für Architektur- und Städtebaugeschichte an der FHNW in Basel, wenn die Leserin oder der Leser das Buch nach der Lektüre zur Seite legen würde, um die Stadt selbst und real zu erkunden:

«Denn so sehr wir von der Wirksamkeit unserer Darstellungen und Erläuterungen überzeugt sind, die persönliche Erfahrung von Architektur, Städtebau und Raum ist durch nichts zu ersetzen.»

(Harald R. Stühlinger)

Dem schliessen wir uns natürlich an! Dass die Publikation, wie die Autoren sagen, eine Hilfe zum Entwurf sein soll, möchten wir allerdings nicht so ganz glauben, liefert das Werk doch ausschliesslich Analysen von historisch gewachsenen Stadtsituationen und gibt nur am Rande Antworten auf Fragen aktueller Stadtentwicklung. Die Verschränkung von Stadtgeschichte, Städtebau und Architektur als Analysekonzept macht es denn auch schwierig, auf neuzeitliche Stadträume einzugehen, wenn auch nicht ganz unmöglich und möglicherweise nicht im gewohnten vergleichbaren Umfange. Viel störender ist die Tatsache, dass sich die 68 Beispiele nur auf europäische Städte beschränken. Der direkte Vergleich mit aussereuropäischen Stadtsituationen würde die Publikation aufwerten. Eine verpasste Chance. Das hätten sich auch die Autoren gewünscht, aus Zeitgründen habe man sich aber darauf beschränkt, einfacher verfügbare und zugänglichere Orte in die Endauswahl zu nehmen.

Beurteilen wir nun aber den Inhalt, wäre jede Kritik fehl am Platz. Die einzelnen Analysen sind sehr vollständig und geben ein gutes Bild der jeweiligen Strasse oder des Platzes ab. Die Pläne sind präzise und einheitlich gezeichnet, die Fotografien von hoher Qualität und immer inhaltsbezogen. Der Text und die grafischen Darstellungen gehen inhaltlich abgestimmt einher. Ein lohnenswertes Nachschlagewerk, notabene zu einem fairen Preis.

Text: Simon Heiniger / Architektur Basel

Abbildungen: © Hirmer Verlag GmbH, München

Vittorio Magnano Lampugnani, Harald R. Stühlinger,

Markus Tubbesing

Altas zum Städtebau 2 Bände

Band 1: Plätze, Band 2: Strassen

732 Seiten, 1600 Abbildungen überwiegend in Farbe

Fester Einband

34.4 × 26.1 cm

© Hirmer Verlag GmbH, München

CHF 116.60 / € 98.00 (DE) / € 100.80 (AT)

ISBN: 978-3-7774-2966-3

Erschienen: 2018

Inhaltsübersicht: www.hirmerverlag.de