Der aus mehreren Jahrhunderten stammende gebaute Bestand prägt unsere Umwelt und formt das, was wir als historische Stadt kennen. Nicht nur unter der heutigen Forderung zur Nachhaltigkeit bildet der Bestand einen Kern, dessen Modernisierung und Anpassung an heutige Lebensformen eine im Zunehmen begriffene Aufgabe des Architekten darstellt. Im folgenden Artikel geht Architekt Marco Zünd der Frage der Methoden dieser Anpassung, aber auch den verschiedenen Rahmenbedingungen nach, um dann einige weitergehende Gedanken zum Umgang zu formulieren.

Das Weiterbauen im Bestand – so wie wir es verstehen – sucht den sichtbaren gestalterischen Zusammenhang von Neuem und Bestehendem. Die Geschichte des Bestandes erzählt uns vom Leben vergangener Zeiten und bildet einerseits die Grundlage für das, was wir als bauliche Kultur verstehen und andererseits den täglichen Erfahrungsraum im Umgang mit der Architektur. Die Dinge sind tief in ihrer Zeit verwurzelt und offerieren die Qualität, um heute als Schauplatz des täglichen Lebens zu dienen. Das Narrativ des Bestandes bietet deshalb eine doppeldeutige Sichtweise. Es ermöglicht sowohl das Verständnis vergangener Epochen, als auch den gleichzeitigen Gebrauch im Hier und Jetzt. Der Bestand ist in seiner Natur gleichsam in die Vergangenheit und die Zukunft gerichtet. Ein Weiterbauen müsste demnach in der Lage sein, diese Gleichzeitigkeit aufzunehmen und gleichsam die Möglichkeit bieten, auf der Grundlage des narrativen Neuen, den Zusammenhang zum Bestand zu denken. Dabei spielt die Frage, ob sich Neues nahtlos in den Bestand einfügt oder diesen kontrastieren soll, zunächst eine untergeordnete Rolle. Dies sind eher Fragen des Entwurfes und deren Methoden und dem Gestaltungswillen des Narrativen unterworfen. In unserer Vorgehensweise im Umbau steht das Erkennen der Qualitäten des Bestandes als Kontextvorsprung und somit das Verständnis aller Facetten des Artefaktes an erster Stelle. Erst aus damit verbundenen Erkenntnissen können wir glaubwürdige Szenarien im Umgang entwickeln, aus denen wir die Methode des Entwurfes ableiten. Eine solche Vorgehensweise sucht immer die Adhäsion an die Ge schichte und damit zum narrativen Aspekt der gestellten Aufgabe. Die Frage nach der Form, wie das Neue konkret aussehen soll, wird aus der Vorstellung einer nach dem Umbau intakten und glaubwürdigen Geschichte entwickelt. Sprich, die Massnahmen sind weniger formaler Reflex, sondern eher eine ästhetische Reflexion. Sie beabsichtigen die Weiterführung der narrativen Qualitäten, um das Erlebnis der Gesamtheit zu erlangen. Das neue eingefügte vertikale Fenster thematisiert aufgrund seiner Fremdheit den Durchbruch der Wand und darüber hinaus die Konnotationsverschiebung vom Gefängnis zum Hotel.

© Georg Aerni

Interessanterweise sind und waren Normen oder Gesetze, oder nennen wir sie etwas genereller einfach Spielregeln, immer Teil der Architektur. Sie haben ihren Ursprung im Bedürfnis in den Städten, wo viele Leute auf engem Raum leben, Spielregeln für das Zusammenleben zu definieren: «Das, was du nicht für dich willst, kannst du auch nicht von den anderen verlangen.» So gesehen sind die Ergebnisse, etwa der Zähringer Stadtformung, auch ein Resultat gemeinsamer Abmachungen, um das Zusammenleben zu bewerkstelligen. Zudem sind sie eine ökonomische Erfolgsgeschichte, denn erst wenn die Regeln klar sind und sich die Bewohner sicher fühlen können, ist wirtschaftliche Entwicklung auf Grundlage einer stabilen und verbindlichen Basis denkbar. Ein zweiter Aspekt der Verhaltensregeln im Zusammenleben auf engem Raum bildet, so paradox es klingen mag, der Schutz vor den Nachbarn. Brandwände sind so gesehen aus der Erkenntnis verschiedener Stadtbrände entstanden, sozusagen als Konzession an das Leben in der Stadt.

Inhalte der Architektur sind unter anderem, Menschen vor der Unbill der Natur, aber auch des Nachbarn zu schützen. Wir erkennen an diesen Beispielen die Möglichkeit der Architektur, sei es typologisch, aber auch technisch, auf neue Anforderungen zu reagieren. Als Regeln gedacht, sind diese im Laufe der Zeit zum Teil der Architektur und zum Repertoire des architektonischen Handelns geworden. Nach diesem Blick auf die Möglichkeit der Architektur, den Benutzern von Häusern neue Verhaltensmuster zu etablieren, möchte ich den Fokus auf die Entstehung von neuen Regeln legen. Einerseits kennen wir Gesetze, welche das Zusammenleben und die Rechte und Pflichten der Hausbesitzer regeln. Diese Gesetze werden von den politischen Gremien gesteuert und somit in weiterem Sinne von der Gemeinschaft getra gen. Andererseits gibt es Normen, erlassen vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverband (SIA), die in den Ausführungsbestimmungen zu den Gesetzen als verbindlich erklärt werden. Genau genommen sind diese Normen Empfehlungen, welche nur aufgrund der Verbindlichkeitserklärung der Ausführungsbestimmungen Kraft erhalten. Diese normgebende Instanz ist nicht politisch gesteuert, sondern meistens den ökonomischen Gesetzen des Marktes ausgeliefert.

© Georg Aerni

Es liegt auf der Hand, Erfahrungen des Zusammenlebens der Menschen zur Formung der Gesetze beizuziehen. Das vorhin angeführte Beispiel der Brandwand zwischen zwei Parzellen verdeutlicht anschaulich, wie der Schutz des Einzelnen als Errungenschaft der Gesellschaft zu funktionieren vermag. Aus der Erfahrung – dem Brand ganzer Städte – lässt sich eine Massnahme ableiten – die Erstellung von Brandmauern – die in eine allgemein verpflichtende Regel in Form eines Gesetzes mündet und zum architektonischen Gestaltungsmittel wird. In der Berufspraxis begegnen wir täglich neuen Normen, die wir meist mit Unverständnis zur Kenntnis nehmen. Als Beispiel seien hier zwei angeführt, die Liste liesse sich auch weiter ausdehnen. So wurde in den neuen Brandschutzbestimmungen Holz als Werkstoff in Erschliessungen, die Fluchtwege sind, verboten oder zumindest massiv eingeschränkt. Oder Fenstertüren müssen mit bruchsicherem Glas ausstaffiert werden, auch wenn sich aussen ein Balkon befindet, der den Absturz aus dem Fenster verhindert. Diese Regel gilt auch für tiefer gezogene Brüstungen, deren Höhe unter einem Meter liegt. Im ersten Beispiel werden wir einer über Jahrhunderte entwickelten und gepflegten Gestaltungsfreiheit beraubt und im zweiten Beispiel werden zusätzlich noch höhere Kosten verursacht. Wenn man dies auf die vorangegangene Feststellung bezüglich der Brandwand anwendet, entsteht eine Frage nach der Sinnfälligkeit oder auch der Nützlichkeit in Verbindung mit dem Schutz vor Unbill. Man könnte dies alles mit einem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis zu erklären versuchen, doch oft greift das zu kurz.

Genauso liegt es auf der Hand, dass diese Massnahmen das Bauen verteuern, sprich für die Bauwirtschaft ein künstlich aufgeblasener Markt geschaffen wird. In einer auf Wachstum basierten Wirtschaft macht dies Sinn, zumindest für die jeweilige Sparte. Ein nachweisbarer Fall für diese These ist die Einführung eines Gesetzes, das deutschlandweit die Installation von Brandmeldern in allen Räumen vorschreibt, aufgrund einer geschickt durch den Herstellerverband eingefädelten, politisch abgesicherten Kampagne. Dabei die Sicherheit der Bewohner als Argument in den Vordergrund zu schieben, erscheint in diesem Zusammenhang als scheinheilig – es geht um Wirtschaft! Wir sehen, das Bauen wird teurer, weil es einen Markt gibt, der das will und so seine Umsätze und sein Wachstum garantiert. Für die Verschärfung und die Zunahme von Normen wird als Grund ein scheinbar existierendes Sicherheitsbedürfnis vorgebracht, welches aber in keiner Weise explizit formuliert wird. Weitere Nutzniesser dieser Tendenz sind die Versicherungen, die ihre Risiken mindern oder aufgrund der Massnahmen in der Lage sind, diese auf die Benutzer abzuwälzen. Ein Beispiel dafür sind die Gebäudeversicherer, die in den meisten Kantonen verpflichtend alle Häuser versichern, die Brandschutznormen schreiben und die Brandschutzplaner ausbilden, welche ihrerseits die Normen durchsetzen. Je nach Brandklasse ist es den Architekten nicht mehr erlaubt, dies selbst zu tun. Es braucht Brandschutzplaner, die die höchsten Stundenansätze in der Branche auf ihre Rechnung schreiben. Die Brandschutzplaner wiederum werden – für gutes Geld – in Kursen der Gebäudeversicherungen ausgebildet und zertifiziert. Wir sehen an diesen Beispielen, dass sich der Einfluss der Regeln und Normen auf die Architektur nachhaltig geändert hat. Vielleicht ist auch dies ein Grund, weshalb sie nicht richtig zum Repertoire der Architektur zu werden vermögen, wie dies in anderen Fällen Usus war.

Heute ist das Gegenteil der Fall; aufgrund von neuen Normen wird die Architektur ihres Repertoires beraubt und der architektonische Wortschatz schrumpft auf wenige Wörter. Für das Bauen im Bestand, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, kann dies fatale Folgen haben. Wenn man es auf die vorgeschlagene, narrative Vorgehensweise bezieht, wäre das, wie wenn man eine Fortsetzung von Buddenbrooks schreiben möchte, mit einem Wortschatz von ungefähr 500 Wörtern. Wie ich ausgeführt habe, waren Regeln und Normen schon immer Teil der Architektur, seien dies ganz handfest Regularien und Einschränkungen der persönlichen Freiheit auf der eigenen Parzelle in Form von Schutz vor dem Nachbar oder vor der Umwelt. Natürlich kennt auch das Handwerk Einschränkungen in Form von Regeln der Baukunst oder der Tradition. Aber es waren andere Regeln als jene, die heute gelten. Die neuen Regeln sollen umgesetzt werden, sei dies etwa im Wärmeschutz oder der Erdbebensicherheit, um nur zwei zu benennen. Da prallen Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten und nur unter einer wirtschaftlichen Betrachtung Sinn ergeben, da sie Aufträge generieren. Im schlimmen Fall – in der Hand eines*r ungeübten oder ungeschickten Architekt*in – kann dies zerstörend auf die Substanz wirken. Es müsste Aufgabe des*r Architekt* in sein, die neuen Forderungen gewinnbringend für die Substanz einzusetzen mit dem Ziel, bestehende Werte zu sichern und neue Werte hinzuzufügen. Interessanterweise gelingt das ganz gut, je jünger die Bausubstanz ist. Einerseits weil der Umgang mit Häusern jüngeren Datums unverkrampfter stattfinden kann, anderseits weil sie einer heutigen Normierung näher sind.

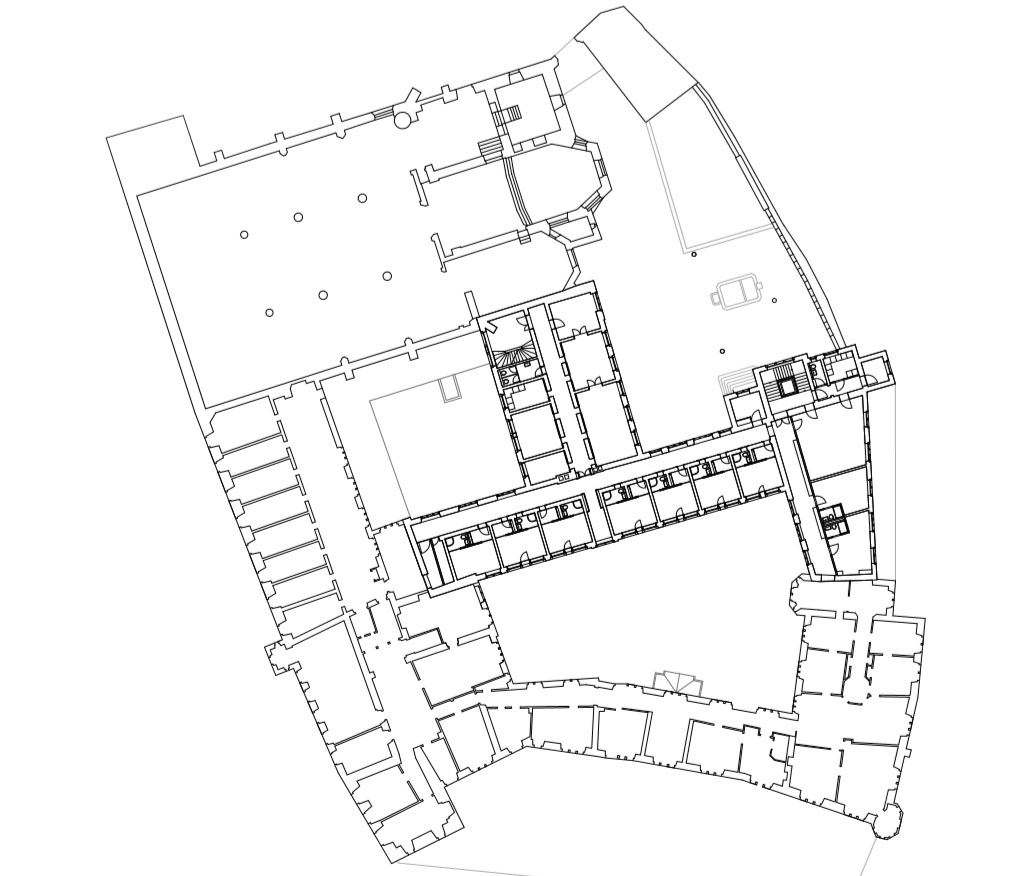

Hotel au Violon: Aus zwei Zellen wird ein Zimmer © Buol & Zünd Architekten BSA

In der nahen Vergangenheit wurden auch bewegliche, historische Artefakte unter Schutz gestellt. In Deutschland gibt es dazu den Begriff des technischen Denkmals. Ein Beispiel dazu ist die Ju 52, ein Flugzeug aus den dreissiger Jahren, welches die gleichen Schutzkriterien und damit die Unterstützung geniesst, die bisher nur Häusern vorbehalten waren. Ähnliche Beispiele gelten für Automobile oder Dampflokomotiven. Dort kommt interessanterweise niemand auf die Idee, diese mobilen Objekte den heutigen Normen oder Gesetze anzupassen. Liegt es daran, dass dort ein vernachlässigbarer Markt besteht? Oder daran, dass es den Benutzer*innen überlassen wird, das Risiko zu tragen, mit einem historischen Flugzeug zu fliegen oder einen Bugatti zu fahren? Häuser sind oft Mietobjekte, die gegen Entgelt anderen Personen zur Nutzung überlassen werden, die deshalb ein Recht auf zeitgemässe Nutzeransprüche daraus ableiten. Es ist selbstverständlich nicht so, dass bei historischen Fahrzeugen ein rechtsfreier Raum besteht, sondern es wird in der Regel behördlich verlangt, die damaligen Normen und Regeln weiter bestehen zu lassen. Liegt nicht in diesem Gedanken ein Ansatz für den Umgang mit dem Bestand? Könnte nicht gefordert werden, die Gebäude so weit zu ertüchtigen, bis sie den damaligen Normen standhalten? Alle darüberhinausgehenden Massnahmen wären dann im Ermessen der Besitzer anzusiedeln, denn natürlich gibt es in der Ju 52 ein Funkgerät und zeitgemässe Navigationsinstrumente. Heute ist die angemessene Verhandlung bezüglich zeitgemässer Anpassungen nur mit Hilfe der Denkmalpflege zu realisieren und nur bei geschützten Denkmälern. Die weit grössere Masse durchschnittlicher aber nach wie vor guter und brauchbarer Bausubstanz leidet unter den heutigen Vorschriften und wird auch durch die Umbauten nicht gestärkt, sondern oft geschwächt. Ein Beispiel dafür ist die Forderung nach hohen Dämmungsgraden bei neuen Teilen, die zugefügt oder ersetzt werden. Dies führt zu hohen Dämmstärken, die etwa eine Lukarne dermassen entstellen und den Charakter des Bestandes massgebend stören. Weitergehend lohnt sich eine Betrachtung der bauphysikalischen Ansprüche bezüglich der Feuchte. Was früher als dampfoffene, durchlüftete Konstruktion gedacht war, wird zum dampfdichten Bauteil mit Plastikfolie auf der Innenseite die mit einer unsäglichen Klebemasse aus der Pistole auf das historische Mauerwerk geklebt wird. Dass dies schmerzhaft ist, lässt sich nachvollziehen. Zudem wird auch der Dampfdruck im Inneren des Gebäudes auf die alten, noch bestehenden Bauteile verschoben, was zu Schäden führt, wo noch nie welche waren. Dass neue Häuser nach neuen Normen gebaut werden, wäre grundsätzlich nicht zu hinterfragen, oder zumindest wäre es Anlass für eine weitere Betrachtung. Aber weshalb kann man für alte Häuser nicht dem Wesen dieser Gebäude entsprechende Massnahmen anwenden? Könnte nicht eine flexible Normierung mit diesem Grundsatz gefunden werden?

In den Brandschutznormen gibt es den interessanten Paragraphen 2 zu diesem Thema. Dort wird der Geltungsbereich der heutigen Norm auf neu zu erstellende Häuser beschränkt. Die geltende Norm ist auf Umbau nur anzuwenden, wenn eine Nutzungsänderung ansteht oder eine erhöhte Gefährdung besteht und dann auch nur «verhältnismässig». Interessanterweise wird dieser Paragraph von der Feuerpolizei nur unter massivem Druck akzeptiert, da er argumentativen Raum öffnet. Ich halte den Ansatz dieser Regelung aber für richtig. Man könnte noch den Zusatz «der damaligen Normen und den damaligen Regeln der Baukunst entsprechend» zufügen. Damit wäre einiges getan, um unsere noch vorhandene baulich Substanz «artgerecht» zu behandeln, dies auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Über die Einflüsse auf die Qualität der Architektur, sei dies im Umbau oder Neubau, haben wir im Rahmen dieses Artikels noch gar nicht gesprochen. Sicher ist, eine plafonierende Normierung fördert sicherlich nicht die architektonische Vielfalt und Qualität, was eine Zugfahrt durch die Schweiz veranschaulicht. Denn dort besteht eine «Normierung» hin zur unverfänglichen Belanglosigkeit. Aber vielleicht ist es dort wie bei den Vögeln – immer weniger Singvögel, dafür mehr Tauben.

Text: Marco Zünd, Architekt, Basel

baukult – Freiwillige Basler Denkmalpflege

Dieser Text erschein in der Publikation «Baudenkmäler umnutzen» von baukult – Freiwillige Basler Denkmalpflege. Historische Gebäude gehören zum festen Bestandteil unserer Schweizer Städte und sie geben diesen ihre einmalige Identität. Auf 126 Seiten wird der Frage der Umnutzung von historischen Bauten dank lesenswerten Beiträgen von Dorothee Huber, Barbara Buser und Marco Zünd nachgegangen.

weitere Infos hier > www.baukult.ch