Wie vorletzte Woche publik wurde, hat die Roche auf dem sogenannten «Südareal» zwischen Grenzacherstrasse und Rheinpromenade Grosses vor. Eine durchlässige Bebauung mit einzelnen Punktbauten in Form von Hochhäusern und einem Empfangspavillon soll die bestehende Bebauung ersetzen. Aus aktuellen Anlass publizieren wir den nachfolgenden Text von Alois Diethelm über die städtebauliche und architektonische Entwicklung des Firmenareals.

Axonometrie Bürohochhaus, Roche Bau 52

1957–1960 © Roland Rohn

Roland Rohn wurde wiederholt – und wird es noch heute – auf die Figur des Salvisberg-Epigonen und des Machers reduziert. Diese Einschätzung ist nicht unbegründet, schliesst aber gänzlich den Wert einer Architektur aus, die nicht auf das (avantgardistische) Einzelobjekt ausgerichtet ist, sondern, wie bei der Firma Hoffmann-La Roche in Basel, das langfristige Ziel einer Gesamtanlage verfolgt. Einer Architektur auch, die nicht alle fünf bis zehn Jahre nach einer Neuerfindung ihrer selbst trachtet, sondern die sich während drei Jahrzehnten nur gemächlich, aber durchaus im Einklang mit den technischen Entwicklungen erneuert hat.

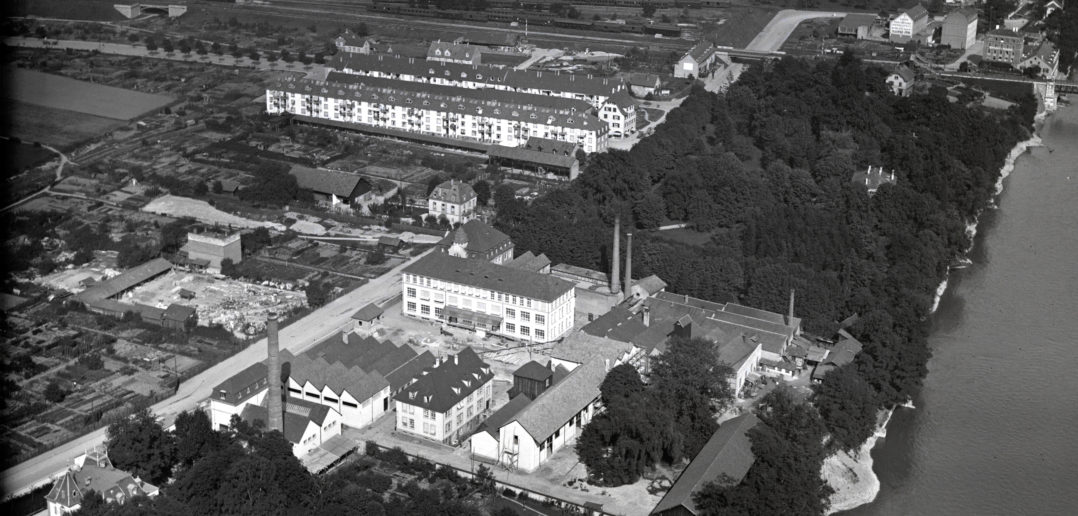

Roche Areal aus der Luft im Jahre 1965 © Swissair Photo AG, Basel

Ordnung versus Patchwork

Wenige Jahre vor seinem Tod legte Otto Rudolf Salvisberg (1882-1940) mit seinen Bauten und Projekten für das Basler Pharma-unternehmen Hoffmann-La Roche den Grundstein für ein bauliches Unternehmen, das bis Mitte der siebziger Jahre – unter dem bislang stark unterschätzten Einfluss von Roland Rohn (1905-1971) – ein Werkgelände von ausserordentlicher Homogenität und Dichte entstehen liess. Es steht damit im Gegensatz zu einer um 1960 aufgekommenen Tendenz, mit der Schaffung neuer Produktionsstätten im Umland die Bebauungsziffer des mittlerweile innerhalb der städtischen Uberbauung liegenden Hauptsitzes zu senken (vgl. z. B. Ciba-Geigy), Salvisbergs Bebauungsplan, der die Aufreihung von senkrecht zur Strasse stehenden Einzelbauten und einen die angrenzenden Wohnhäuser schützenden Grüngürtel vorsah, wurde richtungsweisend, umfasste aber lediglich das damals erst halb so grosse Areal nördlich der Grenzacherstrasse. Das am Rhein gelegene Südareal, das zur Hauptsache schon bebaut war, blieb hingegen bis zu Beginn der fünfziger Jahre ohne Richtplan. Die dann angestellten Überlegungen zur baulichen Entwicklung dieses Gebietes reflektieren eindrücklich das rasante Wachstum des Unternehmens zu jener Zeit.

Roche Südareal © Architektur Basel

Innerhalb von nur einem Jahr wich die Vorstellung von «möglichst niedrigen und massstäblich feinen, aufgelockerten Baukörpern am Rheinufer» der Idee einer dicht überbauten, fünfgeschossigen Rheinfront. Die Keller der einzelnen Bauten wuchsen alsbald zu einem dreigeschossigen Raumgeflecht an, das sich mit Energiekanälen, unterirdischen Transportstrassen, Garagen sowie Archiv- und Technikräumen als labyrinthische Gegenwelt zur oberirdischen Ordnung ausnimmt, geschichtlichen Ablagerungen ähnlich, liefern die Untergeschosse mit Fragmenten abgebrochener Bauten und unterschiedlichen Geometrien nunmehr Aufschlüsse zum Entstehungsprozess, den das oberirdische Bebauungsmuster verbirgt. Die offensichtliche Vorrangstellung einer regulierenden Matrix legt die Interpretation nahe, wonach Rohn, trotz physischer Trennung durch die Grenzacherstrasse, stets die Zusammengehörigkeit der beiden Areale sichtbar zu machen suchte. Die angewandten Mittel reichen von der volumetrischen Angleichung der Baukörper bis zum wiederkehrenden Motiv der Rheinfront an der Wettsteinallee und führen weiter zum plastischen Spiel von Flach- und Hochbauten beidseits der Grenzacherstrasse.

Rheinfassade der Roche anfangs 1980 © Bärtschi, Hans-Peter

Das Firmengelände kennt demnach zwei Öffentlichkeiten, die sich städtebaulich in unterschiedlichen Konzeptionen niederschlagen. Auf der einen Seite stehen die äusseren Ränder, die mit einer festungsähnlichen Geschlossenheit und einprägsamen Silhouetten (Rheinfront und Wettsteinallee) das Gesicht zur Stadt definieren, während die inneren Ränder durchlässig und auf das «Erfahren» des Strassenraumes hin angelegt sind. Die zum Teil diagonal über die Grenzacherstrasse reichenden räumlichen Beziehungen finden sich schon in Salvisbergs Vorschlag für das Nordareal, wo ein siebengeschossiges Forschungsinstitut mit dem zuvor erstellten Bau 27 in gleicher Weise einen Dialog eingegangen wäre, wie es schliesslich der Bau 41 mit dem Hochhaus tat. In Dimension und Ausrichtung vergleichbar, dürfte das Forschungsinstitut ohnehin nicht ohne Einfluss auf den Bau 41 geblieben sein. Das Lagergebäude, das zwischen 1947 und 1971 in drei Etappen erstellt wurde, markiert auf der Ostseite gleichermassen die Arealgrenze. wie es das Institut auf der Westseite getan hätte.

Roche Südareal © Architektur Basel

Das Prinzip der Einheit

Die Planung des besagten Instituts war geprägt von der Standortfrage. Mit Blick auf den nahenden Kriegsausbruch zog die Geschäftsleitung als Alternative zu Basel erst das englische Welwyn und später Nutley (USA) in Betracht von wo aus der damalige Generaldirektor Dr. Emil Barell während des Zweiten Weltkrieges das Unternehmen schliesslich leitete. Nach Ausbruch des Krieges in Europa wurde deshalb das Forschungsinstitut, für das ein bewilligtes Projekt und Ausführungspläne vorlagen, auf die Verhältnisse von Nutley angepasst. Zu diesem Zweck reiste Roland Rohn, der nach dem Tode Salvisbergs (1940) dessen Büro übernehmen konnte, im Frühsommer 1941 für mehrere Monate in die USA. Mit dem Angriff auf Pearl Harbor zerschlug sich jedoch erneut die Hoffnung auf eine Realisierung des Projektes. Zur Ausführung gelangte letztlich eine kleiner bemessene Alternativlösung für Basel. Bau 15, ein Laborgebäude auf dem Südareal, das erst wenige Jahre zuvor, 1928, durch die Firma Preiswerk & Co. geplant und erbaut worden war, wurde umgebaut und erweitert. Salvisberge der erste Projektskizzen parallel zum Forschungsinstitut entwickelt hatte, schlug die gleiche Strategie wie beim Maschinen-Laboratorium der ETH Zürich vor, wo Dach und Fassade des Altbaus dem Ausdruck der Erweiterung angepasst, oder um mit den Worten Claude Lichtensteins zu sprechen, wo alt und neu «amalgamiert» worden waren. Die weiteren Beispiele werden zeigen, dass sich Roland Rohn, der für den Bau 15 zwischen 1944 und 1947 die Baueingabe- und die Ausführungspläne erstellt hatte, das Prinzip der Einheit – was umgekehrt auch die –, auf eine Art verinnerlichte, die bis Fortführung des Vorhandenen bedeuten kann heute die bereits erwähnte Homogenität des Areals und die Qualität seines Schaffens ausmacht.

Arealentwicklung 1947 bis 2000 © Alois Diethelm

Der Umbau von Bau 15 zeichnet sich in erster Linie durch den Einbau einer zentralen Treppe mit übergrossem, ovalem Auge aus. Auf Repräsentation bedacht, dien- te das Treppenhaus, das unter dem Dach in einem Oberlicht endet, den Forschern auch als Ort der Begegnung und des Erfahrungsaustausches. Mit Ausnahme des 3. Obergeschosses, wo sich hinter einem Band hochformatiger Fenster der Lesesaal der Hauptbibliothek befand, nehmen die anderen Geschosse dreiseitig Labor- und Büroräume auf. Stichgänge beidseits der Treppe erschliessen die Erweiterung, in deren Zentrum ein Lichthof steht. Dieser versorgt alle Korridore und die Magazin- räume im Erdgeschoss mit Tageslicht, In der Erweiterung B (1956-1959) nehmen dann Nebenräume den Platz eines weiteren Lichthofes ein, was wohl die Endlichkeit der Baulandreserve reflektiert, Bestehen die Fassaden des Umbaus und der Erweiterungen A und B auf der Seite Grenzacherstrasse noch aus gestrichenem Sichtbe- ton und grossformatigen Fenstern, welche die Trag- und Raumstruktur abbilden, so schliesst die Erweiterung C (1959-1962) in gestocktem Beton und mit einer Raster- fassade an das Hochhaus (Bau 52) an. Durch formale und materielle Bezüge wie Fluchtbalkone und gestockter Beton vermittelt die Erweiterung C zwischen Hoch- und Flachbau, Die einfache Erschliessung mit mittigem Korridor und beidseitiger An- ordnung von Labor- und Büroräumen reduziert die Gebäudetiefe und verstärkt dadurch und durch den Wegfall des vierten Obergeschosses den Eindruck eines Zwischenglieds.

An einem regnerischen Tag an Grenzacherstrasse im Jahre 1983 © Comet Photo AG

Strategie(n) der Erweiterung

Das explizite Sichtbarmachen von Ausbaustufen ist die Ausnahme, denn alle anderen Bauten, die in Etappen erstellt oder erweitert wurden – und das sind die meisten verwischen solche Grenzen. Ein Blick gerade auf diesen Aspekt von Rohns Schaffen erweckt den Eindruck, als sei die Option auf Erweiterung ein immanenter Teil seiner Entwurfsarbeit. Dabei kann unterschieden werden zwischen bereits im Planungsprozess vorgesehenen Erweiterungen und solchen, die später hinzukamen. Die vorgesehenen Erweiterungen nehmen entweder einen mutmasslichen Geschäftsgang vorweg, oder berücksichtigen vorhandene Bauten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen werden könnem Die unvorhergesehenen Erweiterungen reflektieren selbstredend eine unerwartete Entwicklung und sind deshalb interessant, weil sie eine Konfrontation sowohl mit eigenen Bauten als auch mit denen anderer Architekten be- deuten können. Praktisch allen Erweiterungen gemeinsam – und heute kaum mehr denkbar – ist die Fortführung des bestehenden architektonischen Ausdrucks.

Konstruktion Betriebsgebäude, Roche Bau 27

1936/37, Otto Rudolf Salvisberg; ab 1951 Erweiterung

durch Roland Rohn © Alois Diethelm

1955 erweiterte Rohn das von Salvisberg rund 20 Jahre zuvor erstellte Verwaltungsgebäude Bau 21 um vier Achsen. Aufgrund der exakten Nachbildung der Fas- sade in Material und Form. gepaart mit einem verhältnismässig kleinen Bauvolumen. ist der Anbau heute nicht mehr zu erkennen. Im Rahmen von Bebauungs- studien nahm die Erweiterung von Bau 21 zuweilen aber auch Ausmasse an, die von einem neuen Gebäudeflügel in alter, das heisst vorhandener Manier bis hin zur Verlegung des Direktionseinganges mitsamt der Salvisbergschen Eichentreppe führten. Vielleicht greift die Vermutung, wonach zu jener Zeit der Wiederaufbau kriegszerstörter Städte die Frage nach Authentizität und Autorschaft generell in den Hintergrund gedrängt haben dürfte, etwas zu weit, so wie überhaupt eine Betrachtung unter denkmalpflegerischen Kriterien als verfehlt erscheinen mag. Der umfassende Schutz von Bauten aus besagtem Zeitraum ist erst seit Anfang der achtziger Jahre Gegenstand der Denkmalpflege.

Umgekehrt bedarf es aber heute keiner 40 oder 50 Jahre mehr, ehe eine Epoche als schützenswert gilt, was gleichermassen der Erfahrung des Verlustes wie auch schnell wechselnder Strömungen zuzuschreiben ist. Vor diesem Hintergrund und mit dem (zu Recht oder unrecht) weit verbreiteten Verständnis vom einmal fertiggestellten Gebäude, das in sich abgeschlossen, je nach Rezeption und Bedeutung des Architekten, den Status eines unantastbaren Kunstwerkes erlangt, ist eine umfangreiche und stilistisch vom Vorhandenen nicht zu unterscheidende Erweiterung unhaltbar. Zu einem anderen Schluss mag gelangen, wer den veränderten oder den in Veränderung begriffenen Kontext und die dort bislang entstandenen Architekturen in die Betrachtung miteinbezieht. Wie man weiss, verweigern sich gerade auch Salvisbergs Bauten häufig einer im Sinne der Geschichtsschreibung chronologischen Entwicklung. Sie reflektieren vielmehr die städtebauliche Stellung, die Bauaufgabe und die damit verbundenen Grade von Repräsentation. Der Rückgriff auf historische Architekturen kann deshalb das Einzelobjekt ebenso hervorheben wie er mit Blick auf den Kontext ein Ensemble zu stärken vermag.

Roche Areal aus der Luft im Jahre 1977 © Swissair Photo AG, Basel

Die unterdrückte Autorschaft

Natürlich findet sich in Salvisbergs Werk die Angleichung an vorhandene Bauten selten; viel öfter wurde das Alte dem Neuen angeglichen, so das Maschinenlaboratorium der ETH Zürich, der Bau 15 von Hoffmann-La Roche in Basel oder das Geschäftshaus Dierig in Berlin. Eine Skizze aus den späten dreissiger Jahren zeigt dennoch, wie Salvisberg in Nutley die Duplikation eines bestehenden Art-Déco-Gebäudes vorsah. Der Wert des Originals wäre damit zwar geschwächt worden (Aspekt des Unikates), doch hätte diese Massnahme die Stellung innerhalb der künftigen Bebauung – als Auftakt und Zugang zum Areal – auch gefestigt. Bei der Erweiterung des ETH-Hauptgebäudes (1915-1925) praktizierte auch Gustav Gull im grossen Stil ein «spurloses» Eingreifen, Gull führte den Neurenaissance-Stil Gottfried Sempers fort und verzichtete – ganz der Tradition des 19. Jahrhunderts verpflichtet – auf eine persönliche Handschrift. Gulls Interventionen (Kuppel, Halle und Flügelbauten) sind wesentlich und haben den Charakter des Hauses verändert; trotzdem erscheint das Gebäude wie aus einem Guss. Bedenkt man, dass Rohn bei Gull studierte und nach dem Diplom dessen Assistent war (1928/29), mag es wenig erstaunen, dass auch Rohn wiederholt die Fort- führung des bestehenden Ausdrucks suchte, Trotzdem bleibt im Zusammenhang mit dem Verwaltungsgebäude die Frage offen, ob für das vorgeschlagene Verfahren orts- oder objektbezogene Kriterien zu Grunde lagen; mit anderen Worten: hatte Rohn die Absicht, den Park mit einer einheitlichen. identitätsstiftenden Kulisse zu fassen oder neigte er aufgrund der gleich gebliebenen Bauaufgabe (Typ) zum unveränderten Ausdruck? Der Aspekt der Bauaufgabe ist deshalb relevant, weil sich auf dem Areal in Basel bis dato die Neubauten in zwei Kategorien aufteilen liessen: a) Forschung, Produktion und anverwandte Bereiche in weiss gestrichenem Sichtbeton mit blauen Fenstern, und b) Verwaltung und Direktion mit Kalksteinbekleidung und Bronzefenstern.

Bau 52 von Roland Rohn © Architektur Basel

Mit dem Bau des Hochhauses (Bau 52) erweiterte Rohn die Palette schliesslich um gestockten Beton, Aluminium und farbiges Glas. Gerade in der Anwendung von ungestrichenem Beton zeigt sich, dass Rohn die Materialbindung an eine spezifische Bauaufgabe aufweichte und diese Ausführung ebenso in Kombination mit gestrichenem Beton (Laborbauten entlang der Wettsteinallee), wie in Verbindung mit blauen Fenstern (Personalhaus Bau 67) einsetzte. Mit der Streuung von rohem Beton über das ganze Areal wird das zunächst ungewöhnliche und ortsfremde Material auf die Ebene des Alltäglichen und Vertrauten transferiert. Überhaupt spannen sich die einzelnen Materialien und Texturen wie Netze über das Werksgelände, als wollte Rohn jegliche, nur über die Oberfläche erzeugte Solitärwirkung vermeiden und damit die Zusammengehörigkeit aller Bauten hervorheben. Kriterien für das Überwiegen eines bestimmten Materials am einzelnen Gebäude liefert der vorgefundene Kontext: deutlich zu erkennen am Bau 71, der drei unterschiedliche Fassaden aufweist, Die Besonderheit dieses Gebäudes liegt darin, dass es ebenso ein Glied der als «Rheinfront» bezeichneten Kammfigur ist, wie es auf der anderen Seite mit dem Verwaltungsgebäude als Gegenüber den parkähnlichen Garten begrenzt und einen flachen Ausläufer des Hochhauses darstellt. Chamäleon und Polyp in einem, verflechtet sich der Bau 71 räumlich, strukturell und betrieblich auf vielschichtige Weise mit seinem Umfeld.

Eingangsportal zu Bau 52 von Roland Rohn © Architektur Basel

Wenn nun Rohn zuvor den Bau 71 als Fortsetzung von Bau 21 sehen wollte, dann wohl deshalb, weil er um die Schwierigkeit wusste, das Zusammentreffen von Forschung und Direktion, respektive von profanem Industrie- und repräsentativem Verwaltungsbau, im gleichen Gebäude zu bewältigen. Die Pläne vom April 1958 zeigen, dass die Erweiterung von Bau 21 das Zusammentreffen dieser beiden Welten auf einen rückwärtigen Zwischenraum gelegt hätte und der Garten von einer einheitlichen Kulisse gefasst worden wäre.

Roche Südareal © Architektur Basel

Der Wert des Gewöhnlichen

Es mag sein, dass Roland Rohn Architektur eher als Dienstleistung denn als eine der Kunst verwandte Disziplin verstand; bei Roche aber hat dieser Pragmatismus ein Industrieareal ermöglicht das mit dem kontrollierten Nebeneinander von gewöhnlichen und anspruchsvollen Bauten sowie unterschiedlich beschaffenen Aussenräumen im besten Sinne städtische Qualitäten aufweist. Das Wesen des Areals konstituiert sich nicht aus herausragenden Einzelbauten, sondern aus dem Zusammenwirken von Gebäuden, die einer Architektur des «zweiten Blicks» zuzuschreiben sind, In den Grundzügen stellt das Werkgelände noch heute eine dichte, über beide Arealteile reichende Gesamtfigur dar. Den Blick auf künftige Veränderungen gerichtet, stellt sich die Frage, ob das vereinende Moment städtebaulicher oder morphologischer Natur ist, Reicht es zur Wahrung des Zusammenhaltes aus. einzelne Bauten oder Abschnitte allein unter Beibehalt ihrer volumetrischen Erscheinung zu ersetzen, oder bedarf es der verbindenden Kraft einer ähnlichen Oberfläche? Oder gelingt es, im Sinne des erwähnten Netzes neuer Materialien, eine (einheitliche) Sprache für das erste Quartal des 21, Jahrhunderts zu etablieren? Voraussetzung dafür ist ein langer Atem und das Bekenntnis von Bauherrschaft und Architekten, nicht mit jedem Bau- vorhaben etwas Neues und Einzigartiges schaffen zu wollen.

Dieser Text stammt aus folgender Publikation:

Diethelm, Alois: Roland Rohn: 1905-1971, gta Verlag, Zürich, 200, S. 24-36.