Seitdem unsere Kritik am städtebaulichen Leitbild und die Reaktion von Diener & Diener für ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit sorgte, ist die Debatte um das Klybeck-Areal lanciert. Im grossen Interview mit unserem Kantonsbaumeister Beat Aeberhard diskutieren wir den aktuellen Stand der Planung. Unsere vielen kritischen Fragen nimmt er sportlich und sagt: «Von mir aus kann über alles gestritten werden.» Wir sprechen mit Aeberhard über Malergenossenschaften, die Lake Shore Drive Apartments, Biomassendichte, Hochhäuser, Optimismus und die Klimakrise. Das Resultat ist das längste Interview, das wir je geführt haben. Ein Gespräch als Tiefenbohrung. Bis zum Ende lesen, lohnt sich.

© Architektur Basel / Armin Schärer

Architektur Basel: Seit gut zwei Wochen liegt das städtebauliche Leitbild vor. Ich möchte mit einer Frage zur Form beginnen. Was ist ein städtebauliches Leitbild? Und welche Verbindlichkeit hat es?

Beat Aeberhard: «Das städtebauliche Leitbild ist ein umfangreiches Dokument, das wesentliche Aussagen zur städtebaulichen Setzung, zur Grün- und Freiraumversorgung, zur Nutzungsverteilung, zur Mobilität, aber auch zur klimagerechten Stadt macht. Es ist ein Masterplan und bildet die Grundlage für die kommende Nutzungsplanung, also die Bebauungspläne und Umzonungen, die in einem nächsten Schritt durch den Kanton erarbeitet werden.»

Das heisst, der nächste Schritt ist die Nutzungsplanung, wo es dann erst wirklich konkret wird.

«Richtig. Das städtebauliche Leitbild ist der übergeordnete Orientierungsrahmen, auf dessen Basis wir die weitere Planung erarbeiten.»

«Natürlich kann man sagen, das sei banal; aber es ist ein bewährtes städtebauliches Muster, eine tragfähige Morphologie. Wobei wir die Gründerzeit nicht 1:1 nachbauen, wie das die Stiftung Habitat auf dem Lysbüchel gemacht hat. Die Parzellierung ist sicher ein Schlüsselthema, das ist noch zu diskutieren.»

© Architektur Basel / Armin Schärer

Im Vorwort steht: «Wir haben eine Verpflichtung.» Was danach geschrieben steht, liest sich zwar gut, ist aber nicht wirklich aussagekräftig. Deshalb die Frage an Dich: Welche Verpflichtung habt ihr – und vor allem wem gegenüber?

«Die Grundeigentümerinnen und der Kanton haben eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit. Die hat man immer als Bauherrschaft – und als Architekt sowieso. Und der Kanton steht für die öffentlichen Interessen ein. Wir wollen eine Planung, die qualitativ hochwertig ist. Zum Beispiel kommt die Schulnutzung an einen städtebaulich prominenten Ort hin. Wir schlagen eine autoreduzierte Mobilität, sowie hochwertigen Wohnraum und Freiräume vor, die auch für die umliegenden Quartiere einen Mehrwert bieten. Ebenso wichtig ist die Ökologie, beispielsweise sollen neue Vernetzungskorridore entstehen. Daneben muss die Altlastensituation geklärt werden. Zudem ist uns auch die Mitwirkung der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. Und vieles mehr. Wie du siehst, wollen wir unsere Verpflichtung in vielfältiger Hinsicht wahrnehmen.»

Du hast es bereits kurz angeschnitten: Ein besonders heiss diskutiertes Thema ist der Wohnraum. Es stellt sich die Frage, was für neuer Wohnraum entsteht – und ob das einen Aufwertungsdruck auf die umliegenden Quartiere ausüben wird. Wo sind da eure Verpflichtungen?

«Die Verpflichtung besteht dahingehend, dass auf dem Klybeck-Areal ein möglichst hochwertiges und vielfältiges Wohnraumangebot entstehen soll. Preisgünstig ist dabei ein Kriterium. Es gibt die für Genossenschaften etwa hervorragend geeigneten Blockrandbauten an der Wiese. Natürlich kann man sagen, das sei banal; aber es ist ein bewährtes städtebauliches Muster, eine tragfähige Morphologie. Wobei wir die Gründerzeit nicht 1:1 nachbauen, wie das die Stiftung Habitat auf dem Lysbüchel gemacht hat. Die Parzellierung ist sicher ein Schlüsselthema, das ist noch zu diskutieren. Daneben gibt es neuen Typologien, wie die Esplanade, wo es um das Thema des Wohnens im Hochhaus geht. Das kann auch preisgünstig sein. Da sehe ich keinen Widerspruch. In Basel haben wir mit den genossenschaftlichen Entenweid-Hochhäusern diesbezüglich ein prominentes Beispiel. Auf keinen Fall soll nur hochpreisiges Stockwerkeigentum mit Rheinblick, wie von euch vermutet, entstehen. Ganz im Gegenteil. Die passende Durchmischung wird im weiteren Prozess, der Nutzungsplanung, mit den Grundeigentümerinnen zusammen erarbeitet.»

Wie sieht es mit Wohnraum in umgenutzten Bestandesbauten aus?

«Das ist selbstverständlich auch angedacht, aber es ist kein Selbstläufer. Gebäudebelastungen durch die jahrzehntelange industrielle Nutzung sind ein Thema und die Typologien lassen es oft nicht zu. Wenn wir beispielsweise das K90 anschauen, da wird es schwierig mit der gewaltigen Gebäudetiefe».

Hallenwohnen fände ich da eine spannende Idee.

«Bei 30 Metern Gebäudetiefe wird es schwierig, gute Wohnungen zu entwickeln. Da macht auch die Bewilligungsbehörde nicht mehr mit. Aber das Hochhaus 125 von Suter + Suter am Rhein würde sich beispielsweise hervorragend zur Umnutzung in Wohnraum eignen.»

Trotzdem nochmals ein Wort zur Angst der Bevölkerung in den umliegenden Quartieren vor Gentrifizierung. Kannst du die nachvollziehen?

«Das ist ein konstantes und anspruchsvolles Thema in der Stadtplanung. Allerdings muss ich sagen, dass wir in Basel seit Mai 2022 mit der verschärften Wohnschutzgesetzgebung einen maximalen Schutz des bestehenden Wohnraums erreicht haben. Die ansässige Bevölkerung ist vor steigenden Mieten geschützt.»

Das heisst für die Klybeck-Entwicklung war die Annahme der Initiativen zum Wohnschutz eigentlich ein Glücksfall, da damit das Gegenargument der Aufwertung entkräftet wird?

«Es wird sogar maximal entkräftet. Die Aufwertung und Vertreibung werden dadurch unterbunden.»

Im städtebaulichen Leitbild ist die Rede vom gemeinnützigen Wohnraum. Das ist neu. Bisher war die Rede immer nur vom preisgünstigen Wohnen. Das heisst, dass auf dem Klybeck-Areal auch Genossenschaften zum Zug kommen und Parzellen im Baurecht abgegeben werden?

«Die Abgabe im Baurecht ist eine Frage, die die Grundeigentümer erst noch entscheiden müssen. Aber der gemeinnützige Wohnungsbau ist mit 25 Prozent im Leitbild festgeschrieben. Es geht darum, dass unterschiedlichste Wohnsegmente ermöglicht werden. Die Diversität ist uns wichtig. Wir wollen ein Stadtquartier für alle. Dazu kommt ein Drittel preisgünstiger Wohnungen, was im Richtplan definiert ist. Vor dem Hintergrund der Initiative «Basel baut Zukunft» sind 25 Prozent gemeinnütziger Wohnraum ein wichtiger Schritt, den wir im Dialog mit den Planungspartnern erreichen konnten.»

Aber der genossenschaftliche Wohnraum bedingt in der Regel die Abgabe von Land im Baurecht. Weshalb ist das noch nicht sicher?

«Da bestehen unterschiedliche Modelle. In Zürich gibt es Beispiele, bei denen ganze Häuser zur Miete an Genossenschaften abgegeben werden. Die andere Idee wäre, dass Rhystadt oder Swiss Life selbst Genossenschaften gründen. Das ist noch zu diskutieren. Auf jeden Fall ist die Gemeinnützigkeit ein grosses Thema. So werden von den 8’500 neuen BewohnerInnen rund 2’800 Menschen preisgünstig und davon rund 2’000 in gemeinnützigen Wohnungen leben. Wichtig ist mir persönlich, dass davon nicht nur die 0815-Schweizer-Familie profitieren soll, sondern breite Bevölkerungsschichten.»

«Das kann man als Missverhältnis verstehen, wobei an diesem künftig hervorragend erschlossenen Ort ein hoher Anteil an Arbeitsplätzen gerechtfertigt ist. In der Mitwirkung war es auch ein besonderes Anliegen, dass es keine neue Erlenmatt, also keine Schlafstadt, geben soll.»

© Architektur Basel / Armin Schärer

Das ist ein berechtigter Punkt. Umso mehr braucht es zusätzlichen genossenschaftlichen Wohnraum, damit möglichst viele Menschen vom Modell der Kostenmiete profitieren können. Wie ich verstanden habe, war das auch eine zentrale Verhandlungssache zwischen den Planungspartnern. Da prallen ja ganz verschiedene Interessen aufeinander. Dazu eine allgemeine Frage: Was waren die kritischen Punkte in den Verhandlungen? Worüber hat man sich am längsten gestritten?

«Basierend auf den Beteiligungsveranstaltungen im vergangenen Juni haben wir die zentralen Themen definiert. Das war der Wohnraum, die Grün- und Freiraumversorgung und die Mobilität. Insbesondere beim Wohnraum gab es ganz spezifische Forderungen: Ich erinnere mich an eine junge Frau mit Migrationshintergrund, die im Quartier aufgewachsen ist und bei der Novartis Karriere gemacht hat. Sie sagte mir, dass sie eigentlich im Quartier bleiben und hier Wohneigentum erwerben wolle – und nicht wie ihre KollegInnen irgendwo ins Baselbiet in eine langweilige Neubausiedlung ziehen wolle. Bisher finde sie jedoch im Klybeck kein entsprechendes Angebot. Ich finde, diese Wünsche sollen auf dem Klybeck ebenso Platz finden. Im städtebaulichen Leitbild haben wir erstmals gekennzeichnet, was die Anliegen aus der Beteiligungsveranstaltungen waren – und wir haben die Resultate offensiv und für alle nachvollziehbar eingearbeitet.»

Auf dem Gebiet des Klybeck-Areals sollen zukünftig bis zu 8’500 Menschen wohnen und bis zu 7’500 Arbeitsplätze geschaffen werden. Statistisch gesehen kommen auf jeden Arbeitsplatz zwei Bewohner. Das heisst im Umkehrschluss, man bräuchte Wohnraum für 15’000 Menschen. Ist es nicht problematisch, dass klybeckplus die Nachfrage nach Wohnraum weiter erhöht? Wir die Basler Wohnungsknappheit damit nicht verschärft? Besteht da nicht ein Missverhältnis?

«Das kann man als Missverhältnis verstehen, wobei an diesem künftig hervorragend erschlossenen Ort ein hoher Anteil an Arbeitsplätzen gerechtfertigt ist. In der Mitwirkung war es auch ein besonderes Anliegen, dass es keine neue Erlenmatt, also keine Schlafstadt, geben soll. Dagegen hilft die gute Durchmischung von Wohnen und Arbeiten. Dazu kommt, dass der Kanton sich in der Planungsvereinbarung 50’000 Quadratmeter Wirtschaftsfläche gesichert hat. Auf dem Klybeck soll somit nach wie vor auch Gewerbe und Industrie möglich sein. Dieses wird gemäss dem Städtebaulichen Leitbild beispielsweise entlang der Mauerstrasse in der Zone 7 verbleiben. Allgemein gilt es zu sagen, dass das Verhältnis von Wohnraum zu Arbeitsplätzen erst als Orientierungsrahmen definiert ist. Das Verhältnis wird sich konkretisieren. Uns von Behördenseite ist es in Anbetracht des hohen Anlagedrucks wichtig, dass das Gewerbe nicht vorzeitig verdrängt wird. Das ist unsere Erfahrung aus anderen Arealentwicklungen, wo der Gewerberaum am Ende das Nachsehen hatte.»

Tatsächlich ist für Investoren der Wohnraum aktuell die sicherste Anlage – mit den besten Renditeaussichten. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass man da seitens Kanton Gegensteuer geben will. Trotzdem: Was für Gewerbe soll auf dem Klybeck-Areal letztlich Platz finden? Oder ganz konkret gefragt: Wird der Raum für einen Malermeister bezahlbar sein?

«Selbstverständlich müsste das die Hypothese sein. Bei einem ertragsschwachen Gewerbe, wie einem Malerbetrieb, stellt sich natürlich die Frage der Miete – und dem Flächenverbrauch. Man müsste ihn gestapelt in einem der Bauten unterbringen können. Was es nicht geben wird, ist die eingeschossige Gewerbebox. Da muss sich auch das Gewerbe weiterentwickeln und für neue Lösungen offen sein. Spannend fände ich, über gemeinnützige Gewerbemodelle nachzudenken.»

Es gibt ja bereits heute Malergenossenschaften in Basel. Die könnten ihr Konzept auf dem Klybeck weiterentwickeln.

«Ja, das wäre ziemlich innovativ.»

«Der Rhein ist Basels Raison d’Être mit dem bekannten Nutzungsdruck. Diese beiden Naturräume lassen sich über ein dichtes Netz an unterschiedlichen Freiraumtypologien verbinden. Die Klybeckpromenade etwa soll zusammen mit der neuen Tramlinie eine spannende Abfolge von kleineren Freiräumen werden, die sich bis zum Klybeck-Platz zieht.»

© Architektur Basel / Armin Schärer

Sprechen wir über den Freiraum. Eine der übergeordneten städtebaulichen Ideen ist die räumliche Verbindung zwischen Wiese und Rhein. Die Vernetzung soll gestärkt werden. Wie funktioniert das ganz konkret?

«Es gibt auf dem Areal eine spannende Ausgangslage. Da sind bereits 300 Bäume vorhanden. 1’800 sollen zusätzlich dazu kommen. Es gibt Flächen, die unter Naturschutz stehen, wie etwa die Gleisharfe der ehemaligen Werksbahn an der Wiese. Grundsätzlich ist das Werksgelände aber stark versiegelt. Da setzen wir an. Mit der Wiese und dem Rhein begrenzen zwei für Basel wichtige Landschaftsräume das Entwicklungsgebiet. Dabei haben die zwei Flüsse eine ganz andere Ausgangslage: Der Flussraum der Wiese ist heute ein blinder Fleck im Basler Stadtplan. Er soll zugänglicher werden. Der Rhein ist Basels Raison d’Être mit dem bekannten Nutzungsdruck. Diese beiden Naturräume lassen sich über ein dichtes Netz an unterschiedlichen Freiraumtypologien verbinden. Die Klybeckpromenade etwa soll zusammen mit der neuen Tramlinie eine spannende Abfolge von kleineren Freiräumen werden, die sich bis zum Klybeck-Platz zieht. Vom Rhein her soll bis zum Klybeckplatz mit der Promenade und der Öffnung der Mauerstrasse eine Abfolge von durchlässigen, stark durchgrünten Stadträumen ermöglicht werden. Dazu kommt die Klybeckmatte als neuer, öffentlicher Volkspark, der sich von der Wiese bis zum neuen Schulareal ziehen wird.»

Was ist ein Volkspark? Gibt es dafür Beispiele in Basel?

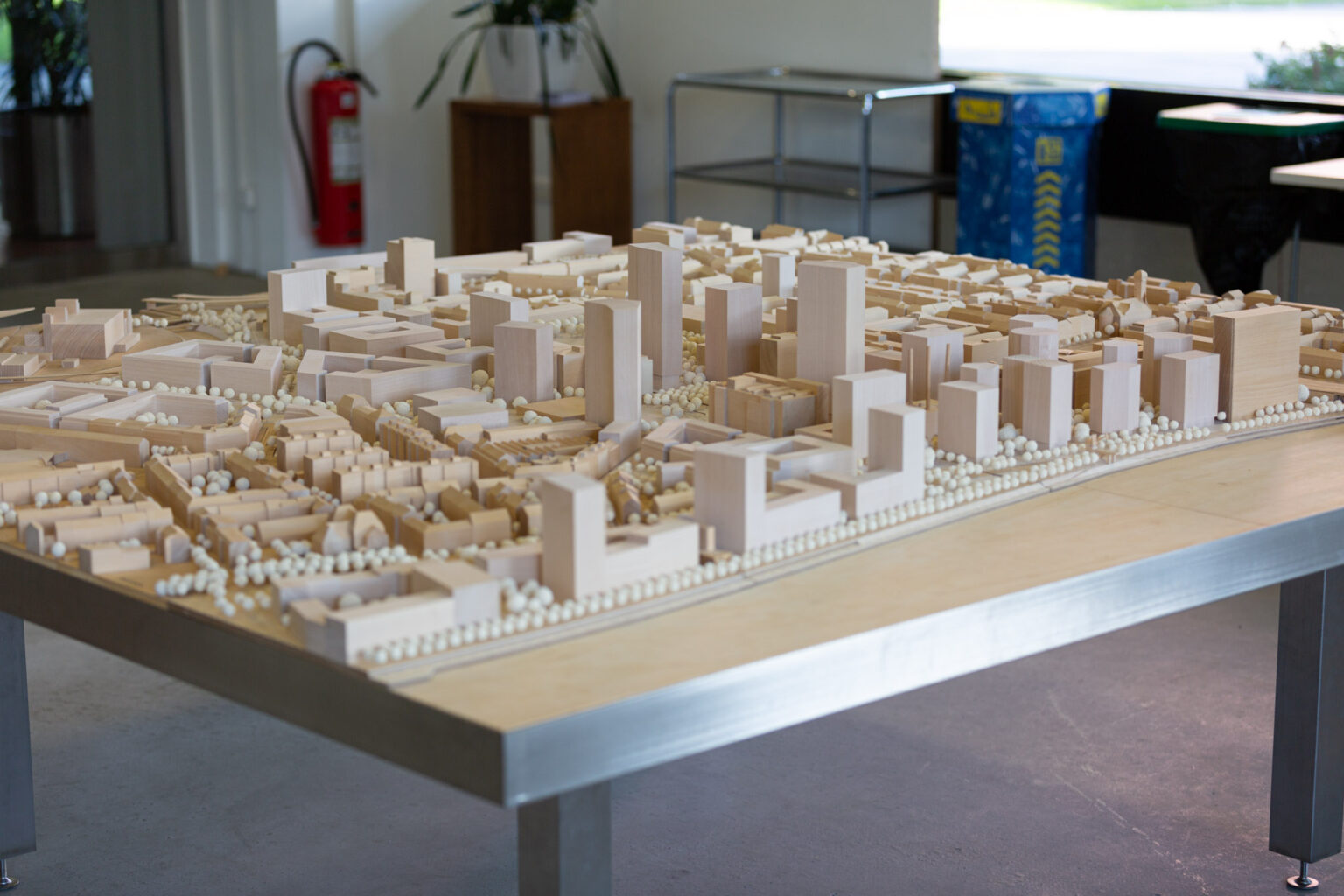

«Der Schützenmattpark ist ein typischer Volkspark. Ein Ort, wo alle Sozial- und Altersgruppen hingehen. Es soll ein neuer, grüner Freiraum nicht nur für das neue Klybeck sondern für die bestehenden Quartiere werden. Dazu kommt die Esplanade, die als Hypothese hier im Modell steht. Uns schwebt ein komplett neues Stadtgefüge für Basel vor, vielleicht sogar für die Schweiz. Mir ist jedenfalls nichts Vergleichbares bekannt. Neben einer hohen baulichen Dichte soll eine ebenso hohe Biomassendichte erzeugt werden. Die Bilder im städtebaulichen Leitbild mögen vielleicht etwas gar ambitioniert sein, aber wir wollen damit sagen, dass das grüne Element, die Vegetation, hier eine zentrale Rolle spielen wird. Es gibt zudem keinen Durchgangsverkehr, höchstens eine Zufahrt für die Anlieferung und die Rettung. Die Rheinpromenade entwickelt sich nahtlos als Freiraum in die Tiefe des Quartiers. Dabei ist die architektonische Umsetzung der einzelnen Gebäude noch offen. Die angedachte Qualität dieses neuen Stadtraums zu sichern ist eine grosse Herausforderung, an der wir in der weiteren Planung arbeiten müssen. Wie umschreibt man das neue und ambitionierte Bild konkret in einem Bebauungsplan und sichert dessen Qualität?»

Mein städtebauliches Vokabular ist um ein Wort reicher: Biomassendichte. Was heisst das konkret? Viele Bäume?

«Allgemein viel Vegetation – kombiniert mit versickerungsfähigen Böden.»

«Das ist für mich eine Huhn-Ei-Diskussion. Dann würdest du mich jetzt fragen, ob das nicht viel zu banal und eintönig ist. Es geht um eine Hypothese.»

© Architektur Basel / Armin Schärer

Beim Städtebau der Esplanade habe ich ein grosses Fragezeichen. Die polygonalen Hochhäuser sehen ziemlich beliebig aus. Im vorherigen Planungsstand war die Bebauung hier viel rigider, stärker an der rationellen, orthogonalen Struktur der industriellen Bestandesbauten orientiert. Nun ist eigenartig viel Bewegung drin. Die Häuser tanzen. Mir fehlt die räumliche Klarheit. Wie ist es dazu gekommen?

«Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des rigiden Rasters der heutigen Bebauung. In den Diskussionen kamen wir an den Punkt, wo wir uns gefragt haben, ob das städtebauliche Muster tatsächlich funktionieren kann. Da haben die Planer Typologien von konkreten, gebauten Hochhausprojekten im Modell eingesetzt, um den Städtebau zu überprüfen. Dabei waren zum Beispiel Marina City, die Lake Shore Drive Apartments oder als lokales Beispiel der Markthalle Turm. Wir fanden es nicht nur spannend, die freieren Formen in das funktionalistische Setting des Industrieareals zu integrieren, sondern auch überzeugend. Es entsteht eine spannungsreiche, ja spielerische Fügung. Wir alle kennen die Planungen der Nachkriegsmoderne, die oft gescheitert sind – mitunter weil sie monofunktional und gestalterisch monoton waren. Die Erdgeschosse waren nicht bespielt. Es gab keine Durchmischung. Das soll hier anders sein. Wir wollen quasi die Vorzüge einzelner Hochhäuser mit den Qualitäten der dichten Stadt verknüpfen. Die Erdgeschosse sind maximal publikumsintensiv. Zudem sollen einzelne Dächer oder auch Geschosse öffentlich zugänglich sein. Ausserdem stehen hier die einzelnen Türme viel dichter, als es in den Planungen der 1960er-Jahre der Fall war.»

Aber Lake Shore Drive von Mies ist doch nicht gescheitert! Das ist ein wunderbares Projekt an bester Lage in Chicago.

«Das stimmt. Ich meinte eher grossmassstäbliche Hochhaussiedlungen zum Beispiel in den französischen Banlieues oder in Ostdeutschland.»

Nochmals zurück zum Städtebau: Ich sehe die tanzenden Volumina, die hier im Modell aus Massivholz sehr konkret wirken. Nun habe ich verstanden, dass die finale Setzung noch offen ist. Besteht nicht die Gefahr, dass sich in der Bevölkerung – und in Fachkreisen – ein Bild festsetzt? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, eher rationalere Bauten darzustellen, die ruhiger und zurückhaltender wirken?

«Das ist für mich eine Huhn-Ei-Diskussion. Dann würdest du mich jetzt fragen, ob das nicht viel zu banal und eintönig ist. Es geht um eine Hypothese. Wir wollen eine Vorstellung schaffen, was hier möglich ist. Ich kann es nicht genug betonen. Klybeck ist noch lange nicht gebaut. Am Ende kann es auch anders aussehen. Wichtig ist, Urbanität bedeutet Dichte und Vielfalt. Das ist unsere Grundaussage.»

Ich muss ehrlich gestehen, dass mir der letzte Stand mit den streng orthogonalen Bauten viel besser gefallen hat. Wir hatten das Modell lange an der Fachhochschule in Muttenz stehen. Da war der Städtebau in meinen Augen ziemlich präzise austariert. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso mich der neue Stand bisher nicht überzeugen konnte. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt.

«Das wird sich auch tatsächlich weiterentwickeln. So viel kann ich dir versprechen.»

Ein anderer Ort, wo ich ziemlich skeptisch bin, ist der Klybeck-Platz. Im städtebaulichen Leitbild wird er mit dem monumentalen «Place d’Etoile» in Paris verglichen, wobei hier das Monument fehlt. Es gibt keinen Arc de Triomphe im Klybeck. Mich persönlich erinnert die Setzung kombiniert mit der funktionalen Prägung als Verkehrsraum eher an den Potsdamer Platz in Berlin, der ebenso monumental ist. Basel ist jedoch weder Paris noch Berlin. Ist die vorgeschlagene Monumentalität, die von den drei Hochhäusern zusätzlich akzentuiert wird, nicht fehl am Platz? Das kennen wir in Basel höchstens vom Messeplatz, den man genauso kritisch diskutieren kann. Woher kommt dieser Massstabssprung?

«Der Massstab kommt vom Bestand. Das ist keine Dimension, die uns Angst machen sollte. Dem Platz wird künftig eine übergeordnete Bedeutung zukommen. Wenn alles gut läuft, wird hier eine der beiden neuen Haltstellen vom S-Bahn-Herzstück sein. Das bedeutet, dass dieser Ort von überall in der trinationalen Region hervorragend erschlossen sein wird. Insofern macht die Verdichtung mit den Türmen hier Sinn; aber auch die Dimension des Platzes, auch wenn sie tatsächlich unbaslerisch gross sein mag. Entscheidend ist, dass das nicht einfach eine Asphaltwüste gibt. Vogt Landschaftsarchitekten haben da bereits einen enorm detaillierten Stand erreicht. Das sieht man gut im städtebaulichen Leitbild. Da stehen viele Bäume. Es wird ein grüner Platz. Ausserdem soll es nicht einfach ein grosser homogener Platz werden sondern ein Nebeneinander von verschiedenen Platzbereichen, die unterschiedlich bespielt werden können.»

«In der Stadtplanung haben wir es immer mit Prognosen zu tun. Das ist wie beim Wetter: Manchmal regnet es, obwohl ich Sonnenschein erwartet habe. Das Leitbild ist jedoch so frei, dass es sich entwickeln kann. Falls die S-Bahn nicht kommt, würden die Karten wahrscheinlich neu gemischt.»

© Architektur Basel / Armin Schärer

Aber wenn wir hier gemeinsam auf die Seiten 84 und 85 im städtebaulichen Leitbild schauen, dann sehe ich da vor allem viel Asphalt und mineralische Oberflächen. So richtig grün ist das nicht. Oder sehe ich falsch?

«Auch da wieder: Das ist ein Planungsstand. Es gibt noch viele offene Fragen. Diese soll auch die Bevölkerung mitdiskutieren. Unter den Bäumen wird der Boden sicher chaussiert sein. Der wesentliche Moment ist die Idee der Diversität. Und auf der funktionalen Ebene ist der Platz natürlich der neue Drehpunkt, der als zentraler Anknüpfungspunkt für das ganze Quartier fungieren wird.»

Das Herzstück ist ziemlich umstritten. Politisch gibt es da noch einen weiten Weg zu gehen. Falls es nicht dazu kommen sollte, ist der Platz dann nicht völlig überdimensioniert? Oder wird der Platz dann verkleinert?

«Die Platzidee hängt nicht nur vom Herzstück ab. Sie basiert in erster Linie auf dem heutigen einzigartigen Baubestand mit seinem grossen Massstab. In der Stadtplanung haben wir es immer mit Prognosen zu tun. Das ist wie beim Wetter: Manchmal regnet es, obwohl ich Sonnenschein erwartet habe. Das Leitbild ist jedoch so frei, dass es sich entwickeln kann. Falls die S-Bahn nicht kommt, würden die Karten wahrscheinlich neu gemischt. Es kann aber auch sein, dass wir in eine gewaltige Rezession schlittern. Dann wird in Basel vielleicht für ein paar Jahre nicht mehr viel gebaut.»

So wie es nach der Ölkrise in den 1970er-Jahren der Fall war – und dann in den 1990er-Jahren nochmals. Schon verrückt. Meine Generation kann sich das gar nicht mehr vorstellen.

«Das ist aber so. Als ich mein Studium beendet hatte, gab es für Architekten gar nichts zu tun. Wirklich rein gar nichts.»

Wenn wir beim Städtebau bleiben, sind die Hochhäuser ein weiteres, wichtiges Thema. Es gibt die drei herausragenden Hochhäuser am Platz und daneben eine Vielzahl weiterer Hochhäuser auf dem ganzen Areal mit einer hohen Konzentration am Rhein. Wenn man das mit dem Kontext vergleicht – und allein schon mit dem geplanten Horburg-Hochhaus von Buchner Bründler – ist das ein enormer Massstabssprung. Eine ähnliche Konzentration von Hochhäusern gibt es in Basel bisher nirgends. Ich verstehe, dass das Hochhaus zur Erreichung einer hohen baulichen Dichte ein probates Mittel ist. Doch gibt es ja auch andere Morphologien, die ebenso dicht sind. Zum Beispiel die Blockränder der Gründerzeit. Wieso braucht es so viele Hochhäuser?

«An der Wiese haben wir ja genau die von dir erwähnten – und ebenso kritisierten – Blockrandstrukturen. Die Hochhäuser konzentrieren sich primär am Klybeck-Platz und im Bereich der Esplanade. Der Entwurf basiert auf den vorgefundenen 150 Jahren Industriegeschichte. Da sind gewisse Setzungen gegeben. Zum Beispiel das Hochhaus 125 mit seinen rund 75 Metern Höhe am Rhein. Wir sind in der Industriezone: Da gab es immer schon hohe Bauten. Das ist eine ganz andere Ausgangslage und entsprechend beeinflusst sie unsere städtebauliche Haltung, die unterschiedlich ist als zum Beispiel am Walkeweg, wo wir von der Idee der Gartenstadt ausgehen. Es gibt auch auf dem Klybeck eine inhärente Logik eines Genius Loci. Wenn diese Hochhäuser nicht am Klybeckplatz und in der Esplanade stehen würden, wüsste ich nicht, wo sie sonst stehen sollten. Sie ergeben sich unmittelbar aus dem Ort. Selbstverständlich könnte man die bauliche Masse auch anders unterbringen, etwa in den von dir genannten Blockrändern. Abgesehen davon, dass dies einem Totalabriss gleichkäme, fanden wir es jedoch viel spannender, das Wagnis einer neuen Morphologie einzugehen. Das ist ein neuer Beitrag an die Stadt, wie wir es in Basel bisher nirgends kennen.»

«Es ist mir zu eindimensional, einfach zu sagen, dass wir das Hochhaus jetzt nicht mehr bauen dürfen – und damit sei die Welt gerettet. Wir stehen vor einer Krise, ja, das bestreitet niemand. Ich bin inzwischen alt genug, dass ich einige existentiellen Krisen erlebt habe – etwa das Waldsterben, eine bedrohliche Luftverschmutzung oder faktisch tote Seen und Flüsse.»

© Architektur Basel / Armin Schärer

Unser Hauptkritikpunkt am städtebaulichen Leitbild ist die Frage der Ökologie. Wir wissen, dass bis 2030 eigentlich fertig mit CO2-Emissionen ist. Die Wissenschaft sagt uns das überdeutlich. Ebenso wissen wir spätestens seit unserem Podcast mit Bauingenieur Nico Ros, dass das Hochhaus keine nachhaltige Typologie ist. Und wir sprechen da nicht vom Betrieb, sondern von der Erstellung. Die verursacht enorm hohe CO2-Emmissionen. Besonders in Basel mit der Problematik der erhöhten Erdbebensicherheit. Das bedingt wahnsinnig viel Stahl im Rohbau. Dazu kommt der Brandschutz et cetera. Faktisch kann ein Hochhaus nach heutigem Stand der Technik nicht CO2-neutral erstellt werden. Ist es also in Anbetracht der Klimakrise richtig, mit so vielen Hochhäusern zu planen?

«Die Fakten, die du da benennst, sind alle korrekt. Wir haben diese Krise, diese Herausforderung. Auch haben wir heute noch kein Patentrezept, wie wir Netto Null erreichen. Wir sind in einer «Trial and Error-Phase». Entscheidend ist, dass wir die Probleme entschlossen angehen. Ich bin optimistisch. Ich glaube an Lösungen. Wesentliche Vorteile haben wir gerade im Klybeck auf unserer Seite. Wir bauen auf dem bereits Gebauten an einem Ort mit hoher Standortgunst. Man kann auch pessimistisch sein und sagen, es sei falsch, was wir hier tun. Dann läuft es weiter wie bisher. Ich will aber zur Lösung beitragen. Wir entwerfen ein Bild, dessen ökologische Herausforderungen wir zwar Stand heute noch nicht beantworten können, aber vor dem Hintergrund, dass es eine langfristige Planung ist, durchaus auch optimistische Perspektiven eröffnet. Stadtplanung ist eine extrem langfristige Disziplin – allein die Nutzungsplanung dauert mindestens drei Jahre.»

Mit dem Optimismus ist es so eine Sache. Unsere westliche Gesellschaft war seit dem Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg immer wahnsinnig optimistisch. Leider hat sich gezeigt, dass wir trotz unserem Optimismus und unserem Glauben an die Technologie und an den Fortschritt unser Klima an den Abgrund gefahren haben. Da stelle ich mir schon die Frage, ob es reicht, einfach weiterhin optimistisch zu sein. Falls wir in ein paar Jahren feststellen, dass wir tatsächlich keine CO2-neutralen Hochhäuser bauen können, würde der Städtebau dann nochmals komplett umgekrempelt?

«Ich kann jetzt nicht sagen, was in fünf Jahren die Rückfallebene ist. Das wäre vermessen. Die Klimakrise ist das eine. Das andere ist die Frage, wie wir das Problem angehen. Man kann es morphologisch so angehen, dass man möglichst viel versiegelt. Faktisch entsiegeln wir an der Esplanade richtig viel Boden und ermöglichen damit viel Grünraum. Das wird zur Hitzeminderung und zu einem guten Stadtklima beitragen. Es ist mir zu eindimensional, einfach zu sagen, dass wir das Hochhaus jetzt nicht mehr bauen dürfen – und damit sei die Welt gerettet. Wir stehen vor einer Krise, ja, das bestreitet niemand. Ich bin inzwischen alt genug, dass ich einige existentiellen Krisen erlebt habe – etwa das Waldsterben, eine bedrohliche Luftverschmutzung oder faktisch tote Seen und Flüsse. Eine optimistische Haltung finde ich in der Disziplin des Städtebaus unabdingbar. Sonst könnte ich meinen Job nicht machen.»

Wir sind auch optimistisch, sonst würden wir uns nicht für Architektur Basel engagieren. Da bin ich völlig bei dir. Den Vergleich vom Waldsterben mit der aktuellen Klimakrise finde ich dennoch schwierig.

«Klar ist der schwierig.»

Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ist es fast schon zu spät mit der Klimaerwärmung. Nichtsdestotrotz müssen wir optimistisch bleiben und alles dafür tun, dass wir die Krise irgendwie noch abwenden können.

«Genau. Aber was ist deine Alternative? Wenn wir es hier nicht machen, wer macht es dann? Und wie machen es die? Es mag etwas selbstüberzogen sein, aber ich habe schon den Anspruch, dass wir hier etwas machen, das deutlich besser ist als der 0815-Durchnschnitt in diesem Land.»

Ein zentraler Kritikpunkt, der in erster Linie mit Ökologie und in zweiter Linie auch mit Baukultur zu tun hat, ist der Umgang mit dem Bestand. Wir waren extrem enttäuscht, dass im Leitbild nicht der Erhalt von mehr Bestandesbauten vorgesehen ist. Für uns ist das im aktuellen Diskurs unverständlich. Vorletzte Woche hat der Bund Deutscher Architekten ein Abriss-Moratorium mitunterzeichnet, dass den Abriss in Deutschland grundsätzlich unterbinden will. Ganz anders auf dem Klybeck: Gemäss aktuell gezeichnetem Planstand des Leitbilds soll eine Mehrheit der Bauten abgebrochen werden. Wieso kann man nicht mehr Gebäude erhalten?

«Man muss das Leitbild richtig einordnen. Es ist durchaus möglich, dass weitere Bauten erhalten werden. Wir reden jedoch von Industriebauten, die zum Teil Altlasten aufweisen. Es gibt Bauten, die haben einen denkmalpflegerischen Wert. Andere Bauten verfügen aus ihrem Situationswert heraus über einen besonderen Wert. Diese Bauten werden erhalten. Da muss ich dem Büro Diener einen Kranz winden. Wenn ein Büro in Basel schon seit Jahrzehnten das Weiterbauen pflegt, dann ist es Diener & Diener. Ich denke beispielsweise an den Warteckhof. Es ist sicher kein Büro, das leichtfertig Bauten auf die Halde wirft.»

Es ist schön und gut optimistisch zu sein. Aber als ich diese Woche an der Mauerstrasse vorbeigeschaut habe, stimmte mich das ehrlich gesagt ziemlich pessimistisch. Da wurde ein wunderbarer Industriebau, eine Stahl-Backstein-Rahmenstruktur mit Betonrippendecken, abgerissen. Einfach so.

© Architektur Basel / Armin Schärer

Aber du verstehst auch, dass man sagen kann, dass gemäss Leitbild zu wenige Bauten erhalten bleiben. Direkt an der Wiese steht beispielsweise ein Bau, der in einem super Zustand ist. Praktisch ein Neubau. Ebenso das mittlere Gebäude zur Dreirosenbrücke hin. In beiden Fällen fände ich einen Abbruch – offen gestanden und bei allem Respekt für Diener – mehr als nur leichtfertig.

«Da kommen wir wieder zur Frage, wie sich die Planung weiterentwickelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der von dir benannte Bau an der Wiese letztlich erhalten bliebe. Das wäre mit diesem städtebaulichen Muster möglich. Selbst wenn er dann in die Klybeckmatte eingreifen würde. Das ist ja das spannende an der Stadtplanung, dass man von einem Idealbild ausgeht, dass sich dann entwickelt, wie es sich eben entwickelt. Selbst Hausmann hat es in Paris nicht geschafft, die Stadt ganz so umzubauen, wie er es sich ursprünglich vorgestellt hatte. Für mich ist das wieder die Frage, ob man optimistisch oder pessimistisch in die Welt blickt. Sieht man die Qualitäten im Bestand? Der zweite von dir genannte Bau an der Dreirosenbrücke ist tatsächlich ein interessanter Kandidat. Ich fände es spannend, wenn wir den weiterbauen würden. Man könnte ihn öffnen und durchlässiger machen. Das schliesse ich überhaupt nicht aus, zumal man die Atmosphäre somit ja quasi gratis mit im Angebot hätte. Wir stehen diesbezüglich auch in Diskussion mit Rhystadt als Grundeigentümerin.»

Es ist schön und gut optimistisch zu sein. Aber als ich diese Woche an der Mauerstrasse vorbeigeschaut habe, stimmte mich das ehrlich gesagt ziemlich pessimistisch. Da wurde ein wunderbarer Industriebau, eine Stahl-Backstein-Rahmenstruktur mit Betonrippendecken, abgerissen. Einfach so. Und zwar völlig konventionell – ohne irgendeine Form von Reuse. Ich verstehe nicht, wieso man da einfach mal drauflos abbricht.

«Wenn ich das richtig einordne, dann geht es hier um die Zufahrt für die Elektrobusse der BVB, die zwischenzeitlich auf dem Swiss Life Areal untergebracht werden. Dass dabei offenbar kein Reuse zum Tragen kommt, verstehe ich auch nicht.»

Nochmals zum Optimismus: Wir schätzen uns extrem glücklich, dass wir in einer lebendigen Demokratie leben. Der politische Prozess beginnt jetzt erst so richtig. Da sind ganz unterschiedliche Interessen von verschiedenen Akteuren im Spiel, die letztlich ausgehandelt werden müssen. Je nach dem auch vor dem Stimmvolk an der Urne. Bei welchen Themen wünschst du dir eine Debatte? Worüber soll gestritten werden?

«Von mir aus kann über alles gestritten werden. Wirklich spannend fände ich eine Debatte über den neuen städtischen Raum der Esplanade. Das beschäftigt mich wirklich. Wie kriegen wir es hin, dass das ein echter ökologischer Beitrag wird, dass die Schwammstadt funktioniert, dass die Dächer öffentlich und die Erdgeschosse belebt sind? Wie wird das ein wirklich guter Stadtraum an der Rheinpromenade? Darüber sollten wir diskutieren! Über die Frage, was diese grosse Entwicklung nicht nur für die umliegenden Quartiere sondern für die ganze Stadt an Mehrwert bieten kann. Da braucht es gerade auch die Expertise der Bevölkerung.»

Das ist gut! Barbara Buser nennt es die Stadtrendite. Was leistet ein Ort für die Stadt, welchen Mehrwert bietet er der gesamten Bevölkerung.

«Genau. Und da es alle betrifft, braucht es die Debatte.»

Lieber Beat, vielen Dank für das ausführliche Interview und deine Bereitschaft zur Debatte mit uns.

Interview: Lukas Gruntz / Architektur Basel